カスハラで自殺も…全国初のカスハラ防止条例制定へ

東京都は、客による暴言などの迷惑行為とされる「カスタマーハラスメント」いわゆるカスハラを防止するための条例を全国で初めて制定する方針を固めた。

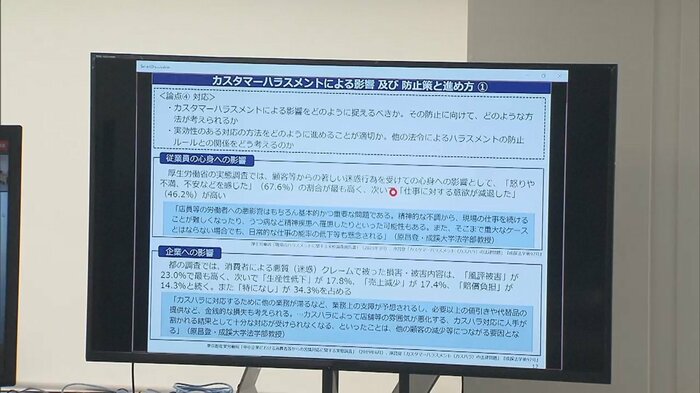

カスハラは客が従業員に対し暴言を吐いたり、過度な要求を繰り返す、土下座を強要するなどの迷惑行為で、被害を受けた従業員が、心身ともに不調となり、自殺に追い込まれたケースもあり社会問題となっている。

カスハラ増加・深刻化の原因は格差や社会の閉塞感か

都は2023年10月から経済界、労働組合、有識者と共にカスハラ防止に検討を進めてきた。

会議ではカスハラの実態として過去5年間(連合・2022年調査)でカスハラの「発生件数が増えた」が36.9%、「深刻化した」が36.5%で、増加理由として最も多かったのは「格差、コロナ禍など社会の閉塞感などによるストレス」だったとのデータが示された。

カスハラの“人物像”とは…

またカスハラをする人の“人物像”として(UAゼンセン・2020年調査)、迷惑行為をしていた顧客の性別は74.8%が男性で、推定年齢は50歳代が30.8%、60歳代が28.0%、40歳代が18.9%だったという。

さらに(東洋大学・桐生正幸教授・2021年調査分析)では、悪質なクレーム経験があると回答したのは、45歳から59歳、年収1000万円台、経営者・役員がそれぞれ多かったとのデータが示された。

全国初のカスハラ防止条例制定へ

このため都はカスハラの禁止を明記したカスハラ防止条例を制定し、禁止行為の具体事例を別途ガイドラインで示す方針を固めた。

会議の議論では「何がカスハラにあたるのか明確な線引きが難しい」という声が多く上がるとともに「厳しく罰すべき」との声も多かった。

しかし、行き過ぎた迷惑行為には刑法を適用できることから罰則は設けない方針だという。

「おもてなし精神」は良いはずが…

会議ではカスハラが増えた背景のひとつに、日本はおもてなし精神をを美徳とし、企業にも「顧客第一主義」の考えが根強いことや平成7年に製造物責任法(PL法)が施行され、消費者側が権利を主張しやすくなったことがあげられた。

本来は「おもてなし精神」も「顧客第一主義」も「消費者側が権利を主張しやすい」ことは、いずれも良いことなのに、カスハラは増加・深刻化している。

そして今後、人手不足がさらに深刻化し、様々な業界でサービスの質・量とも低下が懸念されており、それによりカスハラが増える恐れもある。

このような状況下で実際にカスハラを防止するためには、条例やガイドラインだけでなく、企業、顧客の双方が「今あるべきサービス」を意識することも必要なのではないか。

(フジテレビ社会部 都庁担当 小川美那)