東京都は13日、2月9日を「スギ花粉飛散開始日」として確認したと発表した。この日の飛散確認は、昨年より1日早く、過去10年平均より6日早いという。

スギ花粉が飛散する時期となった中で、環境省と厚生労働省は、花粉症対策について取りまとめたリーフレット「花粉症対策 スギ花粉症について日常生活でできること」を初めて作成し、2月1日に公表した。

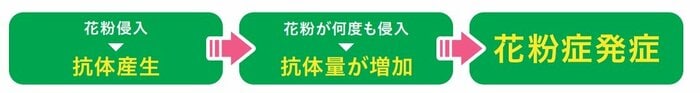

このリーフレットでは、まず、「花粉症のメカニズム」を示している。

花粉症のメカニズムは?

【花粉症はどうしてなるの?】

■花粉症は花粉に対するアレルギーです。

■花粉が体内に入るとからだがそれを異物と認識し、この異物(抗原)に対する抗体を作ります。

■個人差はありますが、数年から数十年かけて花粉をくり返し浴び、抗体の量が増加すると、くしゃみや鼻水、目のかゆみや涙目などの花粉症の症状が出現するようになります。

■まだ花粉症になっていない方が、花粉をできるだけ避ける(曝露を防ぐ)ことで、将来の発症を遅らせることも重要です。

また、「花粉症の予防」については、以下の対策を推奨している。

花粉症を予防するためにすべきこと

【花粉を避ける】

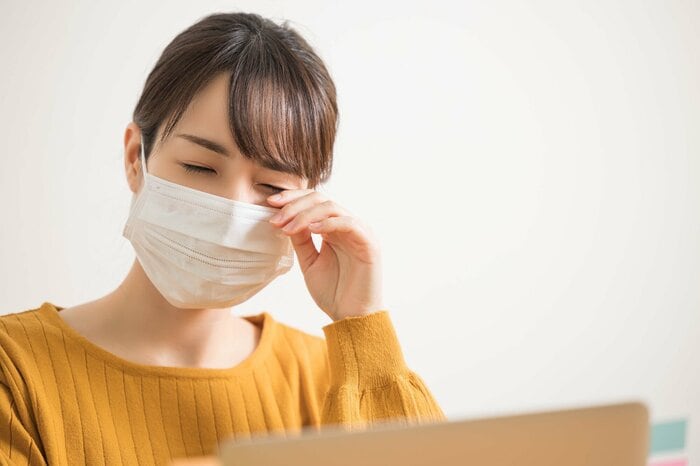

■顔にフィットするマスク、メガネを装着しましょう。

■花粉飛散の多い時間帯(昼前後と夕方)の外出を避けましょう。

・花粉は昼前後と夕方に多く飛散します。

■外出を避けるため、テレワークの活用を検討しましょう。

・まだ発症していない人も、テレワークを活用するなど、予防行動をとりましょう。

・花粉症を予防するためには、職場の理解や支援が望まれます。

【花粉を室内に持ち込まない】

■花粉が付きにくく露出の少ない服装を心がけましょう 。

・ウール素材の衣服を着用することは避けた方がよいでしょう。

・からだに花粉が付着することを避けるため、なるべく肌の露出は避けましょう。

■手洗い、うがい、洗顔、洗髪で花粉を落としましょう 。

■換気方法を工夫しましょう 。

・窓を開ける幅を狭くし、レースのカーテンをすることで屋内への花粉の流入を減らすことができます。

・床の掃除を励行し、カーテンは定期的に洗濯してください。

・24時間換気システムが設置されている場合は、花粉に対応した給気口フィルターを試してみてもよいでしょう。

■洗濯物や布団の外干しを控えましょう。

そして、花粉症の治療については「受診のタイミング」などを示している。

【受診のタイミング】

■毎年花粉症の症状が出る方は、本格的な花粉飛散開始の1週間前までには、医療機関や薬局を活用してお薬を準備し、使用を開始しましょう。飛散開始時期や症状がごく軽いときからお薬の使用を開始することで、症状を抑えられることがわかっています。

■なお、これまで花粉症と診断されていなくても、くしゃみ等の花粉症と思われる症状が出た方は、早めに医療機関で花粉症かどうか診断を受けましょう。

このようにメカニズムや予防法、治療法が「花粉症対策」リーフレットには丁寧に示されている。ではリーフレットを初めて作成し、公表したことにはどのような狙いがあるのか?

環境省の担当者に聞いた。

2022年に発行したマニュアルは専門的だった

――政府が「花粉症対策」リーフレットを作成したのは初めて?

政府が「花粉症対策」という名称のリーフレットを公表したのは初めてです。ただし、過去に「花粉症対策」をまとめた資料は公表しています。

――今回のリーフレットを作成した狙いは?

花粉症の発症を予防し、症状を緩和させるためには、国民一人一人が花粉症の予防に関する正しい知識を持ち、行動することが重要です。

環境省では、すでに「花粉症環境保健マニュアル2022」を発行して、花粉症に対する新しい科学的知見などの紹介・周知に努めてきました。

ところが、このマニュアルは、文の量が多く、また、やや専門的であるため、今回、花粉症予防に関する日常生活における具体的な注意点を分かりやすくまとめたリーフレットを作成しました。

「花粉を避けることが重要」

――花粉症に悩む人は増えている?

日本において花粉症を有する人の数は、正確なところは分かっていません。

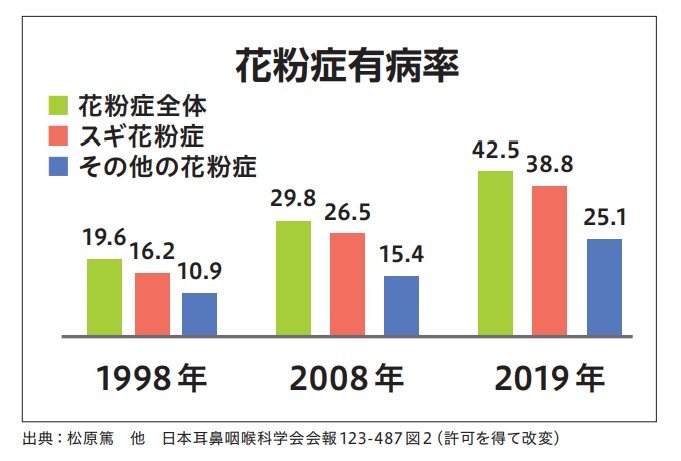

全国的な調査としては、全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした鼻アレルギーの全国調査が1998年、2008年、2019年とほぼ10年おきに3回実施されています。

それによると、花粉症の有病率は1998年が19.6%、2008年が29.8%、2019年には42.5%で10年ごとにほぼ10%増加しています。

スギ花粉症も同様の傾向で増加しており、2019年には38.8%で、ほぼ3人に1人がスギ花粉症と推定されています。

――増えている理由は?

理由など原因分析は環境省では行っておりません。

――このリーフレットの「特に注目してほしいところ」は?

「どうすれば花粉症を予防できるの?」です。花粉症は花粉に対するアレルギー反応であり、花粉を避けることが重要です。

すでに花粉症に苦しんでいる方は症状を緩和するため、花粉症になっていない方は将来の発症を遅らせるために、適切な予防行動を早め早めに行っていただけたらと考えています。

リーフレットには「まだ花粉症になっていない方が、花粉をできるだけ避けることで将来の発症を遅らせることも重要」というアドバイスなど、具体的な注意点が分かりやすくまとめられている。

花粉症に悩んでいる人だけでなく花粉症になっていない人も、読んでみてほしい。

■「花粉症対策 スギ花粉症について日常生活でできること」(環境省・厚労省) (https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf)をもとにプライムオンライン編集部で作成