行方不明者の捜索が続き、およそ3万4000人が避難生活を余儀なくされている能登半島地震。関西からさらなる「犠牲の拡大」を防ぐための支援などが現地に届けられている。

■関西から被災地に支援物質 滋賀からは「DHEAT」派遣

神戸市から石川県へと出発した水や食料などを積み込んだトラック。

記者リポート:

神戸市から被災地の石川県に向けて毛布や粉ミルクなどの救援物資の搬出が行われています

また大阪府からも先ほど支援物資を積んだトラックが出発し、到着後、避難所に振り分けられるということだ。

■生存率が下がる「72時間」を過ぎた今も懸命の救助や捜索が続く

能登半島地震を受けて関西からも続々と支援が続く中、被災地では、生存率が下がるとされる「72時間」を過ぎた今も懸命の救助や捜索が続いている。

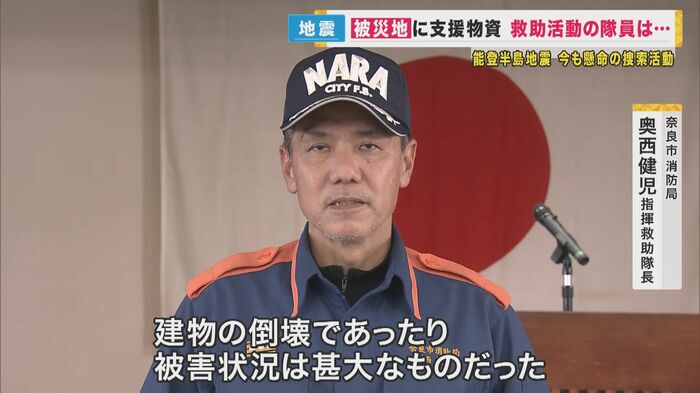

1日から救助活動に当たっていた奈良市の隊員は、現場での困難な状況を話す。

奈良市消防局・奥西健児指揮隊長:

建物の倒壊であったり、被害状況は甚大なものだったと思っている。道の状況をなかなか把握できない。崩れていたり、電線が垂れ下がっていたり、大木が倒れていたり、なかなか進行できない

一方、滋賀県から出発したのは、医師や薬剤師らで構成された「災害時健康危機管理支援チームDHEAT(ディーヒート)」。 「DHEAT」は2016年の熊本地震をきっかけに、各都道府県などで設置された支援チームで、被災者の健康管理や避難所の衛生対策などの活動にあたる。

滋賀県DHEAT・小林靖英リーダー:

緊張感をもって平常心で取り組みたいと思います

■避難生活での危険 『災害関連死』を防ぐには?

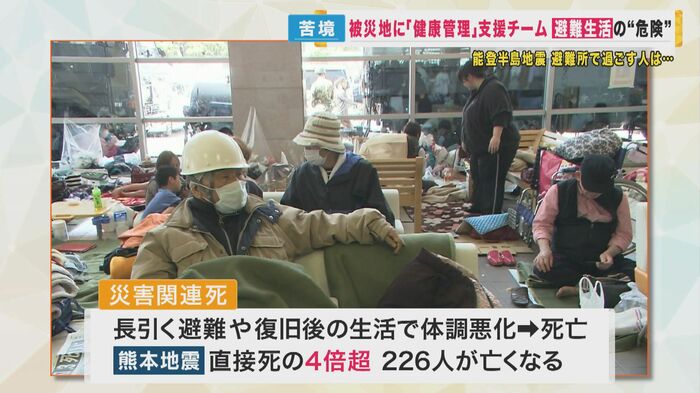

派遣の念頭にあるのが、家屋倒壊などによる「直接死」とともに危惧される「災害関連死」。 長引く避難や、復旧後の生活で体調が悪化して死亡するケースをいい、熊本地震では直接死(50人)の4倍を超える226人が亡くなるなどこれまでの大震災で繰り返されている。

例えば水不足による脱水症状で持病が悪化したり、避難所や車中で同じ姿勢を長く続けることによる「エコノミークラス症候群」が発症したりすることがある。

現在、3万4000人以上が余儀なくされている避難所生活。今回も、水や食料の不足に加えて、避難所トイレの衛生状況など、健康への悪影響が懸念される事態となっている。

避難している人々:

極力水分取らないとか、食べ物をたくさん食べたらやっぱりトイレ行きたくなるしね、減らして。周りに迷惑かけないようにずっと外に出てみたり、ずっと抱っこで過ごしています。

Q.熟睡は?

できないですね。ほしいのは消毒液。トイレの水が使えないので、トイレットペーパーを流せないのでその後に手も洗えないので消毒液を使いたい

生活インフラの破壊で支援物資がすぐには行き届かない中、被災地では厳しい状況が今も続いている。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年1月4日放送)