新年が明けたが、年末年始は過ごしやすい天気の日もあったのではないだろうか。実は、気象庁の発表によると、今冬は例年よりも気温が高い暖冬傾向が予想されているのだ。

とはいえ、暖冬でも常に気温が高いとは限らず、日中は暖かくても朝晩は大きく冷え込むこともある。さらに暖冬では気温のアップダウンも大きくなるため、寒暖差にはより注意が必要だ。

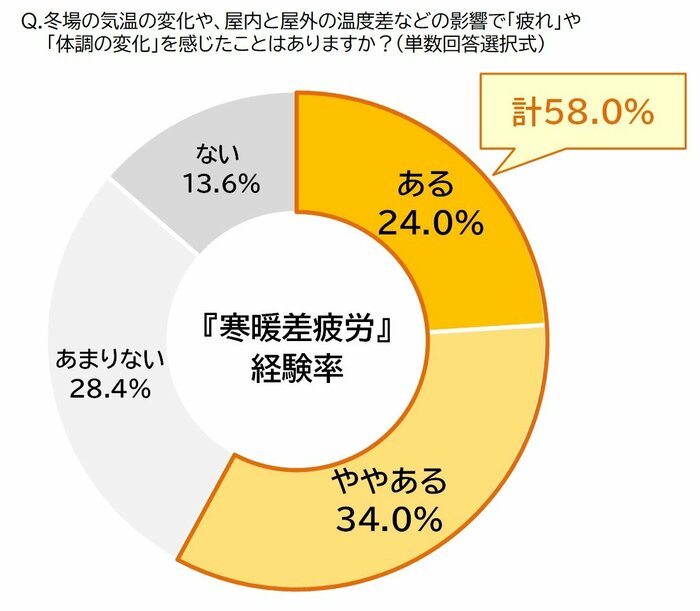

こうした中、クラシエが全国の20代~60代の男女500人を対象に昨年11月に実施した調査で、冬場の気温の変化や、屋内と屋外の温度差などの影響で「疲れ」や「体調の変化」を感じたことがあると答えた人が約6割(58.0%)だったことが分かった。

こうした“寒暖差”による疲れは「寒暖差疲労」とも呼ばれ、体の冷えやだるさ、肩こりなど多岐にわたる体の不調を引き起こすとされている。

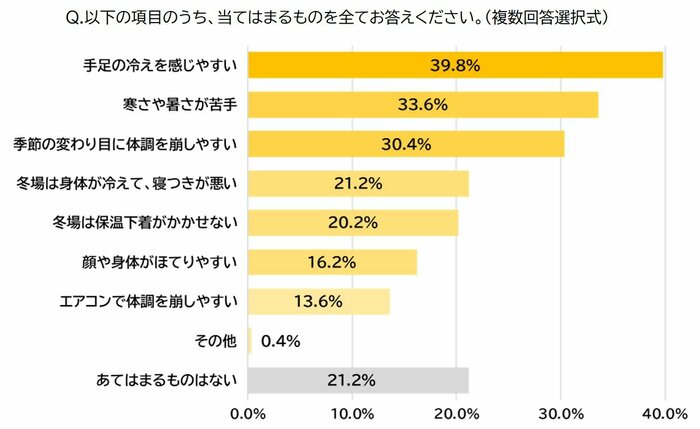

また、「寒暖差疲労」になりやすい人には「手足の冷え」「顔や身体のほてり」など、いくつか当てはまる傾向が見られるという。今回の調査で、こうした傾向に当てはまる人の割合を聞いたところ、「手足の冷えを感じやすい」に該当する人は約4割(39.8%)に上ったという。

気温差が大きくなりやすい暖冬ではより注意が必要な「寒暖差疲労」にならないためには、どのようなことに気をつければいいのか?

クラシエの担当者に予防法を聞いた。

「寒暖差疲労」の症状

――改めて「寒暖差疲労」とは何?

気温の寒暖差が大きいと、その気温差に対応しようと体の機能を調節する自律神経が過剰に働きます。それにより、エネルギーを必要以上に消費してしまうことで引き起こされるのが「寒暖差疲労」です。

前日との気温差や、1日の最高気温と最低気温の差が7度以上あるときに起こりやすくなるとされています。

――症状は?

主な症状としては、肩こりや頭痛、めまい、倦怠感、便秘、下痢、不眠などがあげられます。

――今季は暖冬とされるが、この冬に「寒暖差疲労」を感じた人は例年に比べると多い?

「寒暖差疲労」の調査を行ったのは2023年が初めてなので、例年との比較はできません。

ただ、暖冬でも常に気温が高いとは限らず、日中は暖かくても朝晩は大きく冷え込んだりと、暖冬では気温のアップダウンも大きくなるため、今季のような暖冬でも寒暖差を感じる方は多いと考えられます。

――手足の冷えを感じやすい人が「寒暖差疲労」になりやすい理由は?

エネルギーを必要以上に消費してしまうことで引き起こされるのが「寒暖差疲労」です。

「寒暖差疲労」は、エネルギーの消費が強く、末梢血管を収縮させて、手足の冷えを生じさせてしまいます。これは身体の内臓の温度(深部体温)を守るためです。

身体の末端である手足の冷えから、身体の内部、全身にまで冷えが及ぶと肩こりや頭痛、めまい、倦怠感、便秘、下痢、不眠などの症状が現れます。

「寒暖差疲労」の予防法

――「寒暖差疲労」の予防法は?

大きく2つありまして、1つは「生活習慣を整える」。

生活習慣を整え、規則正しい生活リズムを作ることは、自律神経のバランスを整えるために重要なポイントです。

睡眠時間は7時間程度を目安とし、寝る1時間前くらいからスマホなどのデジタル機器を見るのは避けるなど、良質な睡眠を心掛けましょう。また、適度な運動も「寒暖差疲労」の改善につながります。

筋肉疲労が残るような激しい運動ではなく、ウォーキングやストレッチなど、無理なくできるものを習慣化して、疲れにくい体を目指しましょう。

――もう1つの予防法は?

「体を内と外から温める」です。体を温める際には、内側と外側の両方から温めることを意識しましょう。体を内側から温めるには、食事や飲み物を工夫することが重要です。

特に冷たい飲み物や体を冷やす食べ物のとり過ぎには注意が必要です。食事はたんぱく質や根菜類など体を温める効果が期待される食材をバランスよく摂ることを意識し、温かい飲み物をとる習慣をつけましょう。

体を外側から温めるには、お風呂にゆっくりつかることが大事です。忙しいと、ついシャワーで済ませてしまう方も多いかもしれませんが、入浴すると全身の血行が良くなり、体に蓄積された疲労物質を取り除く効果が期待できます。

3首(首・手首・足首)を温めることを意識しながら、ぬるめのお湯に10~15分程度、肩までしっかりとつかるようにしましょう。

また、身体を「寒冷順化(寒さに体を慣らして寒さに強い体を作ること)」させるため、外での散歩も有効です。

――では「寒暖差疲労」になってしまった後の対策は?

寒暖差疲労になった後でも、上記の予防法は活用できると考えます。また、一般的によく言われているのは、温度差をなくすことです。エアコンなどで一定の快適な温度を保ったり、衣類で上手く体温調節を行ったりすることも大切です。

暖冬ではより注意が必要だという「寒暖差疲労」。“手足の冷えを感じやすい人”は特に、「生活習慣を整える」「体を内と外から温める」を意識して生活してみてほしい。