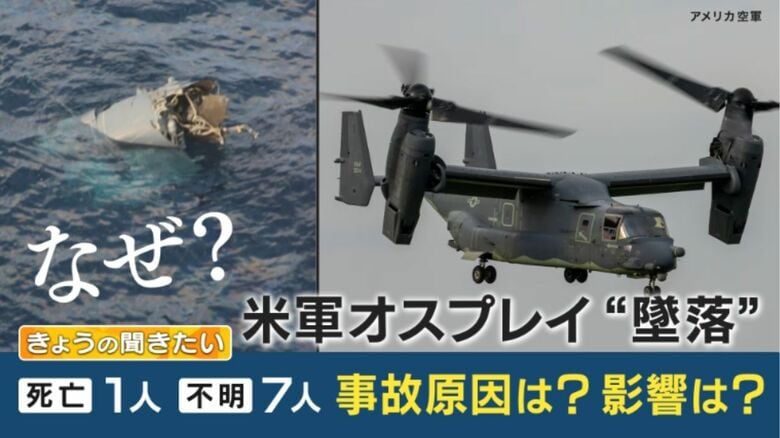

鹿児島県の屋久島沖で墜落し、行方不明者の捜索が続くアメリカ軍のオスプレイ墜落事故。

その原因や今後の影響などについて、陸上自衛隊で航空機のパイロットを務めた元陸将の山口昇さんに聞いた。

事故の状況を整理

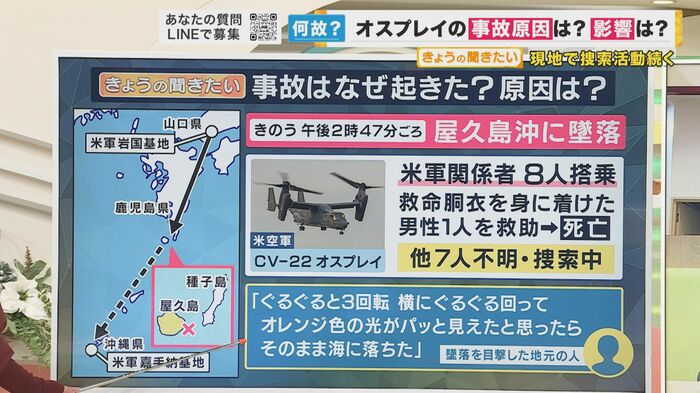

海上保安庁によると、11月29日の午後2時47分ごろ、鹿児島県の屋久島の沖合で「オスプレイが墜落した」と118番通報があった。

墜落したのは、アメリカ空軍所属のCV22オスプレイで、アメリカ軍の関係者8人が搭乗していた。救命胴衣を身に着けた男性1が救助されたが、死亡が確認され、他の7人は行方不明で懸命な捜索が続いている。

今回事故を起こした機体は、山口県の岩国基地から沖縄県の嘉手納基地に向かっていたという情報もあるが、墜落を目撃した地元の人は「ぐるぐると3回転、横にぐるぐる回って、オレンジ色の光がパッと見えたと思ったら、そのまま海に落ちた」と話している。

元陸将 山口昇さん:

原因の話をする前に何が起きたかということを、まず整理をさせていただきます。岩国から嘉手納に向かって飛んでいた航空機が、墜落する約10分ぐらい前に、フライトプランの変更をして屋久島に向かっていたということです。

その後、報道では、緊急着陸を要請して屋久島に向かっていたと。つまり、墜落する10分ぐらい前に何らかの事情で屋久島に緊急に着陸をしなければいけないようになったと。その時点では直ちに墜落するような状態ではなかったということです。

元陸将 山口昇さん:

約10分間飛んで屋久島の飛行場は北西に向かって降りるのが、ちょうど風向きに合っていると思うんですけども、北西に向かって降りる、飛行場の最後のファイナルパスから約2kmぐらいのところで、あの先ほどの証言の「くるくると回って落ちる」ということが起きました。

この約10分間のことから推測すると、何らかの緊急事態に対応して、屋久島に不時着をしようとしていた航空機が目的地に到着する、わずか2km手前で墜落した、そう考えていただくと一番わかりやすいと思います。

推測できる事故の原因とは?

「横にぐるぐる回った」という目撃証言もあるが、バランスを崩したいうことも考えられるのだろうか?

元陸将 山口昇さん:

何かおかしいぞと気が付いてから、なんとかしようと思っていた時点で、航空機は相当な不具合があったわけですが、その墜落する直前にはもっともっと悪い状態になったということです。それが急激になったのか、徐々になったのかは分かりませんが、最後は目撃証言では横転するように、ぐるぐる回っていたとすると、一番考えられるのは、ヘリコプターモードになっていて、片方のローターが揚力を失っているという状況です。

元陸将 山口昇さん:

そうすると反対側のローターはまだ機体を持ち上げようとしますので、それが上がる方向にくるっと回るわけです。曲がり始めてからオレンジ色の光がパッと見えたと、あるいは爆発したという証言もありますけれども、ということは爆発は墜落の原因ではないです。もうすでに墜落する状態になった後で、爆発が起きたと考えていただくと合理的だと思います。

事故発生後もオスプレイは飛んでいる

どんな不具合があったのか分からない中で、沖縄ではオスプレイが飛んでいるが、米軍はオスプレイの飛行を中止することはないのだろうか?

元陸将 山口昇さん:

アメリカ軍の判断によると思いますが、基本的にどこの軍隊、どこの航空会社でも、よその会社の飛行機が落ちたからといって、直ちに飛行を停止することはないです。

住民の人たちは不安だと思う。原因究明と同じことが起こらないように情報をつまびらかにすることを期待したい。

オスプレイとはどのような機体なのか

そもそもオスプレイは、どういう機体なのだろうか?

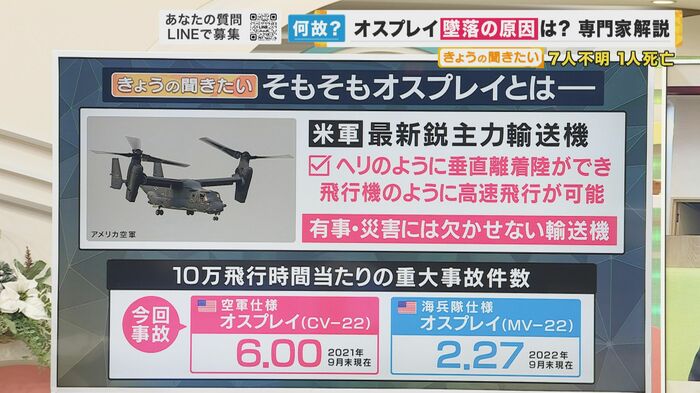

オスプレイは、アメリカ軍の最新鋭主力輸送機でヘリコプターのように垂直離着陸ができ、飛行機のように高速飛行が可能となる。有事、災害時にも欠かせない輸送機だ。

非常に輸送能力が優れているオスプレイだが、10万飛行時間当たりの重大事故件数は、防衛省によると、今回事故を起こしたアメリカ空軍のオスプレイ(CV22)は6.00。一方、基本構造が変わらないアメリカ海兵隊のオスプレイ(MV22)は2.27だ。

輸送機ということは人や物資を運ぶ機体だが、オスプレイは従来の輸送機に比べてどのようなところが優れているのだろうか?

元陸将 山口昇さん:

ヘリコプターと飛行機の両方の良い所をとった航空機です。垂直に上がって、垂直に降りる。飛行機モードになると、スピードは極端に速くなります。しかも狭いところに降りることができて効率の良い航空機です。一方で海兵隊のオスプレイは比較的事故率が低いのですが、最初の頃は飛行機でもない、ヘリコプターでもないという危なさに気が付かずに、運用されて起きた事故が多かったので、それはだいぶ、なくなった状態です。

日本国内ではオスプレイの安全性に疑問が持たれてきた過去があった。

関西テレビ 神崎博報道デスク:

当然ですが、運用が始まった時というのは、さまざまなところで慣れていないこともあるので、事故が多くなったり、機体自体のトラブルが多くなったりします。今、現場では多くのオスプレイが使われるようになって、長い年月がたち、事故率がどんどん下がってきています。

沖縄で事故後も飛んでいる機体は、海兵隊のMV-22 というオスプレイです。MV-22の事故率は2.27ですが、実は海兵隊の航空機全体の事故率は2.59なので、全体の中ではオスプレイの事故率は低い結果となっています。

関西テレビ 神崎博報道デスク:

海兵隊や陸上自衛隊で使われる機体は輸送機なので、普通は人・モノを運ぶものです。今回、墜落した空軍仕様(CV-22)の事故率は6.00です。CV-22は特殊作戦に使われ、夜に飛んだり、低いところを飛んだりといった過酷な条件で使われるので、それだけ訓練も過酷になっていますので、高い事故率となっています。

日本の防衛に穴が開く状態に

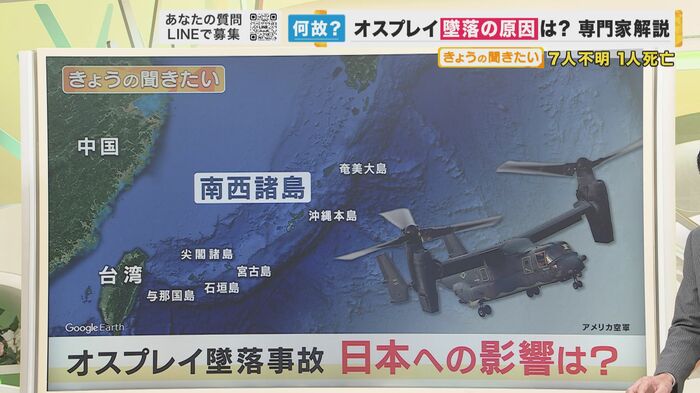

オスプレイの墜落事故の日本への影響はどのようなものなのだろうか。

自衛隊の統合幕僚長はこのように話をしている。

吉田圭秀統合幕僚長:

自衛隊のオスプレイ(V-22)はまさに戦力化を進めている段階。一刻も早く推進したいが、事故の状況が明らかになるまで一時的に見合わせている。

政府はアメリカ軍には安全が確認されるまでの飛行停止を要請している。

日本のオスプレイは一時的に飛行停止ということだが、長引くと防衛力に影響は出るのだろうか?

元陸将 山口昇さん:

懸念はその通りで、早く戦力化をしないと日本の防衛に穴が開くと。他方で、それをする上で安全を確保するというのはボトムラインですから、それをまず確保しなければならない。さらには、住民の方の心配はもっともなことで、住民の方にちゃんとした説明ができて、腑に落ちるような形で、納得した上でないと防衛の体制の強化ということにはなりません。

その3つを一緒に進めていくことが非常に重要です。それに失敗すれば穴が空く時間が長くなり、日本の安全にとって重大な問題ということになります。

オスプレイの操縦は難しくない

視聴者から「オスプレイは操縦が難しい?」とのLINE質問が。

元陸将 山口昇さん:

難しいということはあまりないです。飛行機でやってはいけないこと、ヘリコプターでやってはいけないこと、というのがそれぞれありますが、オスプレイはそのどちらでも経験したことがないような、危険な状態を回避するように運用しなければなりません。

当初は操縦する人間のマインドセットがリセットされずに事故が多く発生しました。いまは完全に慣れてきた時期ですので、操縦自体は難しいということはありませんが、オスプレイであるがゆえに気を付けなければいけないということはあります。

再発防止のための原因究明、そして情報公開が待たれる。

(関西テレビ「newsランナー」2023年11月30日放送)