宮城・雄勝町。東日本大震災で町の8割が壊滅した小さな漁村町で、子どもの未来を豊かにする「唯一無二の体験学習」ができるという場所がある。その名はモリウミアス。海岸から歩いて10分ほど上った小高い森の中にある、築約100年の廃校舎は、過疎が進む地域の魅力を高める希望にもなっていた。

【前編】子どもも大人も夢中になる「漁村体験」モリウミアスの“子どもの学び”が被災した過疎地域を救う切り札に から続く

子どもの滞在を中心に交わり合う地域

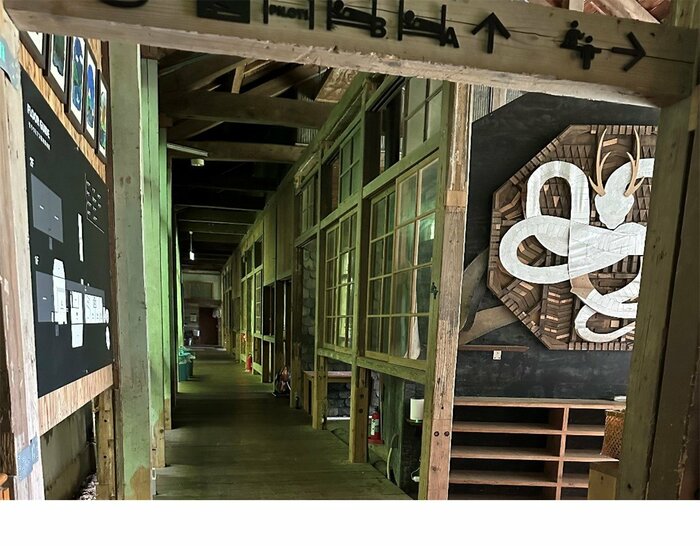

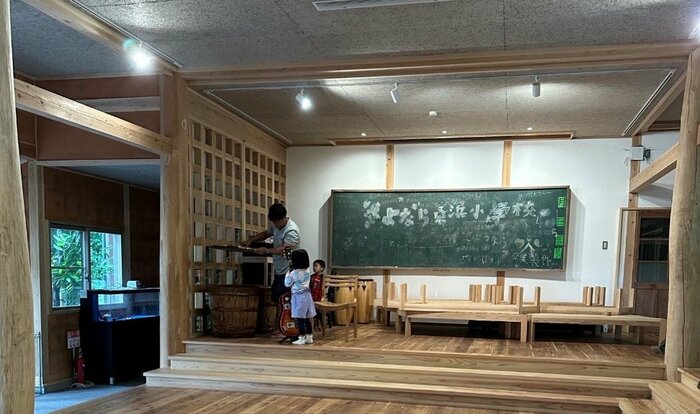

森(モリ)と海(ウミ)の豊かな恵みの中で、地域と子どもたち(US)との明日(アス)を、みんなで描く。そんな思いがこめられたモリウミアスの学び舎は、自然との調和を大切にするため、壁はすべて撤去され、自然に開放された縁側の中で暮らしている。

目に映る景色は緑にあふれているし、鳥や虫の声や木のせせらぎが常に聞こえる。風を肌で感じ、季節ごとに変わる気温や匂いも敏感に感じ取ることができる。さらに、排水を循環利用するシステムを構築していて、SDGsやサステイナブルな施設の先駆けとしても国内外から注目されてきた。

この地域や建物の魅力は、海外アーティストも数多く呼び寄せ、中にはモリウミアスに長期滞在し、この地の自然と融合した作品を生み出していった人もいる。アーティストに限らず雄勝町の自然を多様な形で受け入れ、新しいものを創造する視点は、異質で貴重な「学び」の機会となっていて、これまでも料理人や写真家や書家などのプロフェッショナルが滞在し、子どもたちに学びを届けている。

モリウミアスの近隣住民は、この廃校の卒業生ばかり。思い出あふれる学校が、廃校になった後も子どもの学びの拠点として存在することを、とても喜んでいるという。

子どもたちが調理したり、風呂をわかしたりするときの煙が、森の下にある海沿いの集落からは、まるで“のろし”のように見え、「ああ今日も子どもたちがそこにいる、って嬉しくなる」と言う。

モリウミアスをたちあげるときも、住民の高い関心や手厚いサポートがあった。気難しい大人たちも、「子どものため」というと、目を細めて協力的になるという。子どもが来ていると知れば、ハロウィンさながら、ジュースやお菓子を用意して、待っている。毎年来る子や長期滞在している子にいたっては、孫のようにかわいがってくれている。

「地元ブランド」と「関係人口増加」で目指す地域活性化

震災で8割が壊滅した雄勝町は、人口が戻らず、生業が限られている。

モリウミアスが目指すのは、居住者を増やすということよりも、「ここでしかできない体験」を提供したり、ブランドや名産品を創成したりすることで、定期的に雄勝に訪れる「交流人口」や「関係人口」を増やし、町に活気を呼び戻すことだ。

同じ志をもった住民たちと、この地で農業を通じた公園をつくる「雄勝ガーデンパーク構想」がすすめられている。津波の危険があるとして行政が買い上げた土地を、官民連携で農業利用しようというのは、被災三県ではじめての取り組みだという。

津波による塩害や、硯石だらけの地盤など、いくつものハードルを一つ一つ工夫して乗り越えながら、そしてハードルさえも学びの材料に変えながら、モリウミアスは雄勝の自然環境と活気をよみがえらせようとしている。

新たな挑戦の主役に選んだ作物は、ブドウ。持続可能な新しい農法として世界から注目されている「リジェネラティブ・環境再生型農業」を取り入れ、ブドウ畑とワインの醸造所、食品加工所などからなる食の拠点をつくろうとしている。

畑作業や収穫も、子どもの体験学習として開放し、ジュースやワインのほか、海の幸を生かした食品をつくって雄勝町のブランドをつくる。

モリウミアス代表 油井元太郎氏:

元々、地域でハーブやオリーブを栽培している人がいて、ブドウはそれらと親和性が高いこともあるし、人気の果物でもある。文化的、歴史的にも面白い背景がたくさんあって、非常に学びが広がりやすいということ。さらに酵母菌をつかった食育体験もできますし、ワインやジュース加工も体験することができ、付加価値が高い作物なんです。

農業をやる一番のメリットは土に直に触れることですよね。知識や、スキルではなく、土に触れて、微生物に触れて、エネルギーを感じる、生態レベルでの変化がすごくあると思います。よくある話ですが、さらに、野菜嫌いな子も、モリウミアスに来て、自分で育てて収穫した野菜は食べるんですよね。新鮮でおいしいのもありますが、自分の手で育てた喜びが大きいんだと思います。

元々雄勝町にあふれる自然からの学びに加え、どんな困難も、チャンスととらえて学びにかえるモリウミアスの挑戦。

移住する、とまでは叶わなかったとしても、他では代えがたい学びにあふれるこの地には、何度でも訪れたくなる魅力がある。

雄勝ブランドのブドウは、5年後の初収穫をめざしている。

笑ったり、泣いたり、怒ったり、めまぐるしく今を生きる子どもたちの「一生懸命」な声は、ゆっくりと、でも着実に、被災した海辺の町に、活気をもたらしていくだろう。

(フジテレビ報道局 仁尾かなえ)