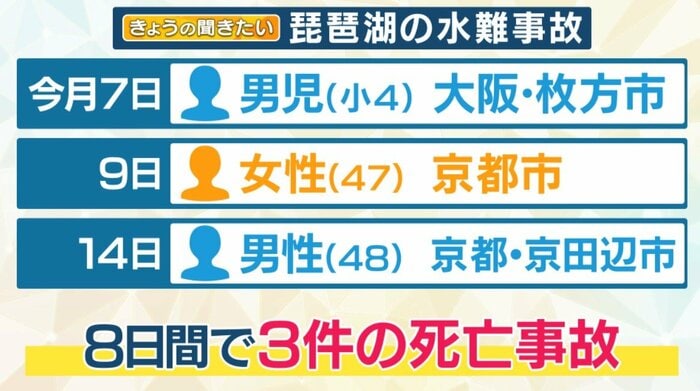

夏休みの琵琶湖で、尊い命が犠牲となる水難事故が相次いでいる。8月7日からの8日間で、子どもを含む3人が溺れて死亡した。なぜ、琵琶湖で水難事故が相次ぐのか、またどうすれば防げるのか、水難学会理事の木村隆彦さんに事故多発の「3つの理由」を解説してもらった。

わずか8日間で3人が死亡 いずれも“県外”からの来訪者

8月7日以降わずか8日で3人死亡…というこの数字は多いとみていいのか?

水難学会理事 木村隆彦さん:

本当に哀しい事故。例年と比べても事故件数は増えてきた印象があります

なぜこれだけ多いのか。木村さんによると、3つ理由があるという。1つ目は「琵琶湖の危険を知らない」ということ。これはどういうことか。

水難学会理事 木村隆彦さん:

琵琶湖は、西側は急に深くなるんです。水に入って1メートルくらいまでは、膝下に水面がある。ところが3メートルくらい進むと、水面は膝上にきます。ここから約5メートルも行けば、もう私の背が立たないほどです。水深が大体1メートル70センチから80センチくらい非常に深いですね。(Q.遊泳区域の目印の黄色いロープの下にはネットがある?) ロープを張って浮かせているだけで、ロープの上にも下にもネットはありません。なので簡単に乗り越えられてしまいます。 先日から続いている死亡事故も、他府県からの方です。実は地元も子どもは、琵琶湖の危険性を学ぶ場所があります。地元の子どもは注意をしています

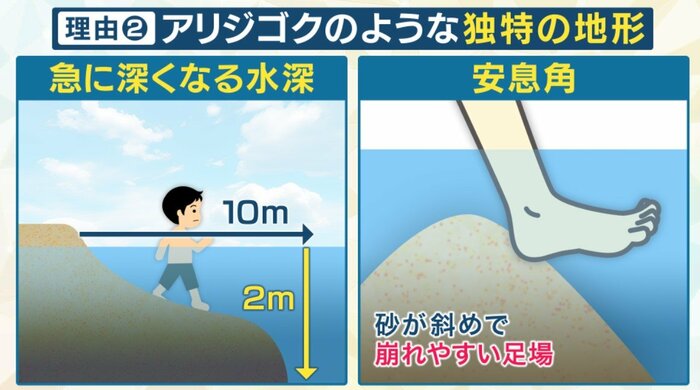

蟻地獄のような独特の地形「安息角」

過去5年間で18件、琵琶湖では水難事故が起きているが、13件が琵琶湖の西側で起きた。そして12件が“遊泳区域外”だ。

なぜ西側に集中しているのか、注意しなければならないポイントは“地形”だそう。遠浅に見えていても急に深くなる水深「安息角」ということだが、これはどういう地形なのか。

水難学会理事 木村隆彦さん:

安息角というのは砂が斜めで、足の踏ん張りがきかない場所のことです。足の力が入りにくいんです。浅い所だとまだしも、急激に深くなると、斜めの角度がキツくなるので、足場が崩れ、砂が動くので、前に進めず蟻地獄のようになる。びっくりしてパニックになる。陸に上がれない。足元がずるずる引きずられるような感じです

そして、注意すべきは地形だけではない。琵琶湖独特の強風「比良おろし」も危険だ。気象庁によると、8月14日の事故当時は、風速9m以上の北西の風が吹いていたそうだ。

水難学会理事 木村隆彦さん:

比良山を越えて吹き降ろすように吹く風が比良おろし。湖の東側に向かって風が吹いて、人が流される危険性があります。比良おろしが吹くと、浮き輪が流されたりビーチボールが流されたりします。それを追いかける人が出てくると、遊泳区域の外に出ることもあります、それが危険なんです

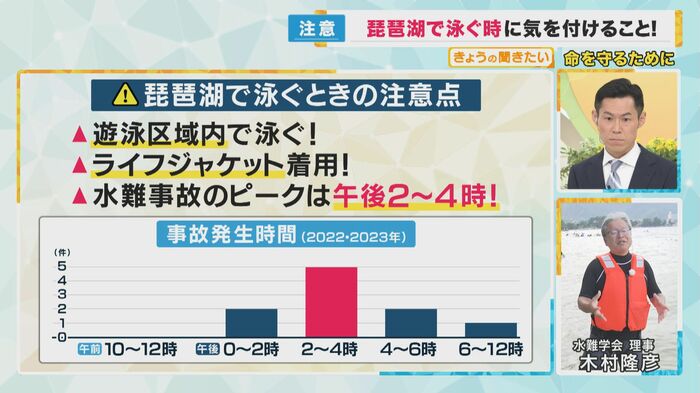

事故のピークは疲れが出る「終了間際」

では、琵琶湖で水難事故に遭わないためには、どうすればいいのか。まずは遊泳区域内を守ること、ライフジャケットを着用しておくことだ。

そして、水難事故のピークだが、午後2時から4時に多くなっているそうで、この時間帯、特に注意が必要だということだ。 なぜこの時間帯に事故が多いのか?

水難学会理事 木村隆彦さん:

朝から琵琶湖にやって来てお昼ご飯を食べてちょうど琵琶湖に慣れてくる時間帯。最初は水難事故防止を心がけるが、忘れてくる、油断をする時間帯でもある。疲れがあると、身体のバランスを崩して、立て直せなくなったりします

ここで視聴者の方から質問が届いた。

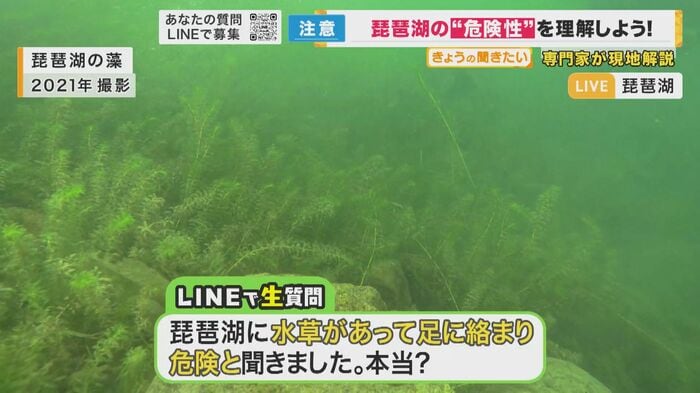

Q.琵琶湖の底は水草が生えていて足に絡まって危険だと家族から聞きました。本当ですか?

水難学会理事 木村隆彦さん:

琵琶湖も広いので地域によって水草の特性もあるのですが、消防などの水難救助のプロでも必ずナイフを持つそうです。水草に足が絡まった時に脱出用に使うそうです。そのような水草が生えている場所があるのは確かです

Q.小さい子供と水遊びするときどのようなものがあると安全対策になりますか?

水難学会理事 木村隆彦さん:

まずはライフジャケットです。それと必ず水面が膝下の水場で遊ばせる。深いところに行くと風で流されるので、足の立つ場所で遊ばせることですね。後は保護者が必ず子どもを監視すること

琵琶湖での水遊びは、独特のリスクがあることをしっかりと認識したい。

(関西テレビ「newsランナー」8月21日放送)