夏休みの期間中、特に気を付けたいのが海の事故だ。海水浴に出かけて万が一溺れてしまったら、どうすればよいのか。具体的な対策を専門家に聞いた。

“焦って、もがく”はNG

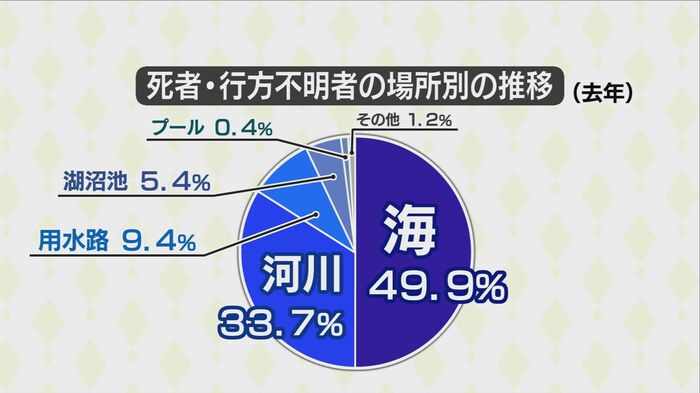

猛暑の夏。各地の海は多くの人で賑わっているが、危険な事故に巻き込まれるケースも相次いでいる。2022年の1年間に全国で起きた水の事故は1346件で、727人が死亡または行方不明となっている。このうち約半数は海で起こった事故だ。石川県内では2022年、白山市の徳光海水浴場で10代の男の子が沖に流され、近くにいたサーファーに助けられたが、助けに行った父親が死亡した。

金沢海上保安部警備救難隊の下原達也さんは「まず海で溺れた時に一番やってはいけないのは、慌ててもがいてしまうことです。慌ててもがいてしまうと、その分どんどん海に沈んでしまいます」と話す。加えて、もがいている時に「助けて!」などと叫ぶと、肺から空気が抜けて沈んでしまうという。

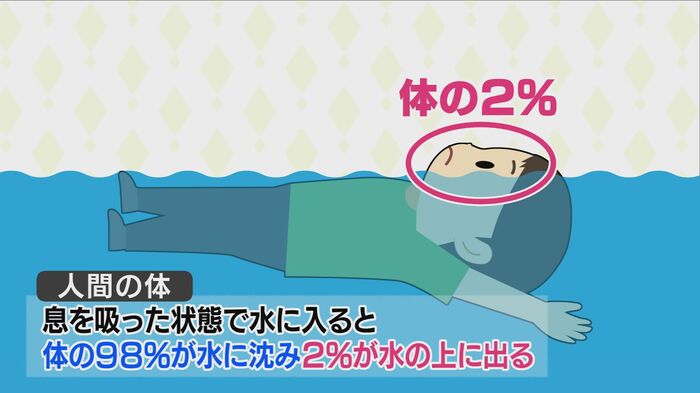

そのうえで「まずやってほしいことは、慌てずにゆっくり体の力を抜いて“浮いて待つ”」ことだそうだ。人間の体は、息を吸った状態で水に入ると体の98%は沈み、残る2%が水面の上に出るという。

そのため、慌ててもがいて手を上げてしまうとその部分が水面上の2%となってしまい、溺れてしまうというのだ。

「背浮き」によって命を守る

それでは“浮いて待つ”というのは、どういう状態なのだろうか。下原さんが教えてくれたのは「背浮き」という方法だ。ポイントは以下の4点。

・体の力を抜く

・手足を広げる

・靴や服は脱がない

・落ち着いて呼吸する

「靴や服は浮くので脱いだりせず、そのまま力を抜いて大の字になる。落ち着いて呼吸することを心がけてください」と下原さんは説明する。

水難事故に詳しい東京海洋大学の田村祐司准教授は「普通の人ならパニックになってしまうんですけど、背浮きになって40km漂流し、22時間後の翌朝6時くらいに自分で岸にたどりついたという例もあったんです」と話し、背浮きによって生存の可能性が高まることを示した。

一人で助けに行くのは危険

金沢海上保安部の下原さんは「絶対に一人では助けに行かないでください。パニックになって溺れた人は、文字通り藁にも掴む思いでなんとか助かろうとするので、しがみつこうとして一緒に沈むことがあります」と注意を呼びかける。

溺れている人を見つけたら、まずは118番(海上保安庁)と119番(消防)に連絡すること。そのうえで、周りに浮くものがないか探す。例えばペットボトルやクーラーボックスだ。ペットボトルの場合、水を少し入れると風に流されずにうまく投げ込むことができる。

背浮きは2020年度から小学校の学習指導要領で必修となっているが、コロナ禍でプールに入れない時期もあり、子どもたちへの指導は十分とは言えない。背浮きが身についていないのであれば、子ども用のライフジャケットを着用させることももちろん有効だ。

海に入る前に冷静な判断を

海に行く前に確認してほしいポイントについて、金沢海上保安部は以下の4点を挙げる。

・波の高い日や風の強い日は泳がない

・監視員がいる管理された海水浴場で泳ぐ

・子供から目を離さない

・酒を飲んで泳がない

飲酒運転と同様、飲酒水泳などもってのほかだ。

(石川テレビ)