どうなる? 小学校での「プログラミング教育」

2020年から全国の小学校でプログラミング教育がスタートする。

小学校では同時に英語や道徳の授業も始まり、ただでさえ忙しい教育現場がさらに混乱しそうだ。

まず懸念されているのが「教師がプログラミングを教えることはできるのか」だ。

これはさすがに文部科学省も心配なようで、今年3月に公表した「小学校プログラミング教育の手引」にはこんなQ&Aが載っている。

Q:

プログラミングなどICT活用が得意な教師と、そうではない教師がいますが、プログラミング教育をしっかりと実施するには、どんな工夫が必要でしょうか?

A :

小学校プログラミング教育は、プログラミングやICTに関する高度な専門性が求めら れるものではありません。(中略)教師自らがプログラミングを体験し、プログラミングはそれほど難しいものではないということを実感していただきたいと思います

「教師がプログラミングを学べる場」を体験してみた

では、「教師自らがプログラミングを体験できる場」は、一体どこにあるのかと探してみた。

すると、中高生向けにプログラミング教育を展開している「ライフイズテック(Life is Tech ! )」が、この夏に教師対象のプログラミングキャンプを行うと聞いた。

ライフイズテックといえば、プロサッカー選手・本田圭佑氏がつくった投資ファンドが、投資案件第一号にした将来「有望株」の教育ベンチャーだ。

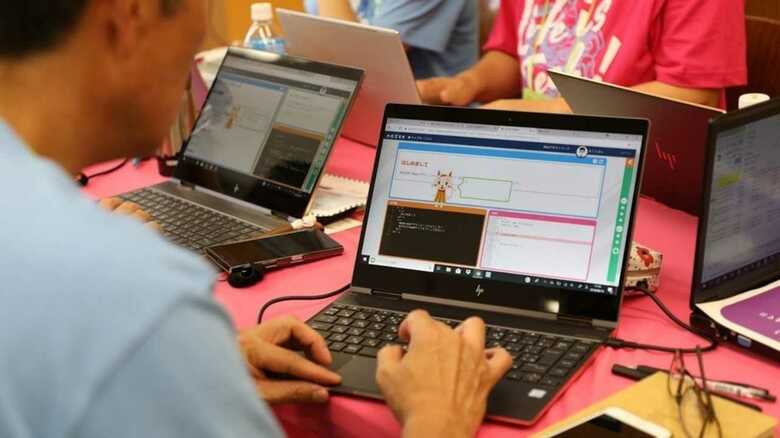

東京都内で行われた教師向けのプログラミングキャンプには、約20名の教員が全国津々浦々から参加した。

小学校だけでなく中学・高校、中には情報科を担当する教師もいる。

3日間のキャンプでは「Webデザインコース」「Unityゲームプログラミングコース」「映像制作コース」の3つのコースが用意された。

それぞれのコースには、1人でも学べる教材が用意されるほか、プログラミングに詳しい大学生メンターがフォローしてくれる。

「先生向けのキャンプをやることで、今までITの面白さを届けられなかった生徒たちにも、経験をあげられるんじゃないかと思いました」 このキャンプを行う狙いについて、ライフイズテックの水野雄介CEOはこう語った。

「プログラミング教育は、2020年に小学校が必修化、21年には中学校から必修へ、さらに25年には大学受験にも入ります。

いま政府が一生懸命やっていますが、『どこに行っても人材がいないよね』と」

世界的にプログラミング人材が不足する中で、1人でも多くの教師がプログラミング思考を身に付けることが、いまこそ求められているのだ。

実はこのキャンプで、筆者もWebデザインコースを受講してみた。

もちろんプログラミングは初めてで、最初のうちはプログラミング言語が理解不能、脳から滝のように汗が出てくる感じだった。

さぞやほかの参加者もと周りを見てみると、苦戦しながらも履修のペースは私より速い。

同じWebデザインのコースで学んでいた横山玲子さんは、岐阜の小学校で音楽を担当するベテラン教師だ。

キャンプに参加した理由について横山さんは、「生徒のほうがプログラミングに積極的で、習いに行っている子どもも多いので、質問されても答えることが出来ない」からだと言う。

「学校ではすでに正式に教科の中にICTの要素が入っています。1, 2年生は撮った写真を加工するとか、3年生からローマ字入力を覚えて、4年生からワードを使ったり、高学年では委員会活動の中でテレビ番組を作ったりとか」

3日間で自らのWebを立ち上げた横山さんは、プログラミング教育の「教師不足問題」についてこう強調する。

「先生たちは、まずはスマホやタブレットを使って慣れてみましょう。機材の使い方を覚えないと、次のワクワクドキドキまで行かないので、まずはそこからじゃないかと思います」

横浜市の小学校で6年生を担当している林ひかりさんは、映像制作のコースを受講した。

横浜市は独自にプログラミング教育を進めており、林さんの学校ではすでにタブレット40台、iPad20台が導入され、教室でも使えるようにWi-Fiも設置されているという。

「私は教師になって3年目ですが、どんなふうに先生が授業すればいいのかという研究を行っています。横浜ではそれぞれの学校が独自にカリキュラムを決めていますが、情報に強い先生がいるところとそうでないところには格差が生まれています。新学習指導要領では、文科省がプログラミング教育の指針を出しているので、やりやすくなるのではないでしょうか」

林さんの場合、いわゆるデジタルネイティブ世代であり、プログラミングに対する抵抗感は少ない。

ではITが苦手なベテラン教師はどうなのだろうか?

「若い教員が『iPadやICTでこういうことができますよ』と先輩たちにお伝えしています。新しいことを始めようとするとストップがかかるのですが、子どもの未来に絶対必要なので、そこはやっていかなければいけないと思っています」

そもそもITやプログラミングは、英語と同じように、自分のやりたいことや考えたいことを作るツールだ。

ライフイズテックの水野氏はこういう。

「本質はクリエイティブであることと思っています。ですから、アルゴリズムがどうこうから入っても、嫌いな子が生まれてしまうだけです」

「卒業生」コミュニティでプログラミング教育拡大へ

ライフイズテックでは、2020年に向けて、まず300人の教師に受講してもらうのを目標にしている。

「卒業生」がコミュニティをつくり、つながりができてお互いの学校教育に活かすことができれば、その効果は小さくない。

「1学校に1人のプログラミングの先生を育てるのが、2020年に間に合わないことは、国も分かっています。スピードの速いプログラミングの世界で、言語やトレンドを先生が理解して教えるのは難しいです。ですから先生には、大きくこんなもんだと理解してもらい、教材をうまく使ってもらって、やっていくしかないのではないかと考えています」

世界的にみるとIT化の波に乗り遅れ、日本は周回遅れの状況だ。

2020年から開始しても、プログラミング思考を身に付けた子どもたちが社会に出るには10年以上の年月がかかる。

国も民間も、そして教育現場も、もはや躊躇する時間は無いのだ。

(執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款)