夏休みに入り、全国で子供達が犠牲となる水難事故が相次いでいる。7月21日には三重県津市の海岸でも、中学3年生の男子生徒が溺れて死亡する事故があった。

沖へ流される「離岸流」が発生していた可能性…

事故から3日たった24日、別れを惜しみ、多くのお供え物や花束が置かれていた。

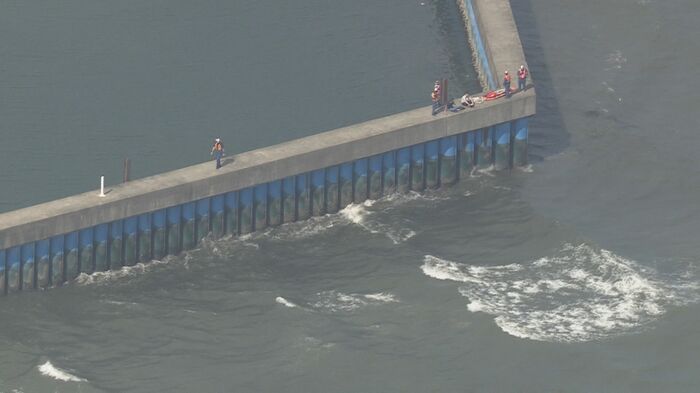

21日の午後1時半頃、津市にある津ヨットハーバー近くの海で、友人ら7人と泳いでいた中学3年の男子生徒が溺れた。

通報から約3時間半後、男子生徒は海岸から100メートルほど離れた海底で見つかり、病院で死亡が確認された。

この海は遊泳禁止区域ではなく、男子中学生は浜辺から奥に見える防波堤に沿って、沖の方に向かって泳いでいたという。

事故現場の海は、2年前の2021年までは海水浴場として利用されていたが、その後も遊泳禁止区域には指定されていなかった。

事故当日、この海で何が起きたのか。現場の海をよく知るに話を聞いた。

事故現場の海によく来る男性:

ここの海、満ちていく時はこちらに流れてくるからいいんだけど、引き潮の時は沖へ沖へ流れていくから危ないんですよ

事故発生の通報があったのは21日の午後1時半頃。その約30分後に干潮を迎えていたため、事故当時は沖に向かって流れる引き潮だったという。

津ヨットハーバーの職員にも話を聞いた。

津ヨットハーバーの職員:

たぶん沖に流されたというのは離岸流ですよ。海からの風が7mぐらいありましたから、普通に泳いでいたら岸に流されるわけです。沖にいくということは離岸流

一緒に泳いでいて戻ってくることができた2人の男子中学生は「沖の方へ引っ張られて岸へ戻れなかった」と話していて、水難事故の専門家で、長岡技術科学大学の犬飼直之准教授も離岸流の可能性を指摘している。

犬飼直之准教授:

たぶん何かしらの離岸流が発生していたと思います。砂浜で発生する離岸流と、突堤の横を沖に流れ出てくる離岸流、この2つがあり得るかなと考えられます

「離岸流」もし流されたら“慌てず浮き続ける”

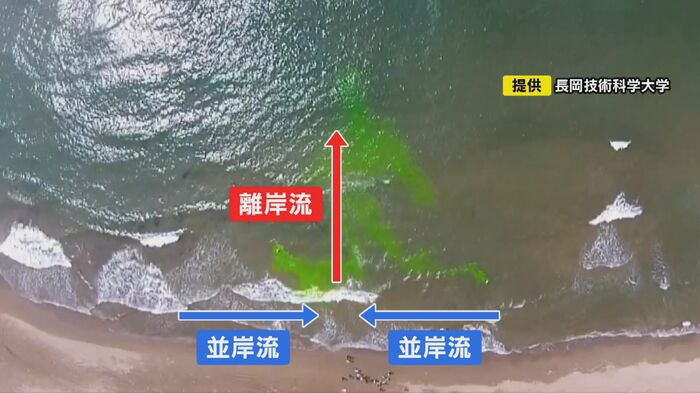

「離岸流」とはどういうものなのか、長岡技術科学大学が実験した映像では、砂浜近くの2カ所に人体や魚に無害な着色剤を投入すると…。

まず右のマーカーが横や沖へ伸び、その後もう一つのマーカーも沖へ。お互いのマーカーが合流した。そして、約4分で先端は50メートルほど沖に流れた。この時、沖へ縦に伸びる流れを離岸流という。

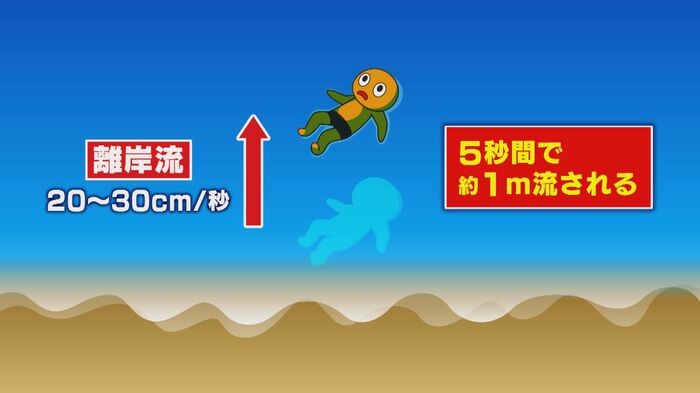

この離岸流は、波が高くなく遊泳可能な海水浴場など、波がある場所ではどこでも発生し、5秒で1メートル流されるという。

気が付いたら足が届かない場所まで流され、足が地面につかないことでパニックになり、余分にエネルギーを使ったり、誤って海水を飲み込んだりしてしまい、溺れる危険性が高まるという。

離岸流はどこでも発生するというが、堤防などの「人工構造物」がある場所では流れが集中して発生しやすいとのこと。

犬飼准教授によると、海水浴をする際にはなるべく浮輪などの浮具を付けて、ライフセイバーがいる海水浴場で泳ぐことが大切だとしている。

もし流された場合は落ち着いて、その場に浮くことに専念すること。通常、海水浴場はライフセーバーが異変に気付いて助けるシステムになっていて、とにかく「浮き続けていること」が重要としている。

(東海テレビ)