「人を惹きつけるためには、まず『話すための書く』練習が大切になる」

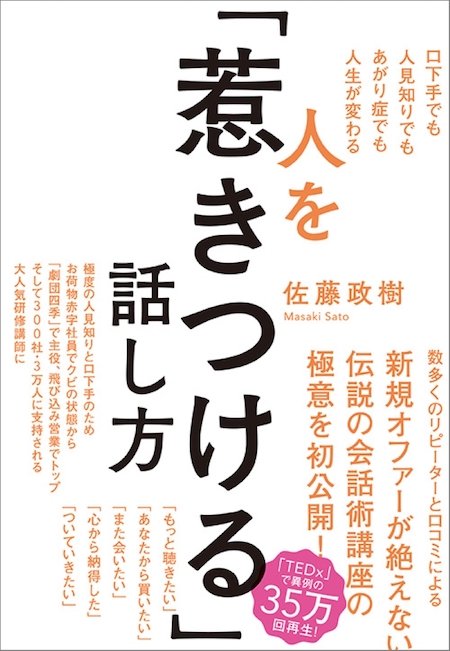

そう語るのは、「劇団四季」で主役を務め、現在はビジネスパーソンに指導する研修講師として「話すこと」をビジネスにする佐藤政樹さん。

著書『人を「惹きつける」話し方』(プレジデント社)では、そのノウハウを紹介している。

今回は書くために頭の中を整理することで、話し方が向上していくという、そのワケを一部抜粋・再編集して紹介する。

「書く」ことは話すための土台作り

書くためには頭の中を整理し、まとめる必要があります。頭で整理できてない、まとまってないものは、当然ながら話せないし実感もできません。

一つ、大事なことがあります。この練習の目的は、作文が上手くなることではありません。あくまで、「話すための書く練習」で、惹きつける話し方を身につけて、仕事で結果を出すための土台作りです。

続ければ基礎ができあがっていきます。

しゃべりのプロであるお笑い芸人さんは、話し方を歩くときのテンポにたとえます。ゆっくり普通に歩いて突然ストップ。しばらく間を取った後、ゆっくりゆっくりすり足で前に進んだと思ったら、突然走りだしてスキップ・ジャンプ。

素晴らしいテンポ感の天才的なお笑い芸人さんも、最初からあのように話せたわけではありません。赤ちゃんが生まれてからハイハイを経由して、ゆっくりと二足歩行をはじめるのと同じです。

特に口下手な人にとっては、書く練習は惹きつける話し方を身につけるための「赤ちゃんのハイハイ」のプロセスであり、惹きつける話し方を身につける絶好のトレーニングなのです。

マラソン女子の元日本代表選手・加納由理さんに私が出会った当初、彼女は口下手や人見知りの次元をはるかに超え、コミュニケーション能力がゼロというより超マイナスでした(ご本人の許可をいただいています)。

そこで現役引退後のセカンドキャリア支援として惹きつける話し方の特訓をしました。

彼女がやったのは人生の棚卸しです。幼いころから時系列で立ち返り、小さな成功体験や達成経験、失敗や挫折経験、影響を受けた人や本やエンターテインメント、ターニングポイントや心の支えとなった言葉や出来事などを細かく振り返ってもらうことです。

書くためには頭の中を整理しまとめる必要があります。頭で整理できてない、まとまっていないものは、当然ながら話せないし実感もできないのです。

加納さんは「書く練習」をこなし、ビジネスコンテストのプレゼンで入賞。現在は飾らないピュアなハートと笑顔で人を惹きつけ、ランニングのイベントで大勢の前でスピーチしたり講演会もしています。

書けない人は「話せない」

なぜ、私が「書く」ことを重要だと考えているのか。

それは、「書けない人は話せない」という法則を発見したからです。

私は企業研修の講師として、さまざまなビジネスパーソンと関わってきました。研修の現場ではこちらから一方的に受講生に向かって話すだけではなく、講師の話を聞いてどう思ったか?何に気づいたか?を考えてもらい、仲間同士で共有する時間をつくるようにしています。

そのとき私は、いきなり「ではグループで話してください」とは言いません。

もう少し丁寧に、「それではこれから、ここまでの話を通して皆さんが思ったことや感じたことや気づきをグループで話していただきます。時間を5分取ります。話す内容をテキストに書いてください」と言って、いったん頭を整理して書いてもらいます。

実は、このように丁寧に促しても、手がまったく動かない人、考えることを放棄する人、頭が停止している人がいます。

いざ5分たっても、書けていないので当然ながら話せません。一言二言、単語を並べるだけしか書かない人も同じです。

つまり、「書けない人は話せない」。「書けない」→「頭の中が整理されていない」→「話せない」のです。

ちなみに「書くのは苦手だけど自分は話せる」と自称する人は、講師の意図を汲み取らずに、ずれたことを一人で話し続けてみんなの時間を奪ってしまう傾向にあります。

逆を言うと、たとえ口下手、話し下手でも「話すための書く練習」を繰り返していくことで、瞬時にふさわしい言葉を無意識に選んで、相手に届けることができるようになります。

それが相手に役立つ情報だったら「ありがとう」と感謝されたり、「もっと聞きたい!」と人から必要とされます。

「書く」ことの5つのメリット

「考えや想いはなんとなくあるのだけど、言葉が出てこない…」

こういった悩みを解決するのが、「話すための書く練習」です。

私たちの頭の中には、いつも漠然とした考えや想いがあります。その考えや想いを、適切な言葉にして自分の中から引き出し相手に届ける行為が“話す”ということ。

言葉が上手く出てこない人は、言葉を自分の中から引き出せていない状態です。

その原因は、「そもそも自分の中に言葉が存在しない」、もしくは「あってもそれを瞬時に引き出せない」「ふさわしい言葉を選んで、つむぐことができていない」のどれかでしょう。

“書く”のは、その言葉を自分の中にストックし、“考え”や“想い”を言葉に変換するための話す前の訓練なのです。

ここで、“書くこと”で得られる5つのメリットをあげていきます。

(1)知識としての語彙(ごい)が増える

いざ書こうとすると、適切な言葉が出てきません。みんな同じです。そこで考えはじめます。

適切な言葉は何か?

自分の中にまだ存在しない言葉を“考え、検索して、調べて、それを使用する”の繰り返しを通じて、語彙(ごい)がだんだんと増えていきます。

(2)言葉が身体にストックされる

知識としてはすぐに思い出せなくても、ふとしたきっかけで、口から自然と言葉が出てくるようになります。

とくに経験談など自分のエピソードを書く練習を通じてまとめると、ひもづいた言葉が無意識のうちにあふれ出ることがあります。

(3)深く考えるチャンスになる

何か失敗したときや問題が起きたときにも、書くことで物事をより深く考えるチャンスが増えます。

「そもそも根本的な原因は何か?」のような問いなどを通じて、問題や失敗を人のせいにすることも減ってきます。人としての魅力も深まります。

(4)振り返りの習慣が身につく

上手くいったこともいかなかったことも、「振り返る習慣」が最強の学習効果をもたらします。自分と向き合い、改善して次につなげる、いわゆる「PDCA」が無意識のうちに回りはじめます。

忙しい日々の中でもいったん立ち止まって考えることができるので、長い目で見ると思考の量に大きな差がつきます。

(5)自分を客観的に見る目が育つ

紙やモニターに文字を起こすプロセスを通じて、自分の考えや感情を自分から切り離すことができます。

ロールプレイングゲームで画面の中のキャラクターをコントロールするときの自分のように、少し俯瞰的に、客観的に眺めることで、現実を冷静にとらえられるようになります。

佐藤政樹

27歳のときに劇団四季に合格。その際に創業者のカリスマ浅利慶太氏から「伝わる言葉」の本質をマンツーマンで直接学ぶ。講演家になることを志して退団するも、飛び込み営業の会社に就職。鳴かず飛ばずだったが、浅利氏から学んだ「伝わる言葉」と自ら編み出した「人を惹きつける話し方」の技術を活用し活躍。現在は、企業研修や講演活動で全国を飛び回り、延べ約300社・3万人を超える多くのビジネスパーソンに「人を惹きつける話し方」を伝授している