「ガラスを割られた方が、なぜガラス代の1割を負担しなければいけないの?」熱海土石流の復旧をめぐる説明会で、被災者の怒りが爆発した。28人の命を奪った土石流は、起点の盛り土が被害を拡大させたと指摘されていて、行政の責任を追及する裁判が行われている。“人災”と受け止める被災者も多く、市の復旧対策や対応に批判が相次いだ。

124世帯217人が今も避難生活

2021年7月3日熱海市で土石流が発生し、災害関連死も含め28人が犠牲になった。

再崩落の危険があるとして立入禁止の警戒区域が設定され、2023年6月時点で124世帯217人が避難生活を送っている。

土石流の起点部の盛り土が被害を拡大させたと指摘されていて、遺族や被災者たちが、盛り土の現旧所有者や、盛り土を規制できなかった静岡県や熱海市の責任を追及する裁判を起こしている。

再崩落の危険がある残った盛り土の撤去にめどがついたことから、市は警戒区域を2023年9月1日に解除する予定で、土砂の撤去やライフラインの復旧工事が進む。

方針変更に批判相次ぐ

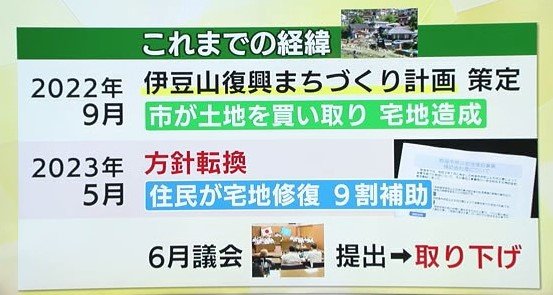

被災者の生活再建を後押しする、熱海市の支援策の経緯を振り返る。

2022年9月 熱海市は伊豆山復興まちづくり計画を策定し、市が被災者の土地を買い取って、宅地造成をしたうえで分譲する方針(買収分譲案)を示した。市が支援するのは宅地の復旧のみで、住宅の再建・修復は自己負担だ。

しかし土地の確保が難しいことなどから、2023年5月に被災者自らが宅地を修復し、復旧費用の9割を市が補助する方針(補助金案)に変更した。

市は、この方針に関連する補正予算案を議会に提出したものの、わずか3週間後に取り下げた。予算案取り下げの理由は、「被災者の理解を得られていない」だ。方針の変更については被災者に文書が送られただけで、具体的な説明はされなかった。

こうした状況のなかで、6月23日と24日に被災者を対象にした説明会が開かれた。

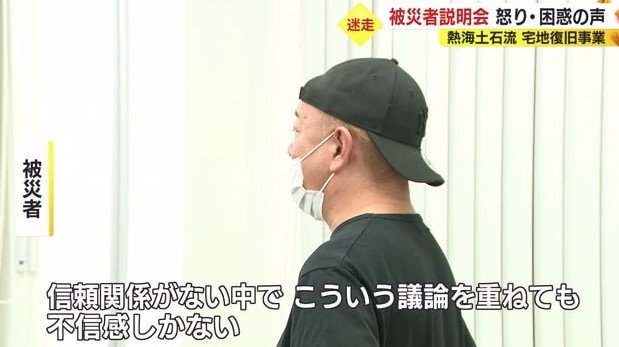

被災者:

信頼関係がないんですよ。信頼関係がない中で、いくらこういう議論を重ねても不信感しかないんですよ

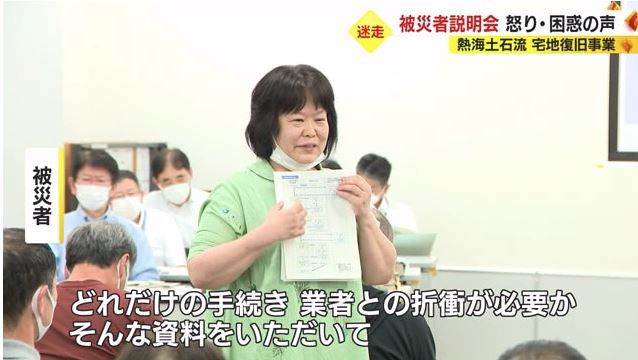

被災者:

(自分で修復する補助金方式だと)どれだけの手続きとか、どれだけの業者との折衝が必要か、そんな資料をいただいて。それでも(分譲方式より)負担が軽いと、むしろ分譲方式よりも早く家を建て直すことができると、示していただきたい

被災者・小松こづ江さん:

どうして(市の方針が)コロコロこれだけ変わるの、変わらなきゃダメなの。何を本当に信じていいのか、私たちはわからないです

被災者の質問は、方針変更の理由と経緯に集中した。説明会が新聞報道の後になったことへの批判や、「少数の被災者の意見で変更したのでは」との疑念も示された。

市は、最初に買収分譲方式を提案した理由について、「早期に被災者の負担なく、復旧を進めるためには、市が大規模な造成工事を行う方がよいと考えた」と、説明した。

ただ、124世帯に希望を聞いたところ、買収分譲方式の対象になる「現地での住宅再建」は10世帯だけだったという。他は、「移住する」51世帯、「これまでの家を修復して住む」45世帯、「未定」13世帯などだった。

このため買収分譲方式に応じた10世帯と相談しながら、自分で宅地を修復し、その費用(上限1000万円)の9割を補助する方式に変えたそうだ。

対象になる世帯の枠も拡大した。従来の買収分譲方式では対象になるのは、現地での住宅再建を希望する世帯だけだったが、補助金方式では、土石流の被害を受けていれば、これまでの家を修復して住む世帯や、移住する世帯なども対象となる。

説明会が後手に回ったことについては、市長が謝罪した。

熱海市・斉藤栄市長:

変更案は年明けに私に説明され、(2023年)5月に最終決定しました。タイミングについてはいろいろ齟齬があったと我々も反省しています。説明会の前に、皆様に通知を送り、それが報道に渡ってしまった。事務的プロセスがしっかりいかなかったことは、大変反省しています

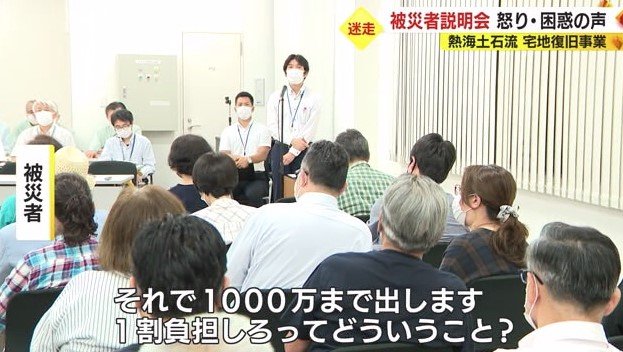

「家がなくなった人間に“1割負担しろ”って、どういうこと?」

ただ、今回の土石流を“人災”と捉える被災者も多く、「被災者の1割負担」に怒りが爆発した。

被災者:

俺らは家がなくなっちゃった人間だよ。それで「1000万までだします。1割負担しろ」って、どういうことだよ。いいかい、「ガラスを割りました、1万円かかります、私が9000円だすから、お宅1000円だしてください。」、そんなバカな話あるか、違うか?

根本的に考えろよ。腹たっているんだよ、みんな。もうちょっと考えろよ、市長

当初 市が全額負担することも考えたそうだが、市民の税金を使うことでもあり、仙台市で前例のある「9割負担」に決めたそうだ。

熱海市・斉藤栄市長:

気持ちとしては、当初は市が全額ということでありました。しかしながら、税金を使わせていただきますので、納税している市民の皆様にも理解を得なければいけないというなかで、全国的には9割はなかなかないと思うのですが、9割でやろうと最終的に私が決定しました。

市民の税金を、被災された皆様ではありますけど、個人の財産に使うことを理解していただく、ぎりぎりの数字が9割と考えました

「行政と被災者との溝を早く埋めて」

説明会を終えた後、被災者に聞いた。

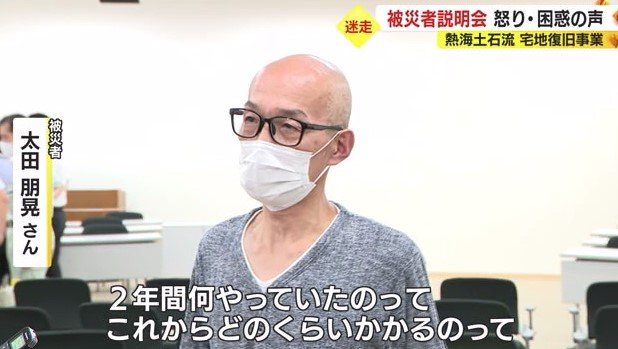

被災者・太田朋晃さん:

(市は)2年間何をやっていたのと。この2年間がこれでは、(復興まで)これからどのくらいかかるのか

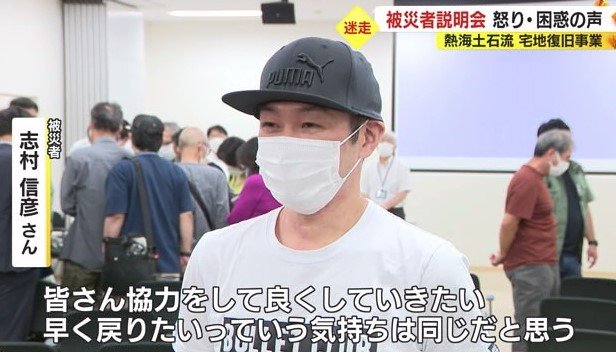

被災者・志村信彦さん:

皆さん、協力をして良くしていきたい、早く戻りたいという気持ちは同じだと思うのですが、行政と被災者との溝、そこを早くうめたいですね

こうした住民の声に対し、斉藤市長は「繰り返し説明し、理解を求めたい」と話す。

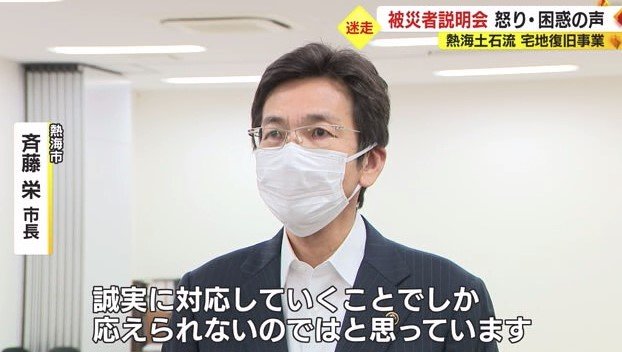

熱海市・斉藤 栄 市長:

ひとつひとつ皆さんからいただいたいろんな要望や、もちろん できることとできないことがありますが、誠実に対応していくことでしか応えられないのではと思っています

市は今後、住民に対し説明を尽くして理解を求めたうえで、2023年9月定例会に補助金案の予算案を提出する考えだ。

(テレビ静岡)