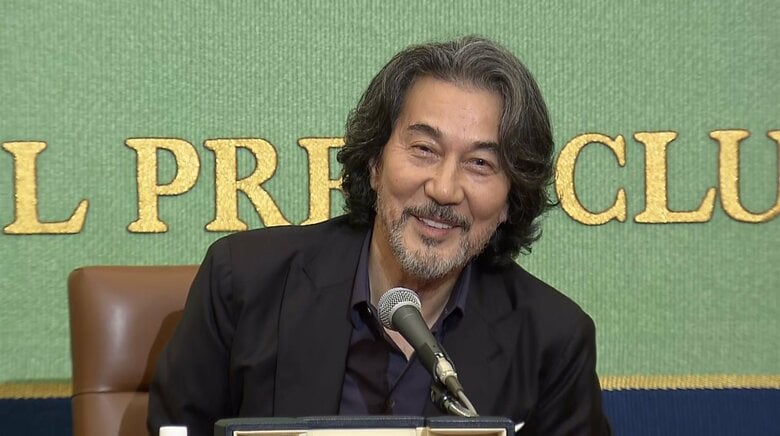

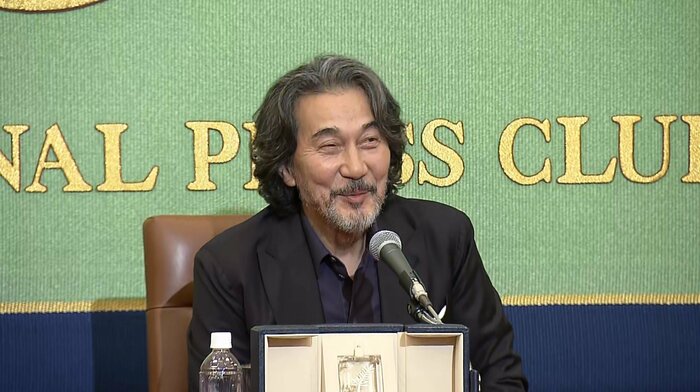

カンヌ国際映画祭で最優秀男優賞に輝いた俳優の役所広司さん(67)が13日、日本記者クラブで記者会見を行った。

最優秀男優賞は、2004年の柳楽優弥さん以来19年ぶりで、日本人は2人目の快挙。

ドイツ人監督が手がけた、東京・渋谷で公共トイレの清掃員をする男の日々を描いた『PERFECT DAYS』の役柄や、今後の俳優活動、さらには日本映画界の課題などについて語った。

映画の“力”を感じさせる作品

ーー『PERFECT DAYS』はどんな映画?

『PERFECT DAYS』は、これまで自分がやってきた日本映画とは全く違う形の映画で、配給も映画会社も何もない中で、「東京トイレットプロジェクト」の渋谷のトイレを舞台に、最初はショートフィルムのイメージもあったんですけど、ヴィム・ヴェンダース監督による長編の映画にしようと始まりました。

やったことのない役を与えてもらい、しかも、監督がヴィム・ヴェンダースということで、本当に夢のような仕事でした。

さらに、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選ばれ、おまけに主演男優賞まで頂きました。

まだ皆さんはご覧になっていないと思いますが、映画の力というものを感じさせる作品が完成していると思います。見る機会が来ましたら、どうぞこの映画を応援してください。

ーー今回の受賞について周りの反応や仲代達矢さんからお祝いの言葉は?

毎年この時期になると九州から送ってくるスイカを持って仲代さんの家に挨拶に行くんですが、玄関で拍手してくれて、シャンパンをもらいました。

仲代さんも『切腹』や『怪談』でカンヌに参加されていますが、「俺はもらえなかったな」と言って本当に喜んでもらいました。

僕はカンヌは何度か参加させてもらっていて、初めて行ったのは今村昌平監督の『うなぎ』でした。それまで映画祭に参加したことがなくて、カンヌ映画祭の熱気や観客たちの熱狂を初めて体験した時には、「映画ってこんなにパワーがあってファンがいるんだ」と驚きました。

その時、海外メディアにも取材してもらいましたが、非常に日本映画のファンが多くて、誇らしく思いました。おまけに今村監督の代わりに僕がパルム・ドールを持って帰ってきました。

こんな素晴らしい経験をさせてもらった映画祭に今年また参加して夢のような賞をいただき、授賞式の第一声で「僕は賞が大好きです」と言いました。

日本ではこの部分しか報道されていませんが、実はその前にプレゼンターの女優さんから「男の人って賞が大好きなのよね?」という言葉があったんです。

それを受けて僕はジョークのつもりで、「僕は賞が大好きです」と言ったんです。会場でもそんなには受けなかったんですけど、報道で見ると「こいつは本当に賞だけが好きな男か」というふうに思われるのが嫌だなと思って、きょうは皆さんにその説明をしようと思っていました(笑)。

授賞式で壇上に上がった時もそうですが、発表の瞬間に監督をはじめ、一緒に行ったスタッフたちがものすごく喜んでくれたのを感じてすごく僕自身感動したのを覚えています。

日本でも一緒にこの作品を作ったスタッフたちが喜んでくれるだろうと思うと、本当に僕は幸せだなと思いました。

1人の清掃員の淡々とした日々

役所さんが演じた「平山」という人物の日常を描いたドキュメンタリーのような今回の作品は、観た人に解釈の余地を残した映画になっているという。

ーー出演オファーを受けた時の印象と、出演を決めた理由は?

最初の話では、「東京トイレットプロジェクト」のトイレを舞台にした清掃員というキャラクターだけだったんですけど、この清掃員という役柄にすごく魅力を感じて、物語についてものすごくイメージが膨らんだ記憶があります。

それからヴィム・ヴェンダース監督にお願いしたいという話があったので、「こんなプレゼントはない」と思って、ぜひ参加したいと思いました。

――トイレ清掃員を演じるにあたり役作りの工夫は?

まずは、東京トイレットプロジェクトの清掃員の人に2日ぐらい掃除の仕方を教わりました。

それぞれ違う形のトイレで、やり方もちょっと違ってくるので、その都度掃除のやり方を教わりながら撮影に臨みました。

これはアート映画なんだと思いますが、いわゆるとっつきにくいアート映画ではなくて、人殺しもないし、血も出ないし、いじめもありません。

1人の清掃員の男を淡々と追って、細かい表現で人間を作り上げていくと、その中で自然とその時の社会とか物語が動く瞬間が表現されています。

映画を観た人に、解釈の余地を残したような作品、それぞれのお客さんがそれぞれの感じ方をしてくれる映画になっているような気がします。

共演した田中泯さんの役柄は、誰も見ようとしない、声も掛けないホームレスの男ですが、清掃員の平山にはいつも彼が見えていて、彼が何をしているのかを思う気持ちがあります。

平山は、そういう誰も見向きもしないような人が見えているという存在なのかなと思います。

ーー東京の片隅でのささやかな日常を描いたドキュメンタリーのような映画が評価された意義は?

どうして評価されたかは僕にはわかりませんが、清掃員の平山は、とにかく毎日仕事をして終わったら大衆浴場に行き、軽くお酒を飲みながら食事をして、好きな文庫本を読んで、そして非常に幸せな気分で眠りにつく男なんです。

東京の中で、お金があればなんでも手に入る世の中で、平山は財産というものはほとんど持っていませんが、こんなに毎日の暮らしに満足して眠りにつくというのが、とても美しい人間の生き方のように伝わるのではないでしょうか。

監督も僕も泯さんも、「平山のような生き方は羨ましいね」と現場でよく話をしていたので、そういう部分が伝わったのかなと思います。

「ウォシュレットがなく寂しかった」

トイレが舞台ということで、カンヌでもトイレが気になったようだ。

ーー公共トイレに対するイメージは映画で変わった?

東京トイレットプロジェクトという掃除プロジェクトがあることを正直知りませんでした。

そこで全部見て歩きました。

清掃員の人ともすれ違って仕事ぶりを見ていましたが、公衆トイレは汚れていくものですから、このプロジェクトは1日3回の清掃で、きれいな状態にしてあると聞きました。

プロジェクトを立ち上げた柳井康治さんの思いとしては、汚いトイレよりも“きれいなトイレ”に入った時に、「人の気持ちはどう動くのか」を試して、よりきれいにしようという気持ちが人々に芽生えることを望んでいるのではないかなと思い、本当に頭が下がる立派なプロジェクトだと感じました。

ーー日本の公衆トイレをどう思う?

海外の記者に「公衆トイレはどうですか? きれいですか?」と聞くと、「ものすごく汚い」と言うんですね。どこの国も汚いって。

日本はきれい好きだし、あらゆるものに神様が宿っていると言いますよね。台所にもトイレにも。そういう意味で、日本の公衆トイレがきれいだというのはとても良いイメージになると思います。

カンヌ行ってウォシュレットがないのは寂しかったですね(笑)。

ーー平山という役柄に近い部分はある?役所さんにとっての「パーフェクト・デイズ」とは?

平山は自分に近くはないです。今までたくさん演じてきましたけれども、自分に近いと思ったことは1つもないです。

共感できるところは、僕もカメラやオーディオ、洋服などを捨てられないタイプで、着ないのにとっておく癖があって、平山はカセットテープとかフィルムカメラとか、古いものばかりを使っているんです。

古いものを大切にする思いというのは、非常に僕は理解できる感じがしました。

僕にとっての「パーフェクト・デイズ」は、休みの日に一日中「何しようかなあ」と思って1日が終わる日がパーフェクトだと思います(笑)。

「賞に恥じないような俳優に」

主演男優賞を受賞後には、ホテルで嬉しいサプライズがあったという。

ーー今回の受賞は日本映画を世界に広めるための端緒になった?

カンヌで是枝(裕和)監督や二ノ宮(隆太郎)監督にお会いする機会があり、国際映画祭の中で日本の映画人と会うと誇らしい気持ちになりました。

ヴェンダース監督の作品は普通の日本映画ではないので、映画というのは商業的にも成功しなければいけないものですが、必ずしもそればかりを追いかけていると、日本映画は痩せていくような気がします。

そういう意味では、今回のヴェンダース監督の自由な発想ではじまり、興行的にどうしても成功させなければいけないという制約もなく、1つの作品を作り上げようという映画作りは、日本映画が成功に向かっていくとても良い例になるのかなと思います。

ーー26年前のパルム・ドールと今回の個人賞では重みは違う?

当時はカンヌ映画祭というものが、どれだけ映画人にとって憧れの場であるかというのを全く知らなくて、パルム・ドールがどれほど大きいものなのかも知らずに、授賞式にとにかく来てくれと言われて行って、監督の代わりにいただきました。

あの時の記憶はほとんど飛んでいますが、帰国して監督と記者会見した時に、今村監督の第一声が「できれば撮り直したいね」でした。

今村監督のように映画を商品ではなくて“作品”として捉えている監督がいます。

日本には才能ある監督がいっぱいいるので、そういった作品を撮りやすい環境が整うといいなと思います。

今回は、参加しただけの本当にご褒美だったんですが、現地でいろんなメディアの人に取材をしていただくと、作品自体の評判もとても良くて、中には「主演男優賞いけるんじゃないの」という人もいました。

それは、嫌な気はしないけど「これは信じちゃいけない」と思いながら授賞式に参加して、さすがに名前を呼ばれた時はびっくりしました。

ちょっと面白い話なんですけど、映画の中で○✕ゲームが出て来ますが、授賞式の後、ホテルのドアの下に、○✕ゲームの絵と「bravo」と書いてある紙が入っていました。

誰のいたずらだろうと思っていたら、授賞式で僕の名前を呼んだフランス人俳優が向かいの部屋から出てきて、「見たか?」と聞いてきたので彼だとわかりました。

嬉しいことがたくさんあって、賞を貰う度に、これもありきたりなんですが、「この賞に恥じないような俳優になりたい」と今回もさらに思いました。

「日本版CNC」設立への思い

日本映画の課題については、フランス映画産業を下支えする組織「CNC」(国立映画映像センター)の日本版の立ち上げに向け、「良い環境整備のために力になりたい」と話した。

ーー日本映画は韓国にも遅れをとっているが、何を改善するべき?

数年前から、日本の監督たちの有志の会が、フランスのCNCと韓国のKOFIC(韓国映画振興委員会)の日本版設立を目指して、日本映画連盟と会議をしながら先に進もうと頑張っています。

国内だけで終わってしまう映画ではなくて、世界レベルの映画を作ろうとすれば、企画開発とか次々に生まれてくる人材を育成しないと映画自体が豊かにならないし、個性的でもなくなる気がします。

人材育成や企画開発にはお金が必要です。どうやって捻出して行くかを日本映画界が、より良い環境が整うように頑張っているんだと思います。

そういう意味では、「日本版CNC設立を求める会(Action4Cinema)」の監督たちは、本業も忙しい中、時間を割いて頑張ってくれているので、我々俳優もスタッフも全員がよく理解して、一歩でも二歩でも前に進まなければいけない。

僕の時代ではもう実現するのは難しいかもしれないけど、これから映画界に夢を持って入ってくる才能ある若者達の為にも良い環境を整えたいので、僕自身も何か力になれることがあればいいなと思います。

ーー今回の制作方式は異例だと思うが。

こういう形での映画作りもあるといいなと思います。

日本には才能ある若い監督もベテラン監督もいて、そういう人たちが自由に思いのままに撮れる場があると監督も脚本家も力を発揮するんじゃないかなと思います。

ただ、この形がずっと続くかは僕にはわかりません。

監督も柳井さんも、文化としてこの映画を残そうという気持ちがあったんだと思いますが、それだけでは映画自体はなかなか広まりにくいので、ワクワクしたり、感動したりするものを作りたいと監督、脚本家は思ったんだと思います。

1つ1つの作品に命をかけて

今後の目標や役者としてのやりがいについても語った。

ーー今後の目標は?

67歳にもなり、これからそんなにたくさん作品に参加できることはないと思います。

体力も落ちていますが、自分にできる1つ1つの作品に命をかけて、大げさかもしれないですけど、自分のこれまでやってきた、これまで影響を与えてくれたたくさんの方たちのためにも、これからは1つ1つ大切にして、自分が尊敬する監督たちへの恩返しもしていきたいと思います。

日本映画の中には素晴らしい先輩たちがたくさんいるので、そういう時代に少しでも戻れるように映画界に貢献できたらなと思います。

ーー役者のやりがいは?

映画もテレビも演劇もビジネスや経済とすごく深い関わりのある仕事ですが、その中でも映画芸術や舞台芸術として残る作品があります。

そういうものに運良く参加できた場合は、小津安二郎さんや溝口健二さん、黒澤明さんの昔の映画を観ながら「この俳優さんいいな」「この映画いいな」と思ってもらえる可能性があるわけで、その時はもうその俳優たちは死んでこの世にはいないかもしれないけど、良い作品に出会ったならばその可能性があるわけで、喜びであり、モチベーションであり、やりがいである気がします。

やりがいは、飛び込んでみて自分で見つけるものだと思いますね。