100年以上の時を経て「藍染め」がよみがえった。かつて、なりわいとしていた長野県信濃町の旧家で、当時、使っていた型紙が大量に見つかり、忘れ去られていた文化を後世に残す取り組みがスタートした。藍染め体験会も開かれ好評だ。

150年~200年ほど前の「型紙」で

白い布を、黒い液体の入ったかめに沈め、1分ほどして上げると、布は深い緑色に。

これを池の水でゆすぐと、美しい模様がー。

先日、信濃町古海地区で開かれた藍染め体験会。

染めた布にはさまざまな柄が入っている。実は150年から200年ほど前の「型紙」を使って入れたものだ。

旧家で使っていた「型紙」大量発見

会場となった旧家の家主、北村秋敏さん(73・信濃町町議)。

北村秋敏さん:

富右衛門っていう名前で3代、(江戸時代)文化文政から明治の中ごろまで、約80年間、藍染めをやっていたと

北村家はかつて、藍染めをなりわいとしていた。

家の中を案内してもらうと、たくさんの「型紙」が―。

北村さんは県外で働いていたが20年程前、実家にUターン。土蔵を整理中、800枚以上もの「伊勢型紙」を見つけた。

「伊勢型紙」は、三重県鈴鹿市に伝わる国の伝統的工芸品。柄や文様を入れるのに使われ、江戸時代、行商が全国各地で売り歩いていた。

北村秋敏さん:

非常にびっくりしました。「清水屋」っていう屋号と、染め物をやっていたことは聞いていましたが

学芸員の協力で詳しく調べると北村さんの先祖は、明治期にかけて多くの人を雇って藍の糸や反物などを作り、善光寺界隈や飯山で売っていたことがわかった。

藍染めをやめた後も型紙だけは土蔵に残されていた。

精巧で美しいデザイン

北村秋敏さん:

日本の美的センス、職人技の素晴らしさというのがうかがえると思います

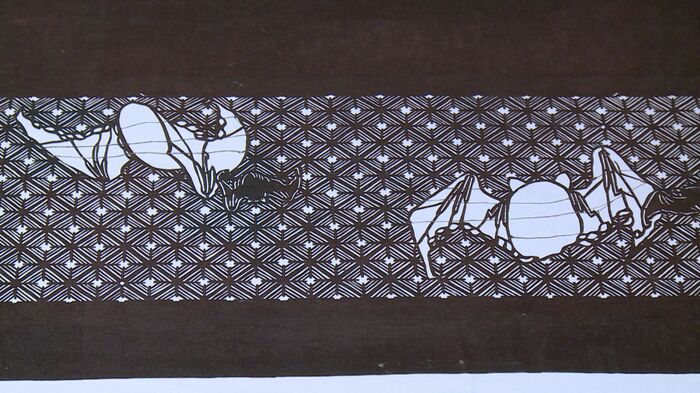

背景にしま文様がある縞彫(しまぼり)。しまとジグザグの直線が合わさる中、丸みのある梅がアクセントになっている。

伝統的な「麻の葉文様」は、小さな穴をつなげる「錐彫(きりぼり)」という方法が用いられている。

北村さんのお気に入りは、遊び心がある「こうもり」の柄。縁起物ということで、何種類も見つかった。

染織作家が「藍染め」の復活を提案

実際に型紙を使って染めた布で、手提げを作ってみた。

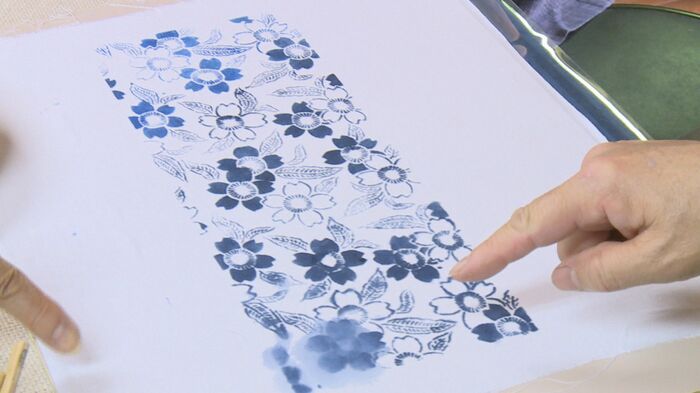

「型摺染(かたすりぞめ)」という方法で柄の部分を染めると藍色の模様が出る。

一方、柄の部分に「のり」を塗り、それ以外を染めてからのりを落とす「糊型染(のりかたぞめ)」では白抜きの柄が表れる。

型紙は今も「現役」。

美しい模様が出た。

町内に住む染織作家の山縣民子さん。型紙の存在を知り、北村さんに藍染めの復活を提案した。

染織作家・山縣民子さん:

こんな山の中で「藍染め」なんて。伊勢型紙が素晴らしくて、みんなに見てもらいたいというのが一番

こうして3年前、藍染めを文化として残そうと「古海藍(ふるみあい)プロジェクト」が立ち上げられた。

藍染め体験会が好評

北村さんは型紙が見つかった土蔵を改修して1階を体験会の会場に、2階をギャラリーにした。

この日の体験会には古海地区やお隣・新潟県の妙高市の住民が参加。

まず型紙に藍の染料や「のり」をつけていった。

型を外すと、美しい柄がー。

古海藍プロジェクト(染織作家)・山縣民子さん:

模様も今でも通じるし、楽しいデザインがいっぱいあって、昔の職人さんはすごいなって

100年以上の時を経てよみがえる

藍の染料は北村さんの手作り。実は3年前から藍の栽培にも取り組んでいる。

古海藍プロジェクト・北村秋敏さん:

これが藍の苗ですね。朝晩寒かったので発育が遅れています

今年(2023年)も4月、種まきをし、このほど苗を植えた。刈り取りは8月の予定だ。

染料にするには藍の葉を乾燥させたあと、水を加えて発酵させるなどしてまず染料のもと「すくも」を作る。

これにお湯と灰を混ぜ温度30度・弱アルカリ性に保って10日ほどすると染料が完成する。

北村さんの手は、もはや藍染め職人だ。

古海藍プロジェクト・北村秋敏さん:

これで(手に付いた色で)染め具合がわかって、今回の藍だてのかめはいい感じかなと。職人になりつつあります

北村さん手作りの染料で、いよいよ藍染めに挑戦。

1回1分ほど浸してから空気に触れさせる。何回浸したかで染め上がりの濃さが変わる。

浸し終えたら庭にある池へ。

こうした池があるのも昔の名残りだ。

ゆすぐと、布は美しい藍色に染まり、さまざまな柄が浮かび上がった。

自分だけの1枚。プリントにはない味わいがある。

忘れ去られていた藍染めの文化。

100年以上の時を経て、よみがえった。

古海藍プロジェクト・北村秋敏さん:

きっと祖先も喜んでくれると思います。少子高齢化で、なかなか元気のない村になっていくんですけど、活性化になる手掛かりになれればいいかなと思います

(長野放送)