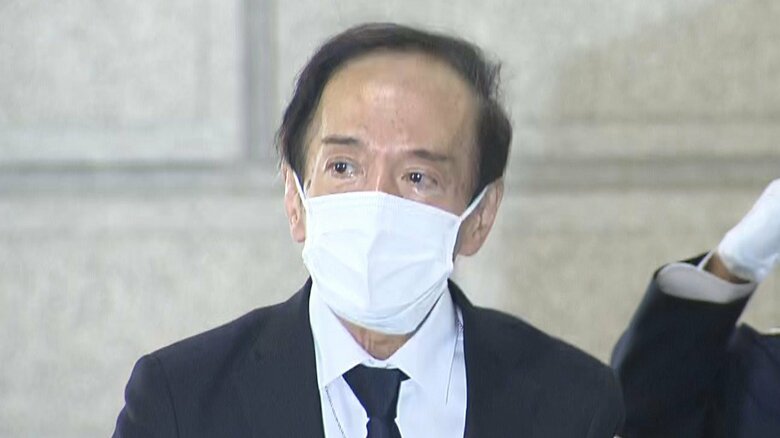

10年にわたって「異次元緩和」を推進してきた日銀の黒田総裁が退任し、植田新総裁の任期がスタートした。

黒田氏のもとで、日銀は大量の国債を買い上げ、金利を低く抑える大規模緩和を続けてきたが、2%の持続的な物価上昇目標は未達のままだ。

10年の異次元緩和 光と影

黒田氏は、政府・日銀が「2%の物価目標の早期実現」をうたった共同声明を発表した直後に着任した。

日本経済がデフレから抜け出せないなか、2013年4月、「黒田バズーカ」と呼ばれる大規模な金融緩和を掲げ、「2%目標」の達成を「2年程度」で実現すると表明して、国債などの買い入れを拡大し、市場に供給するお金の量を「2倍」に増やす「2」並びの政策をスタートさせた。

こうして、アベノミクスの「3本の矢」のひとつとして打ち出された「異次元緩和」は、当時進んでいた円高の修正に効果を見せ、輸出産業を中心とした大企業製造業などの経営環境は大きく改善し、株高を演出した。

日銀の金融政策がけん引するアベノミクスでは、恩恵が大企業から中小企業へ、富裕層から中低所得層の家計へと広がっていく姿が想定され、成長戦略により企業の生産性が向上し、賃金上昇が行き渡って、景気が上向いていく将来像が目指されていた。

しかし、構造改革は足踏みし、企業による人への投資の歩みも十分には進まなかった。物価の影響を考慮した実質賃金は、11か月連続でマイナスに沈んでいて、賃金上昇が物価高に追い付かない状況が続く。国の経済の実力を示す潜在成長率は、10年間で、0.9%から0.3%まで下がった。

2年程度の短期決戦を目論んでいた異次元緩和が10年に及んだことで、副作用のデメリットも目立ってきた。

利上げを続けるアメリカなどとの金利差により円安が加速し、輸入品価格の押し上げに拍車がかかった。海外ファンドなどの債券売りへの防戦を強いられるなか、国債の無制限の買い入れを続け、長期金利を強制的に抑え込んだことで、市場機能や金利構造にゆがみが生まれた。

国の財政規律も緩みが指摘されている。新型コロナ禍への対応で巨額の財政支出が続き、国債発行が膨張するなか、2022年末時点で日銀が国債を保有する割合は52%と、過去最大となった。政府の借金である国債の半分以上を、日銀が保有する異例の事態が続いている。

植田体制で金融政策の「正常化」は

新たに総裁に就任した植田氏は、2%の物価目標を道半ばで引き継ぐことになった。退任会見で、黒田氏は「賃金は上がりやすい状況になりつつある」として、「先行きにさまざまな不確実性はあるが、賃金の上昇を伴う形で、物価目標を持続的・安定的に実現することを期待している」と述べた。バトンを渡された植田氏が、ゆがみが顕著になってきた緩和路線をめぐり金融政策をどう運営していくかに視線が集まる。

植田新総裁は、自身の任務は「魔法のような特別な金融緩和を考えて実行することではない」としたうえで、「積年の課題だった物価安定の達成というミッションの総仕上げを行う」任期にしたいとの考えを示している。

今年の春闘では、自動車などの大企業を中心に満額回答が相次ぎ、連合傘下の労働組合の賃上げ率は、3日時点の集計で3.7%となっていて、最終集計段階で3%台となれば29年ぶりの高水準だ。

植田氏は、賃上げが中小企業を含めてどこまで波及するのか、持続的な動きになるのかを見極めながら、2%の物価安定目標の実現を目指すことになる。

金融緩和路線を継承するとしている植田氏だが、緩和策からの「出口」への課題に向き合わざるを得ないとの見方は強い。これまでの政策の効果と副作用について検証を行うのかどうか、方向性を修正し、緩和の手じまいの模索へと踏み出すのかどうか、それらが行われる場合いつになるのかが、今後の大きな焦点だ。

植田氏は、きょう夕方、岸田総理と面会して意見交換する予定だが、松野官房長官は、午前の会見で、「日銀には引き続き、政府との連携のもと、経済物価、金融情勢を踏まえつつ、適切な金融政策運営を行われることを期待している」と述べた。

賃上げの広がりを伴って物価が緩やかに安定して上がっていく好循環の姿を実現できるのか、新たなかじ取りを担う5年間が始まった。

(執筆:フジテレビ解説副委員長 智田裕一)