2021年度の男性が育児休業を取得した割合は13.97%。国は2025年度の男性の育休取得率30%を目標としている。育児や家事の多くを女性が担っている現状があるなか、国の制度や会社の仕組みづくりはもちろん、父親となる男性自身が当事者意識を持つことが大事だと言えそうだ。

2人目の子供の出生を機にパパ育休

南條智則さん、39歳。妻・望恵さんと1歳の長女・光凛ちゃん、そして2022年11月に生まれた長男・晴紀くんの4人家族だ。

南條さんは、有給休暇などを組み合わせ、1カ月間の育休を取得している。

南條 智則 さん:

男性も育児って初めてやることだから不安もあって、2人で協力してやれたら不安も多少和らぐかなと

午前8時半過ぎ。

南条さんが向かった先は光凛ちゃんの通う保育施設。公務員の南條さんは普段、7時過ぎには出勤するが、育休中は保育施設への送迎も担当している。

帰宅して取り掛かったのは風呂掃除。中腰になったりしゃがんだり、掃除や洗濯は意外と体に負担がかかるが、普段から積極的に行っているという。

妻・望恵さん:

私の育児の負担をなるべく減らそうとしてくれるのはすごく感じます。夜もキッチンが散らかっていると、「キッチンリセット」と言ってきれいにしてくれます。家事は多めにやってくれる旦那さんだと思います

パパ育休で増えた“家族時間”

職場でも育休を取っている男性は少ないため、漠然とした不安はあったという南條さん。

しかし育休を取得したことで、 子供たちとゆっくり過ごし、子育てについて夫婦で話しあう時間もできたという。

1日に必要な家事がどの程度あるのか、改めて知り、家事の分担を見直すきっかけにもなったそうだ。

南條 智則 さん:

仕事のある日は、朝仕事へ行って、帰ってきて、お風呂入れて寝かす、みたいな生活なので、ゆっくり話したり子供と過ごしたりという時間が確保できないのでいい機会かなと。家事育児を2人で何とか回せるように、どっちかがどっちを担当とかではなくて一緒にやっていきたい

目標の“30%”へ政府も法改正で促進

厚生労働省によると、男性の育休取得率は2021年度、13.97%。過去最高となったが、2025年度までに30%という政府の目標からはかけ離れている。

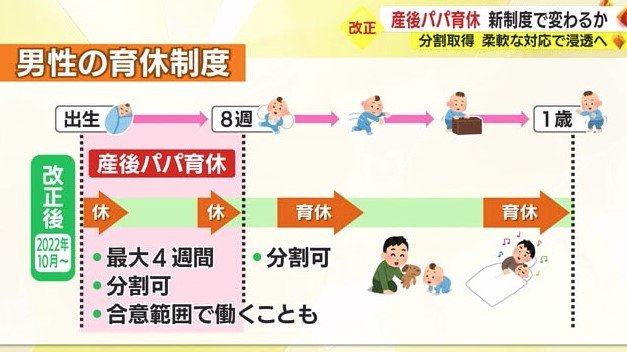

男性が育休をより取得しやすくなるよう国は、2022年10月、新たに「産後パパ育休」という制度を設置した。

子供が生まれた後、8週間以内に4週間まで育休を取得することができ、2回に分割することも可能だ。どうしても仕事がある日は、休業中でも労使協定で合意した範囲内で働くことができる。

また、これまでの育休も2回に分割してとれるようになった。

こうした制度改正を前に、男性の育児参加へ動き出した企業もある。

仕事も育児も大切に

沼津市に本社がある建設会社・スエヒロ工業。2022年9月、東京支社に勤務する男性社員が11日間の育休を取得した。社長の櫻井さんは、社員からの申し出を受け、「育休を取れる仕組みづくり」に乗り出したという。

スエヒロ工業・櫻井 弘紀 社長:

他の男性社員が育休を取りやすくできるような根本的な仕組みを作っていかなければと感じました。ほかの社員の業務を含めて業務の棚卸をやらせてもらいました

従業員は本社や支店など、4カ所合わせて26人。担当している仕事を整理し、顧客や同僚に丁寧に説明と引き継ぎを行ったという。

育児休業を取得した土屋慧さんは「一言でいうとありがたかった。妻を一人にさせていたら、産後ストレスもあったと思うので、そのフォローが少しはできたので、すごくよかった時間です」と、育児休暇を取得した良さを実感していた。

スエヒロ工業・櫻井 弘紀 社長:

家族の支えがあって自分が頑張れると思うので、プライベートも仕事もどちらも大切にできる会社にしていきたい

今後も社員が働きやすいよう、柔軟に職場環境を整えていく方針だ。

“異次元の対策”と必要な当事者意識

2022年度の出生数が80万人を下回る見通しとなり、国は「異次元の少子化対策」を打ち出した。

4月にはこども家庭庁を発足させ、本格的に政策の取りまとめを行う方針だ。

スエヒロ工業の櫻井社長は、空いている会議室の一角にキッズスペースを設置。従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい環境を整えることが、従業員の家族を支える企業としての役割だと語る。

当事者の意識も重要だ。

働く女性が増えている現代社会、「家事や育児は女性が負う」という古い価値観ではなく、男性自身も当事者意識をもって、家庭と向き合うことが「子供を産み、育てやすい社会」につながるはずだ。

(テレビ静岡)