明らかなうつ病ではなくても、「イライラ、憂うつ、不安、不眠などの不調を訴える人が増えています」と言うのは、小林弘幸・順天堂大学医学部教授だ。

自律神経研究の第一人者である小林医師は、モデル・加治ひとみさんとの共著『かぢ習慣 自律神経と腸活で「なりたい自分」に』(扶桑社)の中で、「心の不調には、体を整えるのが近道だ」と力説する。

その理由は、メンタル不調を訴える人に聞くと、不規則な生活や不健康な食生活によって「自律神経が乱れている」人が多いからだという。

なぜ、自律神経が乱れると体だけでなく心も不調になるのか?自律神経を整えるには、まず何から始めたらいいのか?

一部抜粋・再編集して紹介する。

心を自分で変えるのは難しいが、体は誰でも整えられる

自律神経の観点からいうと、メンタルの不調も体から整えるのが近道です。

心や気持ちといった漠然としたものを「変えよう」として変えることは難しくて、なかなか変化を感じることはできません。また、そもそも体の調子が良くないと、心がついてきません。

その点、体は自分の意思で、整えることができます。体が整う習慣を続けているうちに、ネガティブなことを考えなくなったという実例はよくあります。

たとえば「私なんかダメだ…」と悩むより、ちゃんと朝起きてちゃんと食べる習慣をつけるほうが近道なのです。

コロナ以降、テレワークで生活時間が毎日バラバラ、日光を浴びなくなった、ジャンクフード続きで便秘ぎみ…などの変化はありませんか?

いずれも自律神経の乱れにつながり、それがメンタル不調を引き起こしている可能性があります。

自律神経は、全身を自動運転するしくみ

自律神経の乱れは、心身のあらゆる不調の原因になります。一体なぜなのか?

呼吸や血液の流れ、内臓の働きなどは、一つひとつ脳が命令をしているわけではありません。あなたが生きるための機能は「自動運転」されています。人間の体は本当によくできていると感心するのですが、これをつかさどっているのが「自律神経」です。

自律神経は体のすみずみまで張りめぐらされた細い神経網で、呼吸や脈拍、血管(心臓)など、ほとんどすべての内臓器官をコントロールしています。

自律神経がうまく働いていると、血流が良くなって、腸をはじめ内臓の動きが活発になります。全身に質のいい血液が行き渡って、脳の動きも冴え、気分も明るくなって、元気に活動することができます。

逆に、自律神経が乱れると、血管が収縮して血液の流れが悪くなり、脳や内臓がうまく働かなくなります。その結果、心や体にいろいろな不調が起きてしまうのです。車にたとえるなら、自動運転のシステムが壊れていて、あちこちが故障してしまうようなものですね。

頭痛や息切れ、めまいや肩こり、便秘、肌荒れ、疲労感や倦怠感、冷えや手足のしびれといった体のトラブルから、不安や不眠、イライラ、集中できない、といったメンタル不調まで、その症状はいろいろ。

「年のせい」「体質だから」と諦めていたしんどさの原因は、自律神経の乱れにあるかもしれません。

アクティブモードの交感神経、省エネモードの副交感神経

自律神経はアクティブな状態で高まる「交感神経」と、リラックスした状態で高まる「副交感神経」の2つから成り立っています。

交感神経は、車でいうとアクセルのようなもの。交感神経が高まると血管は収縮して、血流が停滞します。血圧が上がって、心拍数が増え、気管支も広がって酸素をたくさん取り込もうとします。

体がエネルギーを発散するコンディションになる一方で、胃腸の消化活動はセーブされます。

副交感神経が高まっているときは、ブレーキがかかった省エネモード。

心拍数が減って、血圧も下がります。食べたものを消化吸収して、エネルギーをたくわえながら、不要なものは排出し、細胞がメンテナンスされます。

交感神経と副交感神経のバランスは、1日の時間帯によって変化しています。

朝、目覚めると交感神経が優位に働き始めて、日中のアクティブな体になります。そして、夕方を過ぎると副交感神経が高まっていき、眠っている間は省エネモードになります。

アクセルを踏むべきときにしっかりと踏み込めて、元気に活動できる。

休むときはちゃんとブレーキをかけて、体をメンテナンスすることができる。対照的な働きをする交感神経と副交感神経がバランスよく働くことで、心も体も健康をキープすることができるのです。

次の記事では、自律神経が乱れるとどんな変化があるのか。もし自律神経が乱れてしまったら、どう整えればいいのかを解説します。

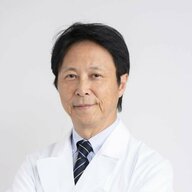

小林弘幸

順天堂大学医学部教授

1960年埼玉県生まれ。順天堂大学大学院医学研究科修了後、ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属医学研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学小児外科講師・助教授を歴任。自律神経研究の第一人者としてプロスポーツ選手、アスリート、文化人へのコンディショニング、パフォーマンス向上指導に携わる。著書多数