文部科学省の調査によると、2020年度の全国の小中学校における不登校の児童生徒は約19万6000人にのぼるという。

こうした中、不登校の生徒の数を3分の1に減らしたり、遅刻早退を7割改善させたシステムがある。それが「YOSS(ヨース)」と呼ばれるシステムで、潜在的に支援が必要な子どもや家庭への適切な支援を目的に、大阪公立大学の山野則子教授らが2018年に開発したものだ。

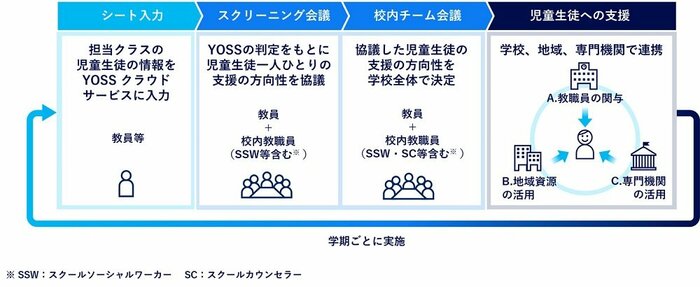

「YOSS」では、児童生徒一人ひとりの欠席日数、身だしなみ、家庭環境などの40項目を教員が点数式で入力。そこから、AIが支援を必要とする児童生徒を抽出し、自動判定された支援の方向性を提案し、適切な支援につなげていくものだ。

客観的なデータに基づいて支援を決定することができるため、早期発見・支援につながるという。すでに33自治体211校で導入されており、不登校の児童生徒数が3分の1に減少、遅刻早退などが7割改善した自治体もあったという。

また、12月1日からは大阪公立大とパナソニックコネクト株式会社が「YOSS」の機能をクラウド上にシステム構築した「YOSS クラウドサービス」を、全国の小中学校や高校などの教育現場に向けての提供を開始した。

クラウド化することで、教員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーらと情報共有が容易になり、客観的なデータに基づいてチームで議論することで、教員が一人で抱え込むことを防止できるという。

通常、子どもはその状況に声をあげられない

すでに4年前からこうしたシステムが使われていたようだが、実際、どれくらいの成果があったのか?また、利用した先生たちの感想はどうか? 「YOSS クラウドサービス」の開発者の一人でもある、大阪公立大学現代システム科学研究科の山野則子教授に詳しく話を聞いた。

――子どものSOSで多いのは、やはり“いじめ”や“虐待”?

「いじめ」や「虐待」など、子どもからSOSが発信される場合もありますが、通常、子どもはその状況に声をあげられない、という現状があります。その声を教員が拾い上げていく、というところにスクリーニングの意義があると考えています。

※スクリーニングとは、「子どもの最善の利益のために、すべての子どもを対象として、問題の未然防止のために、データに基づいて、潜在的に支援の必要な子どもや家庭を適切な支援につなぐための迅速な識別」。つまり「1人で単に子どもの実態をチェックすることではなく、チェックしたデータに基づき複数人による議論から実行可能な暫定的な方向性を決定すること」

――40項目の中身をもう少し詳しく教えて。

項目については、特許申請中であり、詳細はお答えいたしかねます。大きなカテゴリーとしては、「学校適応・問題行動」「学習」「家庭状況」「発達」「健康」「経済」「福祉」「地域からの情報」「調査」から構成されております。

――変化に気付くには、先生はどのくらいの頻度で入力が必要?

入力は、学期に一度、3回程度の実施を推奨しております。入力後は専門職も交え、スクリーニング会議等を行い支援の方向性を決定しますが、そのサイクルを回していくことで子どもたちの変化を検証します。

――具体的にどのような支援の方向性が提案される?

大きな方向性として、〈1〉「校内の教職員で関与」〈2〉「地域資源の活用」〈3〉「専門機関の活用」の3つの内容が打ち出されます。さらに詳細の案もシートには盛り込まれています。

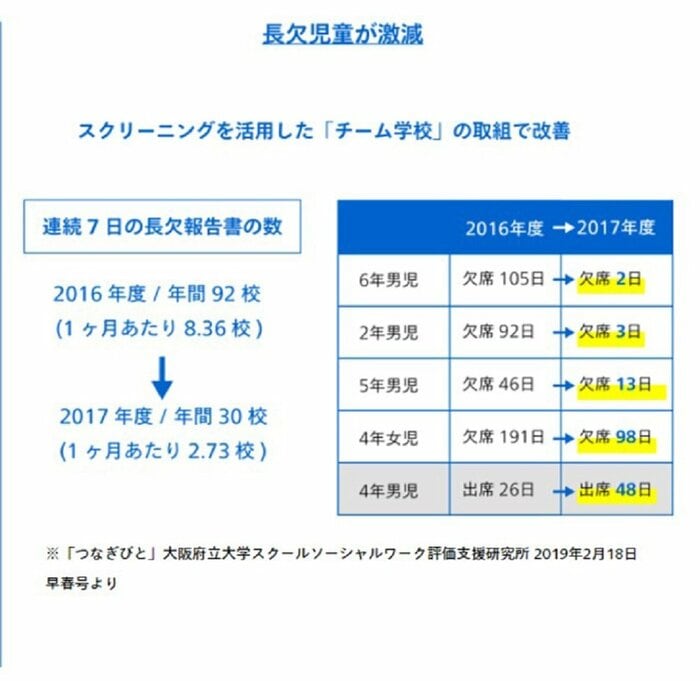

「長欠児童が減少した」という成果も

――先生たちにはどんなメリットがある?

入力されたデータをもとに、スクリーニング会議等が開催され、組織として支援の方向性が決定されます。担任の先生が一人で抱え込んで対応しなければならない、という負担感が軽減されます。

――すでに33自治体で導入されているとのことだが、どんな成果があった?

スクリーニングを活用することで、学校組織として「チーム学校」の取り組みが行われ、長欠児童が減少した、という成果などがあがってきています。また、教員の中で地域資源の活用についての理解が深まり、支援方法として校内支援以外の視点を獲得することができたなどがあり、実際の活用に広がったなどがあります。

――導入した学校の先生たちからは、どんな声が届いている?

様々な声をお届けしていただいていますが、「普段は大きな問題もなく見過ごしてしまいがちだった子どものしんどさに気づくことができた」など、早期発見、早期対応につながる声をたくさんいただいております。

潜在的に支援が必要な子どもを担任の先生の力だけで、早期発見するのは非常に難しいことだろう。こうしたシステムを活用し、問題を抱える児童生徒を発見することで、少しでも早い支援につなげてほしい。