防災の日の9月1日、秋篠宮ご夫妻は東京・墨田区の東京都慰霊堂で執り行われた「関東大震災並びに都内戦災遭難者 秋季慰霊大法要」に参列されました。

秋季慰霊大法要に参列された秋篠宮ご夫妻

大正12年(1923年)に起きた関東大震災から99年。慰霊堂には、震災の犠牲者およそ5万8000人の遺骨が納められています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020年、2021年は人数を制限して行われましたが、皇族の参列はなく、今回も規模は縮小されたものの、3年ぶりに皇族が参列されました。

祭壇の前に進んだ秋篠宮ご夫妻はお一人ずつゆっくりとご焼香。約30人の出席者と共に犠牲者を追悼されました。

昭和天皇、関東大震災発生当時の対応

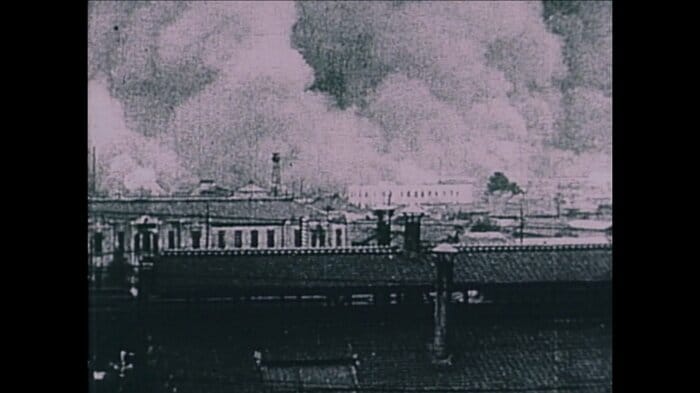

大正12年(1923年)9月1日、午前11時58分。神奈川県相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震が発生。のちに「関東大震災」と呼ばれるようになります。

この地震により、建物の倒壊や大規模な火災が起き、東京にある家屋の6割が失われ、死者・行方不明者は推定10万人を超えました。

療養中の大正天皇に代わり、震災に即座に対応したのが、大正10年(1921年)から摂政に就任していた、皇太子時代の昭和天皇でした。発生直後から被災地に赴き、自ら被害状況の視察を行った当時22歳の昭和天皇。

上野公園の高台から、焼け野原になった街を見て東京府知事や内務大臣などから、被害状況について説明を受けました。

昭和天皇は、皇居(宮城)前広場をはじめ、当時、宮内省の管轄だった芝離宮、新宿御苑、上野公園などを被災者救済のために開放します。

そして、復興資金として1000万円、現在の価値で50億円を超える金額を政府に寄付しました。

また、御料地の林で伐採した木材を公共施設の復旧に役立てるよう寄贈しています。

都内視察で甚大な被害を目の当たりにした昭和天皇。この年11月下旬に予定していた香淳皇后との結婚の延期を決めました。

貞明皇后の対応と活動

また、大正天皇の后、貞明皇后も、滞在先の日光から帰京し、被災地を視察。病院や救護施設、乳児院にたびたび足を運び、被災者をお見舞いしました。

子供や女性を案じた貞明皇后の意向を受け、宮内省は、被災地を巡回して無料で診療する医師団・巡回救療班を編成。小児科・産婦人科を中心に9つの班に分かれ、半年間、各地をまわりました。

この時代、皇后や皇太子の立場で直接被災地を回るのは極めて異例のことでした。

戦後も被災地に足を運んだ昭和天皇。その被災者への思いは、上皇ご夫妻、そして天皇皇后両陛下へと受け継がれています。

(「皇室ご一家」9月4日放送)