全国の高校生たちが考えて作った和菓子の頂点を決める大会「全国和菓子甲子園」。この大会に、広島県で初めて決勝に進出した高校生たちに密着した。

地産地消にこだわった「○○大福」で勝負

13回を迎える「全国和菓子甲子園」に、広島県の高校が初めて決勝戦に進出した。広島市安佐北区にある県立高陽東高校。

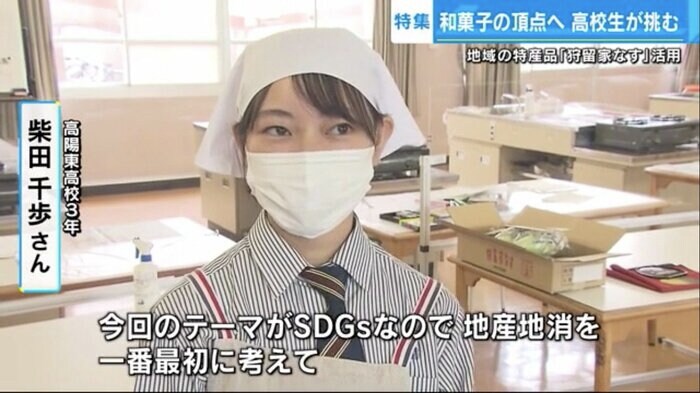

出場するのは、3年生の柴田千歩さんと山本実央さん。大会を数日後に控えた8月のある日、2人は学校で練習に取り組んでいた。

作るのは「大福」。シンプルなだけに、はっきり評価される和菓子だ。作り方や手順を確認しながら、練習を繰り返す。

決勝戦は、1時間45分の制限時間内に10個の大福を作らなければならない。作った和菓子を審査員が試食して審査する。和菓子は生もの。出来上がりから試食までの時間も計算しながら作っていく。

山本実央さん:

水分量や砂糖などの配合を変えながら、10回くらい試作を重ねました

彼女たちが考えたのは、ただの大福ではない。大福に入れる材料を切る柴田さん。これは、何…?

いちご大福ならぬ「なす大福」だ。

柴田千歩さん:

今回のテーマがSDGsなので、地産地消を最初に考えました。”なす”の大福なんて聞いたことがありませんが、祖母が地元で作っている「狩留家(かるが)なす」を使用しようと思いました

特産の「狩留家なす」 青リンゴのような甘さ

高陽東高校がある広島市安佐北区の特産「狩留家なす」。以前は「白なす」と呼ばれ、少数の農家が栽培していた。現在では地元のNPO法人が「狩留家なす」というブランドで栽培している。

NPO狩留家・黒川章男 理事長:

狩留家なすは、7月から8月ごろが旬です

(Q.生で食べたら青リンゴの味って本当ですか?)

NPO狩留家・黒川章男 理事長:

本当かどうか、自分で確かめていただくのが一番だと思います

矢野記者:

えっ、“なす”ですよね…確かに青リンゴの味だ

地元で狩留家なすを生産している黒川さん。実は、高陽東高校とは深い縁がある。妻の俊子さんが以前、高陽東高校で生物を教えていた。現在の校長先生とは当時の同僚だという。

黒川俊子さん:

校長の高村聖悟先生とは研究室で一緒に仕事をしていました。夜遅くまで仕事をする熱心な先生でした

NPO狩留家・黒川章男 理事長:

こういう地域内のつながりが一番大切ですよね

ふるさとの味をスイーツに…地元の応援と期待に応えたい

なす大福を試作する柴田さんと山本さんへ、黒川さんから旬の狩留家なすが提供された。狩留家なすを甘く煮詰めてコンポートに仕上げる。これこそが2人の大福のカギをにぎる地産地消、ふるさとの味だ。柴田さんは「狩留家なすは食感がトロトロしていて、スイーツにも合うなすですね」と話す。

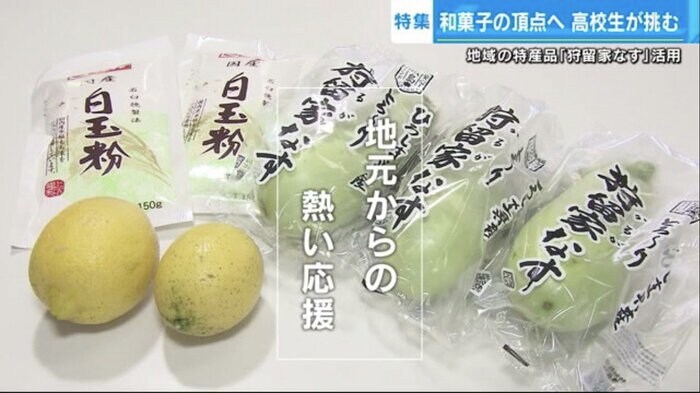

なす以外にも、県内の企業や生産者から応援の食材が送られてきた。求肥の原料となる白玉粉などは製粉メーカーから、香り付けのレモンは瀬戸田のレモン農家から届いたもの。夏の時期、黄色く色付いたレモンは貴重だ。

広島県勢初の決勝戦出場を応援したい…地元の思いが彼女たちの背中を押す。

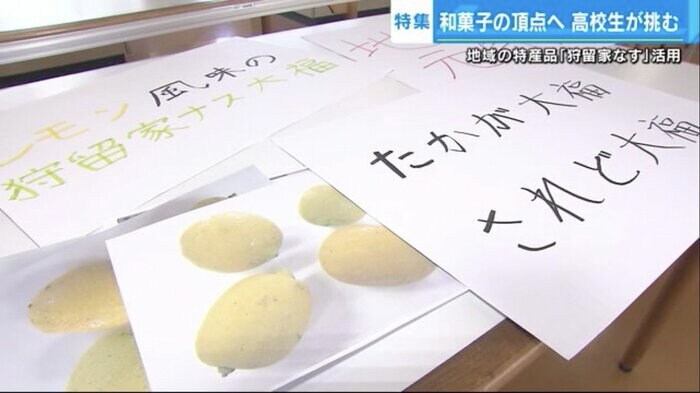

決勝戦の審査には、調理の他に3分間のプレゼンがある。取材した日、プレゼンの準備はまだ途中段階。書きかけのプレゼン用紙にあふれる彼女たちの思い…それはふるさとの応援への感謝だ。

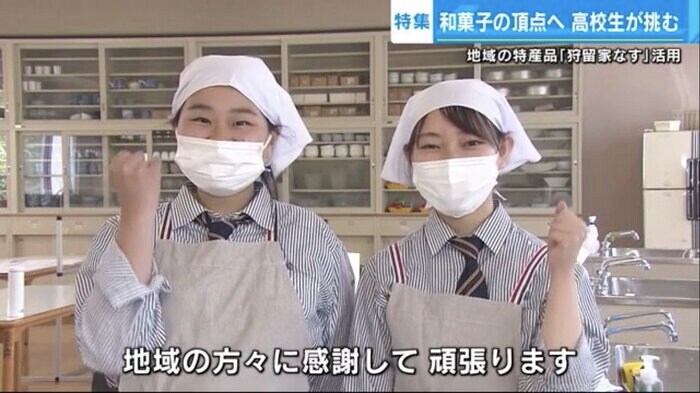

地元の期待を背負った山本さんと柴田さんは「地元の特産品を使った私たち自慢の大福です。地域の方々に感謝して頑張ります」と意気込みを語った。

全国和菓子甲子園の決勝は8月26日に大阪市内で行われ、地方予選を勝ち抜いた12校が頂点を目指して競い合った。

(テレビ新広島)