今年の夏はとりわけ厳しい気候が続く。気候の変化はめまぐるしく、体に負担がかかってすっかり夏バテしてしまった人もいるだろう。

夏バテに対して「焼肉を食べてスタミナをつけよう」「うなぎで精をつけよう」など、食事にまつわる言説を耳にしたことがある人は多いはずだ。これらは正しいのか?

そもそも夏バテに効く食事とはどのようなものか。東京慈恵会医科大学附属病院栄養部の赤石定典さんに話を聞いた。

夏バテはなぜ起こる?

夏に感じる体のだるさを私たちは「夏バテ」と呼ぶ。これはなぜ引き起こされるのか。赤石さんによると「夏バテには、大きくわけて次の3つのケースがあります」という。

1つ目は、自律神経が乱れて体にだるさを覚えるケース。

「季節の変わり目や、クーラーの効いた部屋と暑い外との温度変化に体がついていけず、自律神経が乱れるパターンです」

猛暑日の翌日に雨が降って、最高気温が10度ほど下がるなど、最近の変化の激しい気候も、まさに自律神経を乱す原因だという。

2つ目は「熱中症による脱水症状」。これに関してはご存知の通り、こまめな水分補給や適切なエアコンの使用が肝要になる。猛暑日に炎天下を長時間出歩かないなど、自衛することが大切だ。

3つ目は「胃が疲れて、食欲不振になる」ケース。

「理由は暑さで汗をかくこと。皮膚から大量の汗をかくと、体の中の水分が奪われます。その時、胃の中の水分も奪われるのです。これによって胃の働きが弱まり、胃酸が正常に分泌されにくくなる。また、冷たい飲み物や食べ物ばかりを口にしても身体が冷えてしまいます。これらが食欲不振の原因になります」

大前提として「ちゃんと」食べる

3つのうちどの理由であっても、夏バテを予防するために大切なのは「3食ちゃんと食べること」だと赤石さんは強調する。

「暑いから、食欲がないからといって、食事を抜いてはいけません。普段から1日2食しか食べない方なら2食でもいい。もちろん、3食のほうが必要な栄養素を摂取しやすいのですが、とにかく『ちゃんと普段通り食べる』ことが夏バテ防止の大前提です」

「ちゃんと」という言葉を具体的に表現すると「ごはんやパンなど糖質の『主食』があって、肉や魚、大豆などの『タンパク質』があって、『ビタミン』『ミネラル』を摂れる野菜がある。このトライアングルです」と赤石さん。

「忙しい平日のランチは『コンビニのおにぎり2個とお茶でいいや』という人は多いでしょう。しかし、それでは栄養的に糖質に偏ってしまいます。おにぎりの具材だけではタンパク質はほとんど足りていない。

例えば、お茶を牛乳や豆乳に変えてあげるだけでもタンパク質が摂取できます。他にもコンビニに並ぶゆで卵やサラダチキン、サラダなどをプラスしてもらえるといいのではないでしょうか」

食事の選択をほんの少し工夫するだけで、栄養の偏りを大きく改善できるのだ。

豚肉を食べて糖質をエネルギーに変える

とりわけ夏の食事は、栄養の偏りが問題になりやすい。

前述の通り夏バテで食欲が減退しやすい上、暑さでキッチンに立つのも億劫になり、冷たいそうめんやうどんなど喉越しがよく調理も簡単な麺類を選びがちだ。アイスやかき氷につい手が伸びる、という人もいるだろう。

「しかしそれでは糖質に偏った食事になり、疲れやすい体になってしまうのです」と赤石さんは指摘する。糖質は体を動かすエネルギー源として重要な栄養素だが、摂り過ぎれば体にたまる一方だ。

特に炎天下で外を出歩く機会も減り、冷房の効いた部屋で動かず過ごすことが多くなれば、より体内の糖質は使われにくい。

そこで意識したいのが「糖質をエネルギーに変える時に必要な栄養素、ビタミンB1を摂ること」だという。これが不足するとエネルギーへの変換効率が悪くなってしまう。

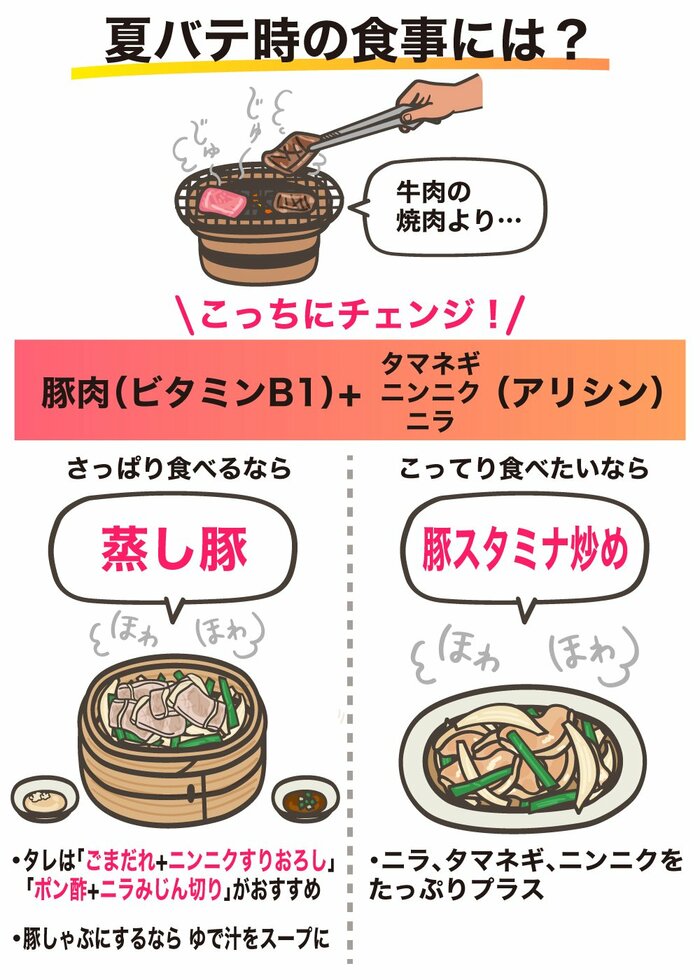

「おすすめの食材は豚肉です。豚肉はビタミンB1の含有量が非常に多く、その量は牛肉の約10倍と言われています」

豚肉をゆでたら「ゆで汁」も活用して

夏に豚肉を食べるとなると、豚肉をゆでてのせる「冷しゃぶサラダ」をイメージする人もいるだろう。

しかし「冷しゃぶがダメだとは言いませんが、ちょっと『もったいない』のです」と赤石さんは語る。

「ビタミンB1には『水溶性』という特徴があります。つまり豚しゃぶを作ると、ゆで汁にビタミンB1が溶け出してしまう。半分程度は溶け出すと考えてもらえばいいでしょう。ただ、ゆで汁にニンニクやニラやタマネギ、ネギなどを入れてスープにして食べれば、余すところなく摂取できます」

ニンニクやタマネギ、ニラ、ネギなどに含まれる「アリシン」という成分はビタミンB1の吸収をより高めてくれるため、ぜひ一緒に摂りたい食材だという。

「そうした意味で、豚肉にニラやタマネギ、ニンニクなどを加えて炒めた『スタミナ定食』は夏バテにぴったりのメニューだといえるのです」

しかし「野菜炒めより、もっとさっぱりとした食事がいい」という人もいるはずだ。その場合は「肉をゆでるのではなく『蒸す』のがおすすめです」と赤石さん。せいろなどにタマネギ、ニラ等を敷いて豚肉をのせて蒸せば、ビタミンB1が水に溶け出すことはほぼない。

「おすすめのタレは『ポン酢+みじん切りのニラ』や『ごまだれ+おろしニンニク』。アリシンもしっかり摂取できます」。なお、アリシンは揮発性の成分のためチューブ入りのニンニクではなく多少、面倒でも生のものを使うのがベストだ。

ちなみに冒頭で触れたように、夏バテ対策の食事には牛肉の焼肉をイメージする人は多い。しかし、前述の通り牛肉のビタミンB1含有量は豚肉の約10分の1。

たとえ豚肉をゆでてビタミンB1の量が半減したとしても、その差は歴然だ。夏バテ対策という観点で選ぶならば、牛焼肉よりも豚しゃぶに軍配が上がるといえるだろう。

また土用の丑の日などから「夏はうなぎ」というイメージを持つ人もいるかもしれない。こちらの真偽はどうだろうか?

「うなぎはビタミンB1が含まれているので夏バテ対策におすすめです。脂質の代謝に必要なビタミンB2も含まれているため、脂がのっていてもそこまでもたれにくいはずです」

食欲不振には「ねばねば」&「スパイス」

「胃の疲れによる食欲不振」も食の面から対策できる。

1つ目は「納豆やオクラ、山芋、めかぶなどの『ねばねば製品』を意識して摂りましょう。これらの食材は胃の粘膜を保護する働きがあります」という。

「例えばそうめんなら食べられる、という人ならぜひ納豆やオクラをトッピングしてください。そうすると胃に優しいだけでなくタンパク質も野菜も摂取できます」

肉を食べる元気があれば、蒸したり炒めたりした豚肉とネギを加えれば糖質をエネルギーに変換するのを助けてくれる効果も期待できる。

2つ目は「胃酸の分泌を促進してくれる『スパイス』を賢く活用しましょう。一般的に夏にはカレーを食べる、というイメージがありますが、これは正しいのです」。

「もっとも手軽なのは市販のカレールーです。それ以外にも、カレー粉やハーブを合わせたスパイス塩などを料理に取り入れてもいいでしょう。他にも、辛いのが苦手な場合は、トウガラシの品種でもあるパプリカやピーマンなども十分に胃を刺激してくれます」

夏バテは10月初旬まで続くことも

8月も後半に入り、あと少し我慢すれば夏バテともさよならできると思いきや、赤石さんによれば「9月に入っても気温が高い日が続く場合も多く、例年10月頭ぐらいまでは夏バテ対策を意識したほうがいいでしょう」という。

「夏バテ対策の基本は、食べることに加えて、睡眠をしっかりとって適度に運動することも大切です。これが自律神経を整えることにもつながるでしょう。夏バテ防ぐことができれば、寒い冬も体調を崩さず乗り越えられる。そうすれば1年中いいサイクルを保つことができるのです」

赤石定典

東京慈恵会医科大学附属病院、栄養部に勤務。管理栄養士として、患者への栄養管理や栄養の重要性を広く伝えるために書籍監修、メディア出演にも関わる。

取材・文=高木さおり(sand)

イラスト=さいとうひさし