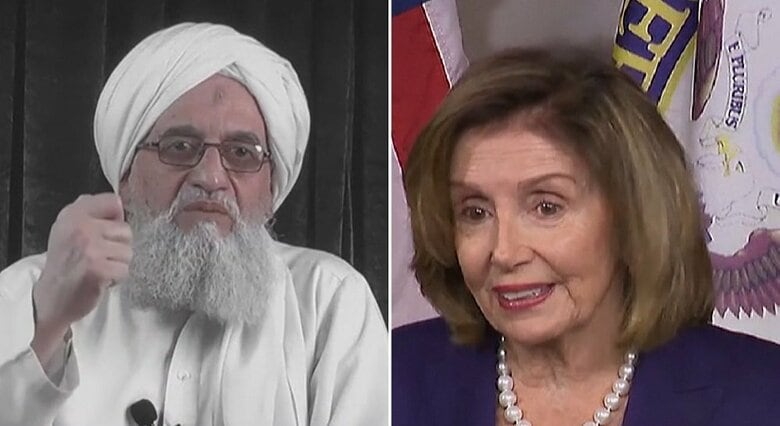

今、世界の注目を集める二つのニュース、反米テロ組織・アルカイダの指導者、ザワヒリ容疑者殺害とアメリカのペロシ下院議長一行の台湾訪問の報を受けて、旧知のアメリカ人専門家二人にメッセージを投げ掛けてみた。

厳密に言えば、ザワヒリ容疑者殺害発表の後、ペロシ議長台湾到着の少し前、というタイミングで尋ねたので以下のような質問に留めたが、回答も簡潔だった。

「9・11の同時多発テロ発生時、ワシントン駐在の特派員だった人間として、今回のザワヒリ容疑者殺害の報に感慨も一塩だ。これにより、アメリカの決意とその継続性を世界に示したことは、台湾問題を含むその他のケースにおいても重要だと思われるが、どう受け止めるか?」

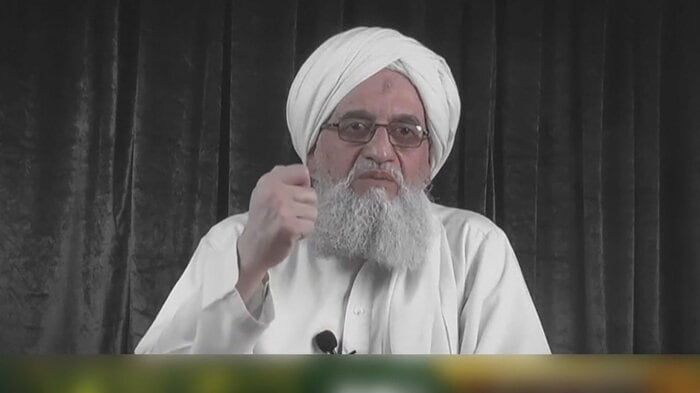

一人の反応は「アメリカによるザワヒリの除去成功が発信するメッセージの重要性に対する君の評価に完全に同意する。付け加えれば、今回の殺害成功はアフガニスタンでのタリバン政権の行いをアメリカは知っているし、監視しているというメッセージにもなっている。ハッカーニと彼の一党を追うアフガン上空のドローンの数はきっと増えているだろう」

この御仁は現職ということもあり、回答時点では明確にはなっていなかったペロシ議長の台湾訪問に直接言及こそしなかった。が、訪問は台湾問題への関与に掛けるアメリカの決意を示すという点においても重要であるという評価を氏は示唆したように思われる。この点に関してはペロシ議長も我が意を得たりの心境だろう。

因みにハッカーニとはタリバン政権内の強硬派で鳴らすイスラム過激派の人物で現在の政権では内相の座に収まっている。今回、ザワヒリ容疑者をカブールに受け入れた張本人と見られており、彼と彼が率いるグループの行動をドローンで監視すれば、今なおアフガン国内に隠れていると見られる数百人規模の他のアルカイダ・メンバーの発見と除去に繋がる可能性がある。加えれば、本人達もまさに首筋が冷や冷やしていても不思議ではない。

一度標的にされてしまうと恐ろしいアメリカ

アメリカに一度標的にされてしまうと恐ろしい

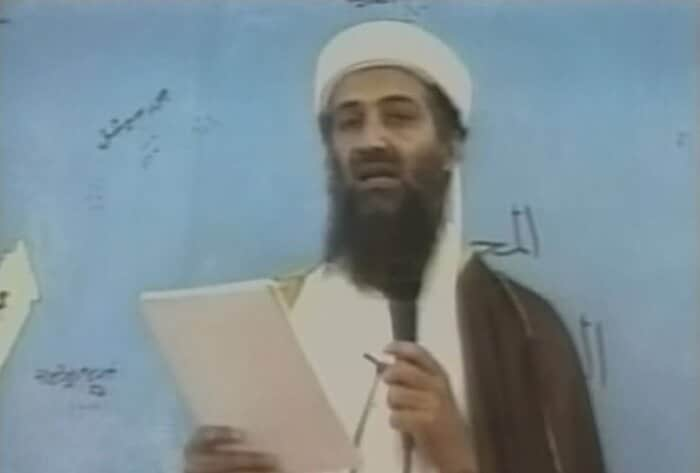

必要とあらば、そして、大義名分が立つと彼らが考えれば、世界の何処であろうと、そして、何年経とうと、アメリカは上空にドローンを飛ばしてミサイル攻撃したり、例えばビン・ラディン容疑者のケースのように、殺害や拘束を狙って特殊作戦部隊を送り込む意思と能力を持っているのである。

幸いに同盟国の西側民主国家でアメリカがそのような行動に出る可能性は限りなくゼロに近い。ましてや、アメリカを批判しただけで狙われることは無い。独裁・専制国家との決定的な違いの一つである。

しかし、もう一人の元職のアジア問題専門家の反応は違った。

「個人的な見方だが、今回の台湾訪問のように大見えを切るような行動を取るより、舞台裏で静かに、より実質的な支援を続ける方がアメリカにとって良いと思う。派手な行動は中国共産党の激しい反発を招き、人民解放軍の強化と実力行使の可能性を高めるだけだからだ」

「他方、ザワヒリを始末できたのは確かに良いニュースだ。例え9・11から20年以上の時が経ったとしてもだ」という。

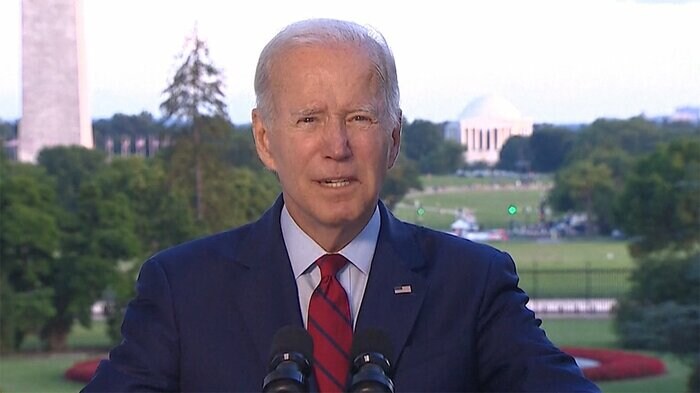

台湾問題に関して「派手な行動より静かな支援を」という上記の考えは、現在のバイデン政権中枢の考えと基本的に同一である。ウクライナ戦争が続く中、東アジアという別の場所で事態がこれ以上複雑になり、場合によってはきな臭くなるのは避けたいという気持ちがあるのだろうと思われる。

この点に関しては、秋に党大会を控え、今、党内の権力闘争の真っただ中にあるだろう習近平国家主席も思いは同じではないだろうか。

それ故、ペロシ氏訪台の余波が制御できないレベルには達したりしないだろうとの見方にも繋がるのだが、他方、ペロシ議長にしてみれば、ウクライナ侵攻があったからこそ、台湾支援の姿勢もより明確にすべきで、中国共産党の内部事情を忖度する必要など毛頭ないということになるのだろう。そして、ペロシ氏のこの姿勢に対しては、アメリカ議会内では、野党・共和党の支持も強い。

勿論、だからと言って、バイデン政権が中国に対して弱腰と非難されるような対応に出る可能性はほぼ無い。現にペロシ氏の台湾訪問を阻止しようとはしなかったのがその証だし、台湾の民主主義を支援するという点では、手法の違いこそあれ、ペロシ氏と一致している。

しかし、ペロシ議長訪台と敢えて距離を置くことで、バイデン政権は習近平政権に対し、これ以上事態を悪化させるのは避けようというシグナルを送っているのだろう。

もっとも同時に、バイデン政権は、アメリカの空母機動部隊を台湾近海に展開したと伝えられている。万が一の事態に備えると共に、人民解放軍をけん制する為だ。

怒る中国に対して、こんな芸当が出来るのも今やアメリカだけの凄みである。

中国もタダでは引き下がらない

ただ、危惧されるのは過去の事例である。

1990年代、台湾の選挙を巡って、中国は台湾周辺にミサイルを発射するなど露骨な圧力を加えた。この時も、時のクリントン政権は空母機動部隊を派遣するなどして中国を引き下がらせた。

しかし、これがきっかけとなって、中国は軍の近代化を決意し、ひた走ることになった。

そして、今では中国軍の質と量はアメリカ以外の国を完全に凌駕するようになった。

今回のペロシ議長訪台問題で、中国は軍の増強に更に拍車を掛ける可能性は高い。

だからこそ、バイデン政権は「派手な行動より静かな支援を」望んでいるのだろうとも推測されるが、例え、訪台が取りやめになっていたとしても、中国が軍の増強を止めるはずもない。スピードが少し変わるだけだ。

ペロシ氏がワシントン・ポスト紙に寄稿したように、好むと好まざるに係わらず「世界は専制主義か民主主義化の選択に直面している」。

対抗できるのはアメリカだけである。そして、これまでのところ、その決意は堅い。

同盟国・日本にとって必要なのも揺るがぬ決意なのであろう。

【執筆:フジテレビ 解説委員 二関吉郎】