東京大学大学院の研究グループは、世界で初めて「生きた皮膚」で覆われたロボットの開発に成功したと発表した。約3年間の研究により発表に至ったこの研究成果は、アメリカの科学誌「Matter(マター)」オンライン版に、きょう掲載された。

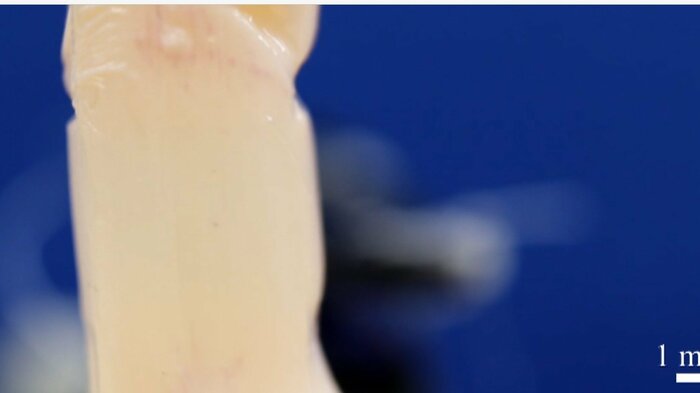

東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授(知能機械情報学専攻)らの研究グループは、人の皮膚細胞を指型ロボットの周囲で培養し、増殖させる方法を見つけ、厚さ約1.5ミリの「生きた皮膚」を持つ指型ロボットの開発に成功した。

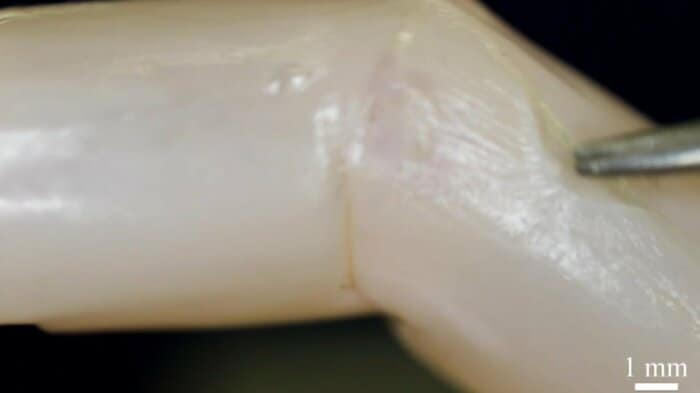

これまでも平面上で培養皮膚を構築することは可能だったが、激しく収縮する培養皮膚でロボットのような立体物を覆うことは難しく、今回の開発は世界で初めて。指型ロボットが関節運動を繰り返しても皮膚は破れず、動きを続けるうちに人間の皮膚のような「皺(しわ)」もできたという。

“自ら傷を治した”生きた皮膚

また、ロボットを覆う培養皮膚は細胞が生きているため、人間のように自ら傷を治す「修復能力」もある。研究グループの実験では、指型ロボットの皮膚に傷をつけ、その傷の上にコラーゲンシートをはり付けたところ、皮膚細胞が移動や分裂を繰り返し、7日後には傷が治っていたという。

研究グループは、「少しの傷であれば何もせずに自己修復する可能性は十分にある」としている。人間の皮膚は「表皮」「真皮」「皮下組織」「血管」「神経」などからできているが、このうち研究グループが実現に成功したのは「表皮」と「真皮」の2つ。

真皮だけで1000万の細胞が使われている。このロボットには血管が無いことから、人間の指のように、常に”養分”が送られる状態ではない。このため培養液に浸けて養分を補う必要がある。

研究グループは、次の課題の1つとして「神経や血管などを皮膚に入れ込み、より長寿命なロボットを実現したい」としている。

どうなる?未来のロボット

AI技術の発展により、様々な場面で、ロボットの存在感が増している。人間とのコミュニケーションを目的とするソーシャルロボットは、より人間らしい見た目にするため、また、人間やロボット自身を衝撃から守るため、シリコンゴムのような柔らかい素材が使われる。

このシリコンゴムは経年劣化するが、仮に、ロボットが生きた皮膚を持つようになれば、傷を負うたびに自ら修復できるため、メンテナンス費用を削減できる可能性があるという。

取材に対して竹内教授は「皮膚の移植片や、化粧品や医薬品開発の皮膚モデル、あるいは義肢義足を被服する材料としての皮膚、動物の命を犠牲にしなくても革製品を作れる、そういった幅広い技術に応用できるのではないか」と指摘。

その上で「ロボットがより人間らしくなれば、人間とロボットの関係も今後10年、あるいは20年で変わってくる。私たちがロボットと、どんな関係を結びたいかは、研究者だけではなく、一般の方としっかりとコミュニケーションをとり、社会に受け入れられる研究としてこの研究をすすめていかなければいけない」と語った。