高級食材でもあるウニだが、愛媛・愛南町では食用にならない種類のウニが急増し、海の環境に影響を及ぼしている。そこで始まったのが、この厄介者のウニを食べてしまおうというプロジェクト。そのカギは、ブロッコリーだった。

“海の厄介者” 海底に大量のガンガゼウニ

愛南町外泊地区の漁港から海を見下ろすと、海底に黒い水玉のようにたくさんの「ガンガゼウニ」がいる。

愛南町海洋資源開発センター・清水陽介さん:

ガンガゼは、ウニの中でも雑食性が強いウニでして。海藻を食べれば魚も食べたり、何でも食べてしまう。これが増えすぎると、海藻の芽なども食べてしまって海藻が生えなくなったり、サンゴがかじられて被害に遭ってしまったり、環境が変になってしまう原因の1つになっています

このガンガゼウニは、海藻やサンゴを食べてしまう上、身は独特の苦みやえぐみがあって食用にもならない”海の厄介者”だ。

でも、この厄介者がムラサキウニのようにおいしく食べられたら…。

ブロッコリーの茎で苦み少なく 手作業で身を取り出す

愛南町海洋資源開発センターの清水陽介さんは、他県でキャベツを餌に育てたガンガゼウニがおいしく食べられるようになったという例を参考にアクションを起こした。

その救世主が、かごいっぱいのブロッコリーの茎。

ブロッコリーは、愛媛の生産量の約半分を出荷している愛南町の特産品。出荷のために大きさをそろえたあと、捨てていた茎を譲り受けてウニの餌にすることにした。

JAの作業スタッフ:

すごいですよね。ちょっと嫌われたウニじゃないですか。それがおいしい食べ物になるんですもんね、高級品に

愛南町海洋資源開発センター・清水陽介さん:

ウニは結構、単純な体のつくりになっていて、食べた餌がそのまま身に反映するという特徴がある。ブロッコリーを食べさせたら、独特な苦みやえぐみが少なくなって、誰でも食べやすいようなウニになったので、これはいけるかなって

海で捕ってきたガンガゼウニに、譲り受けたブロッコリーを餌として与えること約3週間。

愛南町海洋資源開発センター・清水陽介さん:

これで大体1週間もつ時もあれば、3日~4日でなくなる時もあるので、ウニの食欲に応じであげています

味の仕上げには、こちらも特産の河内晩柑を与えてさわやかさをプラスする。

毒のあるトゲを取り除いたら、今度は身を取り出す。1つ1つ殻を割ってそっと身を取り出す作業は、機械化できない繊細な作業だ。

公務員を定年退職して地元に戻ってきた吉田弘樹さんは、漁業のかたわら、この春からガンガゼウニの畜養に挑戦しようとしている。

ブロッコリーで育てたウニ、その名も「ウニッコリー」。

ウニッコリー畜養に挑戦する 吉田弘樹さん:

試しですよね。せっかく行政の方が努力して、ここまでしてくれたのですから、私みたいな年寄りが試してみて、こいういう収入の得方があるよということを見せていかないと、次の世代も育たないしダメだと思うんです

ガンガゼ駆除で海藻が回復 地域にも活気

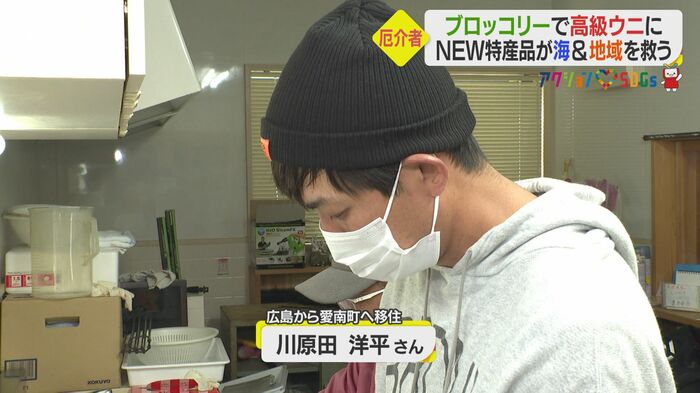

漁業を営む川原田洋平さんは、愛南の海に魅せられて広島から移住してきた。

広島から愛南町へ移住・川原田洋平さん:

僕が撮影した写真なんですけど、愛南の海です。これは全部「ソフトコーラル」というサンゴなんです。ほかの地域と違ってすごくカラフルなんですよ。(愛南の海は)どこ潜っても基本的に、こんな感じでカラフルです

沿岸の海藻が減少する「磯焼け」。2020年6月には海藻類のほとんど見られない海だったが、清水さんたちがガンガゼウニを駆除した翌年の同じ場所には、海藻が生えてきていた。

ウニッコリーは現在、愛南町の「ゆらり内海」と松山市の「黒潮亭」にて週末限定で食べることができる。ウニッコリーのミニ丼、お客さんの評判は?

ゆらり内海・深堀毅さん:

かんきつの風味もあって、まろやかでおいしいと。好評をいただいています

愛南町海洋資源開発センター・清水陽介さん:

ガンガゼというマイナーなウニをおいしく食べられる、見た目もきれいというのを言いたいので、品質の安定化というのを第1の課題に。捕ったウニをおいしく加工する業者や漁業者が増えてくれたら、ガンガゼウニも減っていくし、漁場もどんどん良くなってくれると思います

海の環境を整えながら、新たな特産品と雇用も生み出す。そんな環境を超えた循環は、地域をも元気にするのかもしれない。

(テレビ愛媛)