DET(=Disability Equality Training)という言葉をご存じだろうか?

DET(ディーイーティ)は「障害平等研修」と訳され、障害者自身がファシリテーターとなり、参加者がイラストやビデオを観ながら「障害って何?」「こんなとき私たちはどうする?」とグループでディスカッションする研修だ。

国連の機関をはじめ世界40か国以上で行われているDETだが、先月都内で行われたのは分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」を使って障害のあるファシリテーターが遠隔参加する世界初の試みだ。筆者も体験取材した。

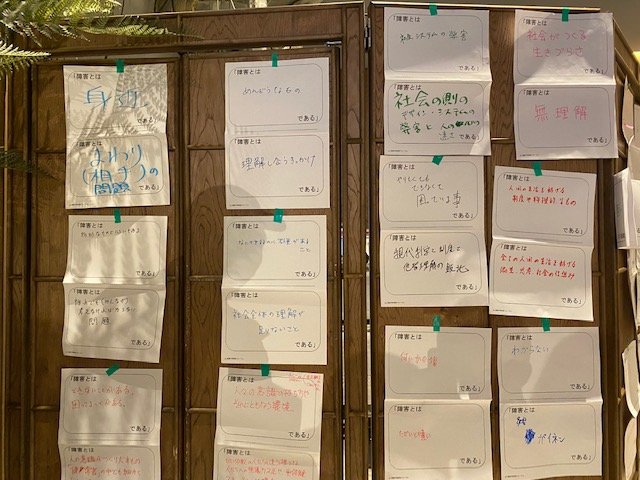

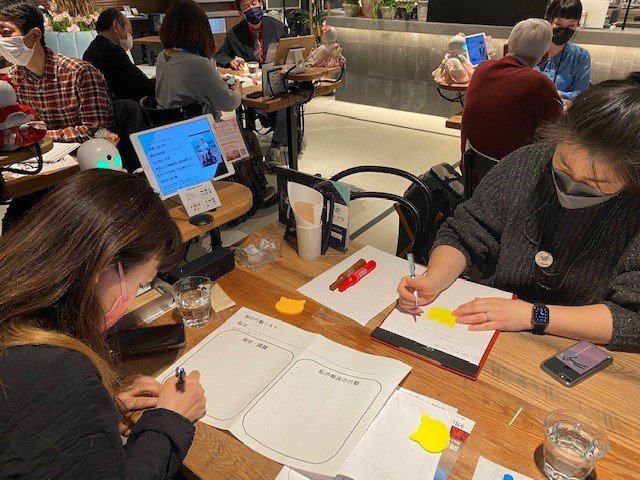

まず参加者は「障害とは何か?」を紙に書く

「自分の周りを変えていきたいとDETを始めました」

参加者30名が8つにグループ分けされ、筆者の参加したグループのファシリテーターは上野優一さんだった。上野さんは航空整備士だった2009年に事故で頸椎を損傷し、首から下がほぼ動かない車いすユーザーとなった。

その後上野さんはDETに出会って「自分の周りを変えたい」と感じ、2019年以降、約90回DET のファシリテーターを行っている。今回上野さんはオリヒメを使って埼玉県の自宅から参加した。

研修の冒頭、参加者はまず自分にとって「障害とは何か?」を紙に書く。紙には「できないこと」「物的なものと心にあるもの」「困りごと」などと書かれていた。

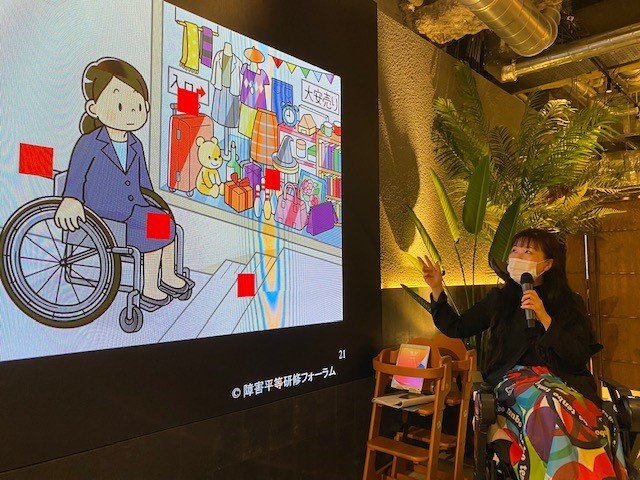

その後参加者には1枚のイラストが見せられる。イラストには階段の前で佇む車いすの女性がいて、階段の横には店内を見渡せるショーウインドウがある。

これを見ながら参加者は「このイラストの中で障害はどこにあるか?」を各グループで議論し、イラスト上で“障害”と感じる場所に付箋を貼っていった。

「まず脚に障害があるよね」

「スロープが無い」

「介護者がいない」

「大安売りの文字は外国人では読めない」

女性の脚や階段、入り口の矢印案内やショーウインドウなど思い思いに付箋を貼るうちに、「何でこんなに障害が多いんだろう」という声も聞かれた。

健常者と障害者の数が逆転した世界とは

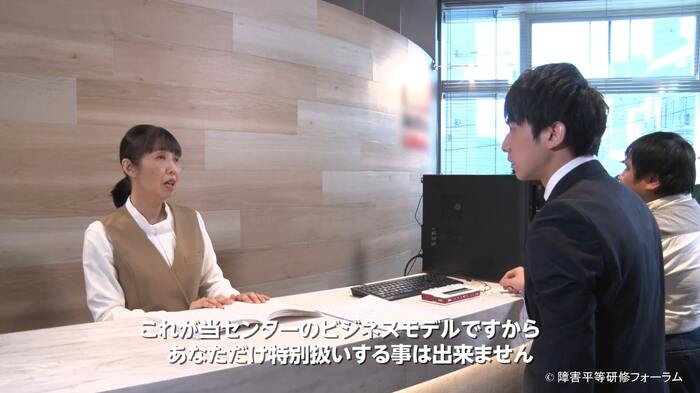

次にはビデオが流される。ドラマ仕立てのビデオでは、ユウキという若い会社員があるきっかけで日常と違う世界に迷い込む。

そこは健常者と障害者の数が逆転した世界で、ユウキはタクシーから乗車拒否され、訪問先の受付は手話しか通じず、カフェでは同伴者がいないと入店拒否されて他の客から白い目で見られる。外を歩いていると知らない女性から「あなた偉いわね。冒険ね」と突然頭をなぜられる。

ビデオを受けて参加者は「問題場面」を議論する。「タクシー」「受付」「お店」…次々と問題場面があがると、ファシリテーターの上野さんは「初めてこのビデオをみたとき、この主人公はまさに自分だと感じたんです」と語り始めた。

「現実の世界では障害者が日々このような問題に直面しています。私はバスの中で中年の男性から『車いすがじゃまくさいんだよ』と耳元で言われたこともあります。誰でも高齢者になれば目が見えなくなったり、脚が思うように動かなくなったりします。でも皆自分がいつかそうなるという意識がないのですね」

障害とは障害者の社会参加を妨げるもの

イラストとビデオの議論を終えて、参加者は再び「障害とは何か?」を紙に書く。すると参加者の中で何かが変わったのか、今度は「社会の無理解」「偏見」「社会の仕組み」といった答えが増えていた。

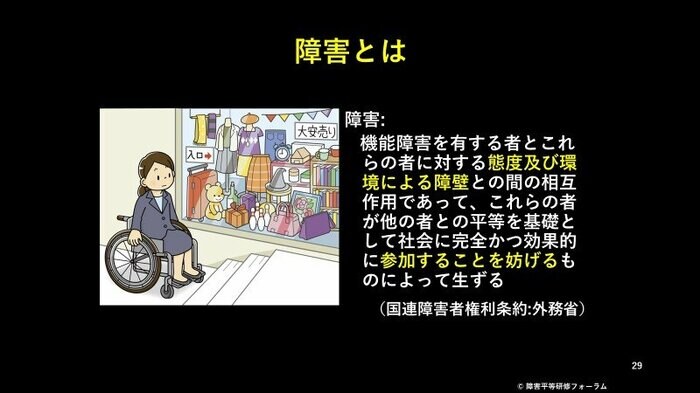

これが終わるとメインファシリテーターを担当する石川明代さんが、国連のある文章をスクリーンに映し出しながら参加者にこう語りかけた。

「国連障害者権利条約の中の障害者の説明文に、障害のことはこのように書かれています。皆さんが2回目に書いた答えは、国連の説明にとても近い。だとすれば障害って障害者だけの問題ではなく、私たち全員の問題ですよね?今からここにいる私達全員で解決していきましょう!」

30人の参加者が行動すれば30の障害がなくなる

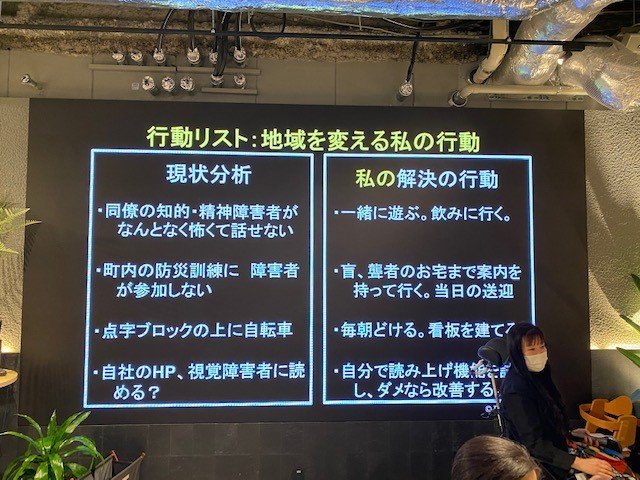

これまでもやもや顔だった参加者は、ここで課題と解決策を一気に議論し始めた。

「歩行者の青信号の時間が、障害者や高齢者には短いよね」

「店に入るときの検温や消毒が車いすユーザーには高い位置だね」

「うちの会社の求人ページに、障害に関する表記がない」

「私はウェブサイトの記事を書いているけど、画像に読み上げ機能をつけていなかった」

こうして見つかった課題と解決策をグループごとにまとめると、石川さんは最後に参加者にこう語った。

「今日皆さんは障害という問題を見抜く眼鏡を手に入れました。この眼鏡をかけて改めて自分の身の回りや社会を見回すとたくさんの障害が見つかります。その時ぜひ行動してみてください。今日は30人の参加者がいますから、皆さんが1つ行動すれば30個の障害がなくなります。皆さんの行動が社会を変えるきっかけになるのです」

重度の障害者に分身ロボットで「働く場」を

今回DETを共催したのはオリィ研究所と分身ロボットカフェDAWNだ。オリィ研究所を創設した代表の吉藤オリィさんは、2010年に分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」を開発し、重度の障害のため働くことのできなかった人たちに「働く場」を作ってきた。その1つが分身ロボットカフェだ。

関連記事:

3400万人が苦しむ「孤独」の解決なるか 遠隔で分身を操作・接客するロボットカフェとは

今回なぜDETと分身ロボットカフェのコラボが生まれたのか。その理由を吉藤さんはこう語る。

「私は健常者、障害者に関係なく、友達になれば自然と理解が深まると思っているので、分身ロボットカフェという方法で関係性を自然に作れるようにしたいと思いました。今回こういうかたちでDETとつながりができて、すごく良いコラボレーションになりますね」

重度障害者が研修ファシリテーターに

そして吉藤さんはこのコラボの可能性に大きな期待を寄せた。

「これまでは障害のある方が車いすでここに来られて、セミナーの講師をされたりしました。しかしこれからは分身ロボットを使うことによって、例えば無菌室にいる方や、寝たきりで話すことができない方も参加できる可能性を感じました。また多くの方も『出来るかな』と思ってもらえたんじゃないかなと思います」

すでに分身ロボットで働く「パイロット」と呼ばれる方は約70名いる。ALS(筋萎縮性側索硬化症)や脊髄損傷などの重度肢体不自由や外出困難な人たちだ。

「2014年頃は番田(雄太さん※)1人でした。懐かしいですよ。去年6月にDAWNをオープンした時が50人くらいで、さらに20人ぐらい増えました」(吉藤さん)

いま分身ロボットはカフェだけでなく、NTTやアドベンチャーワールド、モスバーガーやユーグレナといった企業や、東京都港区、群馬県庁、神奈川県庁など行政でも活躍しているという。

理解と行動、テクノロジーが社会を変える

吉藤さんは「この仕組みを広げていこうと思っている」と語る。

「バリスタをされていたALSの方から『もう1回バリスタをしたい』という声があり、バリスタの遠隔ロボットを開発して、DAWNでお客さんにコーヒーを提供してもらっています。お客さんも楽しくて美味しいから凄く喜んでもらって。スナックもやろうと計画中ですが、そこでは寝たきりママが人生相談にのってくれるんですね」

「障害は社会にある」。社会を変えていくのは、1人ひとりの理解と行動、そしてテクノロジーの力だ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】