世界から飢餓をなくすために、私たちは何ができるのだろうか。

約8億人が栄養不良に陥り、収束が見えないコロナ禍で世界の飢餓は悪化しているとも言われている。

17あるSDGsのゴールの1つ「飢餓をゼロに」。これを含めた7つのゴール達成に向け、活動を行っているのが特定非営利活動法人「TABLE FOR TWO International」(以下、TFT)だ。

今回は、TFTのプログラムの一つ「おにぎりアクション」に込められた思いなどを通して、世界から飢餓をなくすために自分たちができることなどを考えていく。

写真を投稿するだけ。「おにぎり」が飢餓で苦しむ子どもたちを救う

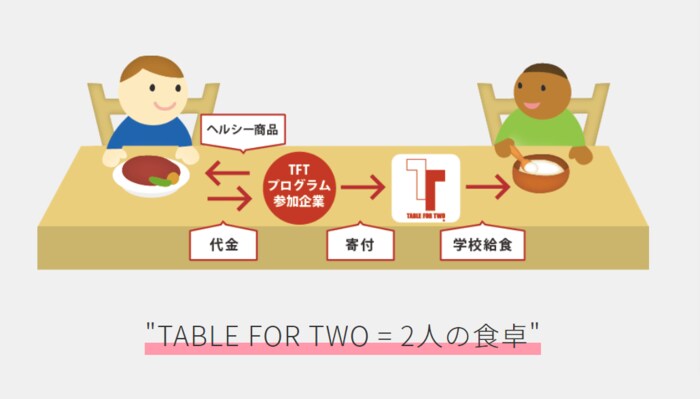

TFTは、開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病の解消に、同時に取り組む社会貢献運動を実施。開発途上国では子どもたちに学校給食を届け、先進国では健康的な食生活を推奨するプログラムなどを組んでいる。

TFTの直訳は「2人のための食卓」。先進国と開発途上国の子どもたちが食卓を分かち合う、と意味が込められている。

数あるプログラムの中でも、個人で参加できるソーシャルアクションとして2015年に始まったのが「おにぎりアクション」だ。

おにぎりの写真を撮影して、SNSに#OnigiriAction(大文字、小文字可)と付けて投稿するか、特設サイトに写真をアップロードするだけで、協賛企業の寄付により、1枚につき給食5食分が開発途上国へ提供される。期間中は何度投稿してもOK。

毎年、国連が定めた世界食料デー(世界中の人が食べ物や食料問題について考える日)に合わせて実施し、昨年は前年の1.5倍以上の投稿があった。

開催期間1カ月の間(2021年10月5日~11月5日)に約27万枚、1日あたり約8500枚以上の写真が投稿された結果、7000人の1年分の給食(合計約140万食分)をアフリカ、アジアの子どもたちに提供できるようになったという。

“おにぎりの写真を投稿するだけ”とシンプルな形にしたのは、社会貢献に対するハードルを下げるという狙いから。「まずは心理的なハードルを下げて、多くの方に参加していただくことで、世界で起こっている食の不均衡を考えるきっかけを作りたいと思いました」とTFT広報・小此木利沙さんは語る。

メインとなる被写体のおにぎりは、手作りでも、購入したものでも、イラストでも、手芸のものでも、おにぎりをモチーフにしていれば何でも良い。個性豊かなおにぎりの写真が、昨年は国内47都道府県、世界35カ国から届いた。

この取り組みのシンボルを「おにぎり」にした理由は、おにぎりにまつわるストーリーの多くが“誰かのために握っている”から。

「おにぎりには子どもの頃、ご両親に握ってもらった記憶、それを部活動や塾の合間に食べた記憶、大人になってからは誰かに握ったり、おにぎりは“誰かのために握る”機会の多い食べものです。そこで、アフリカやアジアの子どもたちへの想いも寄せてもらいたいと願いを込めて、シンボルフードにしました」(TFT広報・小此木さん)

給食は貧困地域の子どもたちの“命づな”

2007年に設立されたTFT。世界経済フォーラム(ダボス会議)の地球規模課題についての分科会に参加した日本人メンバーが、飢餓と肥満に関するテーマがそれぞれ別のテーブルで議論されていたことを受け、この問題を同時に解消できるのではないかと着眼し、立ち上げた。

活動は現在、企業の社員食堂やレストランなどでカロリーを抑えたメニューを購入すると、そのうち20円が学校給食1食分となって寄付されるというプログラムを中心に、約650の企業などと連携して行っている。

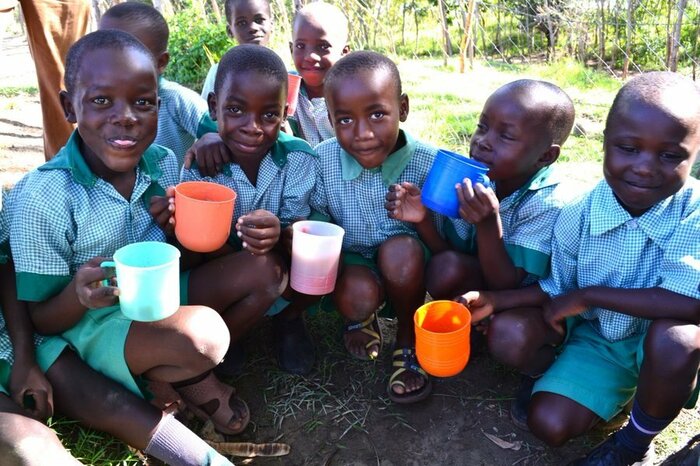

「おにぎりアクション」も含め、TFTでは年間を通して給食支援と農業・菜園支援を実施(※おにぎりアクションを通じての支援は学校給食の提供を実施)。支援先は、主に開発途上国のアフリカ・ウガンダ、ルワンダ、タンザニア、ケニア、アジア・フィリピン。それらの国の中でも特に最貧地域といわれ、かつインフラが整っていない場所だ。

“今日食べられるご飯のない子どもたちへの支援”をベースにしつつ、将来貧困から抜け出せる力を身につけられるようにするための教育機会の向上や、地域の人たちの生活向上といった支援活動もしている。

給食支援は教育機会の向上にもつながるという。

支援対象は世帯収入が1日2ドル以下で暮らす子どもたち。その場合、親も学校に通っていなかったことから、学校で学ぶよりもきょうだいの面倒や家の手伝いなどをさせるケースが多い。子どもたちも1日1食が食べられるかどうかの厳しい環境で生活している。

日常生活の中の1食を学校給食で補うことで、「ご飯を食べられるなら学校へ」と、就学率が50%程度から90%以上にまで上がった地域もあると、小此木さんは話す。

「東アフリカの多くの地域は小学校を卒業する際に試験があり、その合格率が上がり中等教育へ進む生徒が少しずつ増えたり、中には村ではじめての大学進学者がでたケースもあります。また、親御さんたちが地域のコミュニティーに積極的に携わって、子どもの生活環境を良くしようとするなど、支援地域にも変化が生まれました」

この活動を通じて、給食支援が子どもたちにとって“命をつなぐ食事”であることを痛感した、5歳の女の子の言葉があると小此木さんは言う。

「コロナ禍で支援地域でも休校が続き、出来る限りの活動をしていたのですが、子どもたちは長くつらい期間を過ごしました。学校再開後、5歳の女の子から『給食が食べられるから空腹でも安心して眠ることができる』というメッセージが届いたんです。空腹が前提だけれど、明日学校で食べられることが安心になっているという、5歳の女の子が発する言葉に現地の厳しい環境が伝わってきました」

栄養不良の問題は先進国でも身近にある

給食支援と並行してTFTでは菜園・農業支援も実施。

地元農家に技術支援を行い、育てた食材を給食の材料として買い取ることで、収入を得てもらうという取り組みも一部地域で行っている。

「おにぎりアクション」はそんな貧困地域で暮らす子どもたちを救うプログラムだが、それを意識することなく、参加する側も楽しくポジティブな気持ちで向き合えるのも特徴だ。

社会貢献活動に関心があっても、行動を起こすのは難しい。しかし、このプログラムは食の不均衡について改めて考える機会を得るだけでなく、SNSでコミュニティーが生まれたり、“生きがい”になっている参加者もいるという。

「病気で闘病生活をされている方が“自分にもできることがある”と活力にしてくださっています。今も目標になり、昨年も参加してくれました。アフリカやアジアの子どもたちの支援のために始めたのですが、参加する側の心と身体の健康にもつながっているのはすごくうれしいです」(TFT広報・小此木さん)

日本では「飢餓」の問題を身近に感じにくい。メディアやネットなどを通してでしか目にする機会はないが、それでもその状況に心を痛めない人はいないだろう。先進国がより「世界の飢餓」に目を向けるためには、何が必要なのだろうか。

「日常生活の中で飢餓の解消につながる行動とタッチポイントをたくさん作り、気軽に参加できる取り組みを実施することだと思います。“飢餓の解消”を突然呼びかけるのではなく、おにぎりアクションのような、私たちと飢餓問題の間におにぎりというワンクッションを入れて、何気なく参加でき、それが楽しいことが大切かと思います」(TFT広報・小此木さん)

2022年秋も世界食料デーに合わせて「おにぎりアクション」を開催する予定だという。

2030年までに達成したいSDGsの「飢餓をゼロに」まで、残り約8年。世界から飢餓をなくすために、私たちができることはあるのだろうか。

小此木さんは、「日常生活の中で1%でも飢餓に苦しむ人たちのことを考えて行動を変えることが、大きな一歩になり、世界の状況を少しずつ変えることにつながると思います」としながらも、SDGsの「飢餓をゼロに」は開発途上国だけの課題ではないと指摘する。

「SDGsの『飢餓をゼロに』を細かく見ると、その1つに “あらゆる形態の栄養不良をなくすこと”があります。飢餓など栄養不良は、開発途上国で起こっていることだと思われがちですが、栄養バランスの問題や肥満・生活習慣の問題は例えば、1つの国でも都市部と農村部、1つの家庭でも起こっています。

自分たちの健康を気遣いながら、世界の食事情も良くする取り組みが、さまざまなシーンで広がると社会の大きなうねりとなり、解決を加速できると信じで活動をしています」

もし今、少しでも世界の食の不均衡や飢餓問題へ関心を持っていたら、ぜひ自分が楽しく気軽に始められることから一歩を踏み出してみよう。小さい一歩かもしれないが、それがいつか、大きな一歩につながっていく。