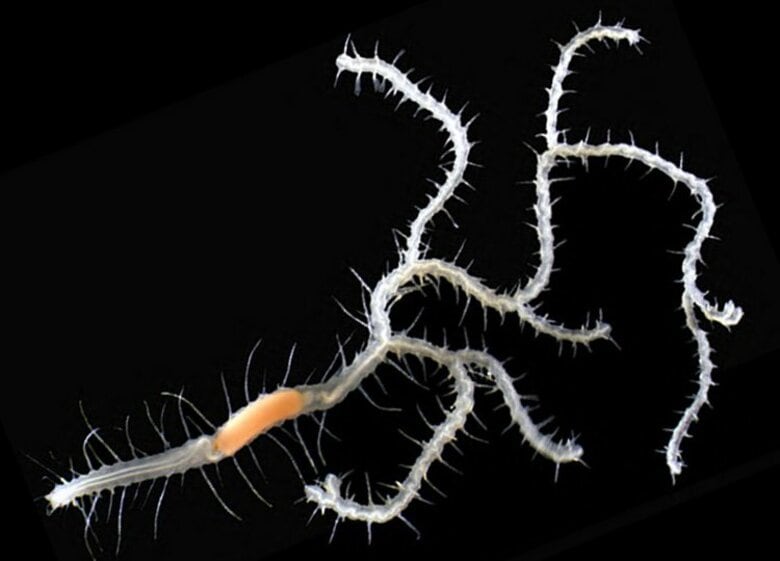

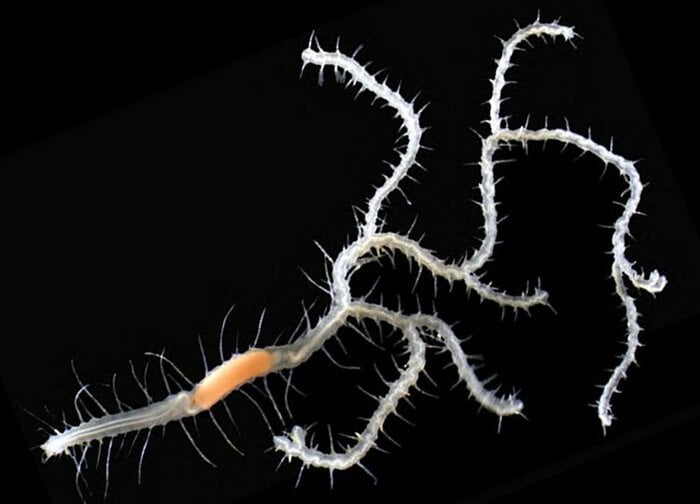

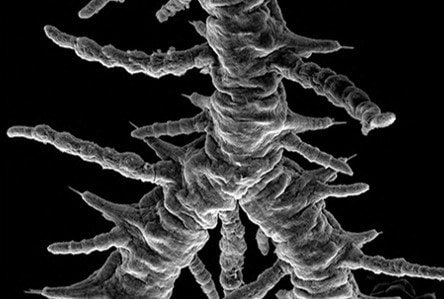

東京大学は佐渡島の近海で行った潜水調査で、体が分岐する特異な体制を持つ新種の環形動物を発見し、「キングギドラシリス」と命名したと1月20日に発表した。

ご存じキングギドラは3つの頭部と2本の長い尾を持つゴジラの宿敵といわれる架空の怪獣。

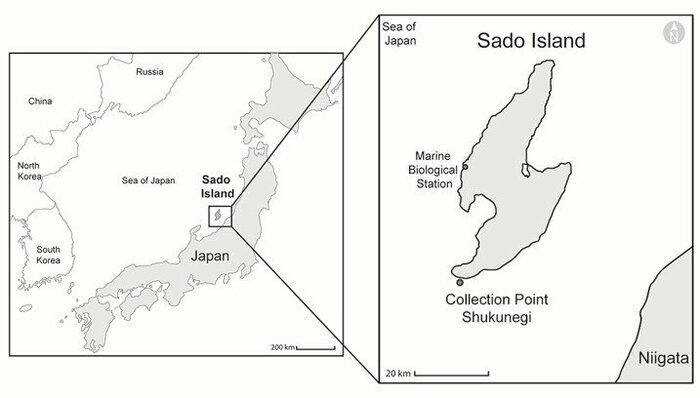

「シリス」は海底で底生生活を送っているゴカイの仲間で、新種「キングギドラシリス」を発見したのは、東京大学大学院理学系研究科・附属臨海実験所の三浦徹教授、ドイツ・ゲッティンゲン大学のアグアド教授らを中心とする国際研究チームだ。

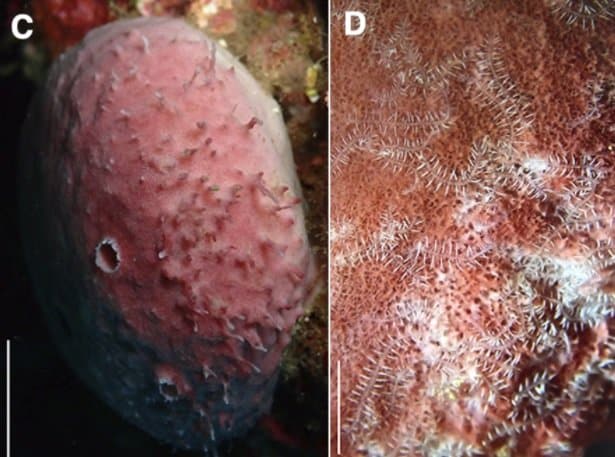

研究チームは2019年10月、佐渡島南部の宿根木で潜水調査を行い、環形動物が内部に棲息しているカイメンを採集した。

「カイメン」は海中に生息するスポンジ状の生き物だ。

カイメンの内部に棲息している環形動物について、観察や免疫染色を行い、さらにDNAを抽出。いくつかの遺伝子配列を決定して解析を行うとともに、ミトコンドリアの全てのゲノム配列を決定した結果、新種の環形動物と判明した。

体が分岐するシリスは近年、「Ramisyllis multicaudata」が報告されているが、今回の新種は「Ramisyllis属の新種」だとしている。

この新種の環形動物を「キングギドラシリス」と名付けたのは、なぜなのか? また、「キングギドラシリス」の体が分岐する理由は何なのか?

東京大学大学院理学系研究科・附属臨海実験所の三浦徹教授に、生態や現状分かっていることを聞いた。

「頭部と尻尾が分岐しているキングギドラを思いつき、提案」

――「キングギドラシリス」と命名した理由は?

記載論文を書く際には学名を付けなくてはなりませんが、海外の共同研究者(この論文の共著者)から、「身体が分岐している日本のモンスターはいないか?ゴジラみたいな格好良いやつで」と尋ねられ、頭部と尻尾が分岐している「キングギドラ」を思い付き、提案しました。

――怪獣の「キングギドラ」に思い入れは?

もちろん昭和世代なので、ゴジラシリーズは見ていて、かっこいい怪獣だと思っていました。

――この新種は、環形動物の「シリス」の仲間?

そうです。厳密には「環形動物門サシバゴカイ目シリス科」に属する種類です。

――「シリス」というのは、どのような生き物?

海底で底生生活を送っているゴカイの仲間です。

繁殖期になると自らが変態して放精・放卵のために泳ぎ出す種もいますが、多くの種が、尾部先端に卵巣または精巣を発達させ、その部分のみ、ちぎれて泳ぎ出し(ストロンと言います)、放精放卵をします。

ちぎれた尾部(ストロン)の頭側には頭部構造ができており、眼点や触角なども備わっていて、自らが光やフェロモンを認識して自立的に遊泳します。

――キングギドラシリスは「カイメン」の中で発見。カイメンはどのような生き物?

動物の1系統で、主として海中に生息するスポンジ状の生き物。英語でカイメンは「sponge」と言います。

この動物の類は海綿動物門を形成しますが、全ての動物の中で最も古くに分岐したとされ、動物の初期進化を考える上で非常に重要な生き物です。多細胞の身体を持ち、海底に様々な形で固着しています。

――キングギドラシリスはカイメンの中にすみついている?

カイメンはスポンジと言われるように、身体の中に多くの空間を作っているため、この種以外にも様々な生き物が棲息していることが多いです。巣のような棲息空間を与えるというのが、一番の要因と考えられます。

体が分岐している理由

――体が複数、分岐したシリスの発見は初めて?

初めてではないです。「カラクサシリス」やオーストラリア産の「Ramisyllis multicaudata」がすでに発見されています。

――「Ramisyllis属の新種」だとしているが、「Ramisyllis属」とは何?

オーストラリア近海で「Ramisyllis multicaudata」という種が2012年に記載されており、この種が見つかったときに「Ramisyllis属」という属名が与えられました。

Ramisyllisの語源は、英語の一般動詞の「ramify」に由来するもので、「分岐する」という意味です。オーストラリア産の「Ramisyllis multicaudata」も「キングギドラシリス」同様、分岐した体を持っています。

――キングギドラシリスを新種と判断した根拠は?

これまでに記載されているオーストラリア産の「Ramisyllis multicaudata」と非常に似ていますが、微細な形態が異なる点と遺伝子の配列も異なることから新種とされました。

――分岐しているのは、体のどの部分?

体幹部〜尾にかけて、至る部分で分岐しています。

――体が分岐している理由は?

分岐すると、複数の尾ができます。これにより、繁殖の際に多くのストロン(繁殖個体)を作ることができます。

また、肛門から水流が逆流していることも観察されており、栄養を吸収することにも役立つと考えられています。

「生態についてはほぼ分かっていません」

――「キングギドラシリス」の生態について、現状、分かっていることは?

新種として記載されたばかりですので、その生態についてはほぼ分かっていません。どうやってカイメンに入るのか、繁殖サイクルはどうなっているのか、性はどのように決まるのかなど、多数の謎があります。

ただ、日本近海に棲息することが分かったので、今後、飼育方法などが確立すれば、それらについても解明されることが期待されます。

――「キングギドラシリス」の発見は、生物学的にどのような意味を持つ?

ヒトを含む、左右相称動物(身体が左右対称の動物)は、頭と尻尾まで一本の軸(「頭尾軸」と言います)が、母体の中で起こる胚発生の過程で形成されます。

そして、個体の体軸は一生、変化しません。その意味で、頭尾軸が成長の過程で分岐してしまうことは、極めて特異な現象と言うことができます。

通常の左右相称動物の発生過程からは逸脱した成長パターンを持つので、この種が日本近海で採集され、様々な研究が可能になれば、キングギドラシリス自体の発生や生態の機構が分かるだけでなく、他の動物では、なぜ一本の頭尾軸が維持されるのかについても、理解を深めることができるのではないかと考えています。

体が分岐する新種の環形動物「キングギドラシリス」。生態については現状ほぼ分かっていないのとのことだが、今後、生態が明らかにされることによって、新たな生物学的知見がもたらされることを期待したい。