丸い形のパンにこれでもかという量のクリームを挟んだスイーツ「マリトッツォ」。

スイーツ店やパン店のみならず、スーパーやコンビニなどさまざまな場所で見かけるようになり、その店ならではのオリジナル性も注目されている。

そんなマリトッツォを“米だけ”で作ったと、農林水産省の公式アカウント(@MAFF_JAPAN)がTwitterに投稿した。

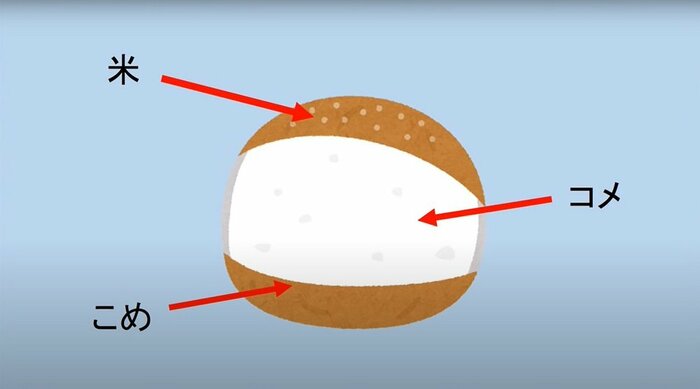

しょう油などで味付けしたのか茶色のご飯をパンに見立て、クリームの代わりに真ん中には白いご飯をそのままを挟み込んだその姿は、色味や形はたしかにマリトッツォと似ているかもしれない。しかし残念なことにどう見ても、その姿は“おにぎり”なのだ!

これにはTwitterでも「おにぎりやん」「おにぎりがおにぎりで包まれている…」「おにぎりだからソレ」といったツッコミが相次いで寄せられている。

明日の #きりたんぽの日 に備えて、お米を準備しすぎてしまった方必見!

— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) November 10, 2021

お米だけで今話題のあれ作ってみました。

ヒントはマ○トッツォ

ここまで言えば、もう皆さんおわかりですよね?#11月11日はきりたんぽの日#農林水産省https://t.co/vK4j5r2UIK pic.twitter.com/1ucMoBsr4Q

明日の #きりたんぽの日 に備えて、お米を準備しすぎてしまった方必見!

お米だけで今話題のあれ作ってみました。

ヒントはマ○トッツォ

ここまで言えば、もう皆さんおわかりですよね?

#11月11日はきりたんぽの日

#農林水産省

YouTubeで作り方を公開

同省が運営する公式YouTubeチャンネル「BUZZMAFF ばずまふ」では、このマリトッツォの作り方を紹介している。

動画では農水省の職員が「お昼、なに食べる?」「マリトッツォかな~ 」といった会話から、「米でマリトッツォ作っちゃえばいいじゃん」と誕生したのが、“米だけで作ったマリトッツォ”。

その名も「米(マイ)トッツォ」。

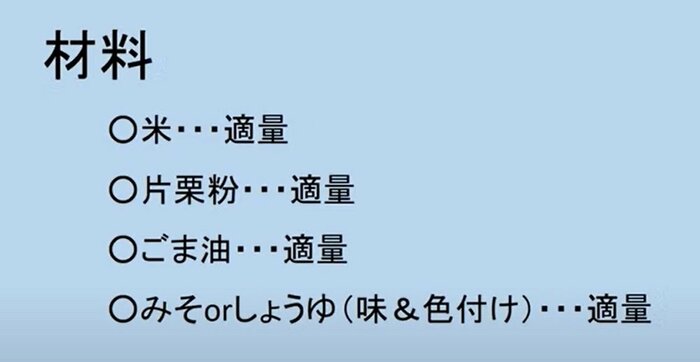

おにぎりでもライスバーガーでもない「マイトッツォ」の作り方は簡単。材料は米(ご飯)、片栗粉、ごま油、そして味付け・色付け用のしょう油またはみそを、それぞれ適量を用意する。

そして、型崩れを防ぐために米に片栗粉を混ぜ、形を整え、それをしょう油などで味付けをしながら焼く。するとパン部分となる茶色い米が完成し、その中心に白い米を挟んで「マイトッツォ」の完成となる。

実食した職員の一人は「全然マリトッツォじゃないけど、パンとクリームの部分で食感が違うからいける」と話し「うまトッツォです!」などと感想を述べていた。

動画によると「マイトッツォ」は日本の米の消費量が減っていることから、「楽しく米の消費量を増やしたい」との思いから誕生したものなのだそう。

たしかに「マイトッツォ」の存在を知った人は、改めて“米”の存在を意識したのではないだろうか。

私たちが作り上げたものはあくまでも“マイトッツォ”

とても興味深い紹介だったが、そもそもとして、なぜ米の消費を促すために考えた結果がマリトッツォだったのだろうか? 投稿には「おにぎりでは?」といったコメントも多くあるが、それに対してはどう思っているのだろうか?

農林水産省の広報担当・白石優生さんに話を聞いてみた。

ーー「米(マイ)トッツォ」のアイデアはどのように思いついたの?

元はお米の消費量増加のために、お米を使って何かをしようと考えていました。そんな中で、見た目も可愛らしく、話題性もあるマリトッツォに目を付け、「マリトッツォをすべてお米で再現してしまえば、視聴者にインパクトを与えられるのではないか」と考えました。

また、マリトッツォを題材とした親しみやすいコンテンツの発信によって、食に関する問題に興味を持ってもらえるのではないかと思い、米を使ったマリトッツォである“米(マイ)トッツォ”という発想に至りました。

ーー国内の米の消費量が減っているとのことだが、実際の現状を教えて。

日本における米の消費は昭和37(1962)年度をピークに一貫して減少しております。具体的には、昭和37年に国民1人当たり年間118.3キロだった消費量が、令和2(2020)年度には50.7キロと半分以下に落ち込んでいます。

原因としては、単身世帯や共働き世帯の増加などの社会構造の変化によって、食の簡便化志向(料理の後片付けや手間を省きたいという志向)が高まっていることが挙げられます。

ーー“クリーム部分”となる米部分には、本当に何も入っていないの?

(YouTube投稿の)動画内のマイトッツォに関しては、何も入っていないプレーンのものとなっています。

試作の中では、米(クリーム)に顆粒だしや具材を混ぜ込むなど、様々なアレンジを加えたものを作成しました。あえてプレーンのものを動画にしたのは、見た目が本来のマリトッツォに一番近いことや、アレンジ次第でどのような味のものでも作れるということを伝えようとしたためです。

ーー投稿には「おにぎりでは?」といったコメントもあるが?

解釈の仕方は自由だと思います。しかしながら、あれはマイトッツォです。

ーーおにぎりでもライスバーガーでもなく、あくまでもマイトッツォ?

人によっては、マリトッツォ・おにぎり・ライスバーガー、様々な見方があるかと思います。しかし、私たちが作り上げたものはあくまでも“マイトッツォ”です。いつか“マイトッツォ”という言葉が浸透し、この論争に終止符が打たれることを祈ります。

ちなみに、試作ではネギとしめじの和風だしの混ぜご飯のほか、昆布を始め、わかめ・シャケなどの市販のおにぎり用混ぜご飯の素、大根やきゅうりなどの漬物、チンジャオロースなどを混ぜ、6種類ほどのアレンジを試したそう。

今回のマイトッツォのように、食に関しての政策のみならずユニークな投稿もしている農水省の公式SNS。思わず笑ってしまうような内容をどうして投稿しているのか?同省のSNS運営に関しても少し話を聞いてみた。

農林水産業アピールのためキャッチーな投稿

ーー農水省のSNS投稿は、誰がどのように内容を決めている?

全て職員が考えています。誰が担当するかはツイートによって様々です。例えば、国産米のPRのためのツイートでしたら、当省のお米担当職員と広報室職員が話し合ってツイート内容を決めます。最後に広報室長のチェックをクリアしたらツイートになります。

ーーユニークな投稿をする狙いは?

以前の農林水産省Twitterは、プレスリリースをそのままコピペしたものや政策を説明するツイートのみでした。正確な情報をいち早く届けることができる一方で、堅い内容では、多くの国民に関心を持ってもらうのが難しくなっていました。

農林水産省は、日本の素晴らしい農林水産業を消費者にアピールし、盛り上げていくという使命があります。そのために公式Twitterを活用すべきだと当時の大臣や幹部からの意見があり、近年は国民の皆様に伝わりやすい、キャッチーなツイートも発信するようになりました。1年間で5万人以上のフォロワー増で、多くのメディアにも取り上げていただけるようになりました。

うまい、うまい、うまい。何が?というと弁当ではなくキュウリです。みずみずしく、しゃきっとした食感のキュウリには体の中の熱を逃がす効果があります。キュウリ生産量日本一の地から発信する #宮崎のヒデちゃん が紹介します!

— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) October 1, 2021

#農林水産省 #BUZZMAFFhttps://t.co/EJjEUjiNNR pic.twitter.com/mRciGSGRLc

うまい、うまい、うまい。何が?というと弁当ではなくキュウリです。みずみずしく、しゃきっとした食感のキュウリには体の中の熱を逃がす効果があります。キュウリ生産量日本一の地から発信する #宮崎のヒデちゃん が紹介します!

ーーSNSの活用では何を意識している?

まずは「なにを伝えたいのか」「ツイートを見た人にどう感じてほしいのか」をハッキリさせることが大切です。目的(PR)と手段(柔らかい内容で発信すること)を常に意識するようにしています。

ーー今後はどのようなことを発信していく予定?

日本の農林水産業を盛り上げていけるような発信をしていきたいです。もっと多くの方に、農林水産省の仕事を身近に感じていただけるような発信も続けていきたいです。

お菓子作りに使う砂糖 ですが、日本では古くから和食 に欠かせない調味料として大切な役割を果たしてきました。日本ほど砂糖の種類な豊富な国はまれだと思います。#文化の日 の今日、日本の食文化を支えてきた砂糖について考えてみませんか?#農林水産省 #affhttps://t.co/GiU57AW3LW pic.twitter.com/iOC0wCL6UK

— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) November 3, 2021

お菓子作りに使う砂糖 ですが、日本では古くから和食 に欠かせない調味料として大切な役割を果たしてきました。日本ほど砂糖の種類な豊富な国はまれだと思います。

#文化の日 の今日、日本の食文化を支えてきた砂糖について考えてみませんか?

より多くの人へ農林水産業を知ってもらうために変化したというSNS運営。今回のマイトッツォは、思わずツッコみたくなる内容だったが、その役割をしっかり果たしているのではないだろうか。