“拒食症”とも呼ばれる摂食障害の一つ、神経性やせ症。

2020年度にこの病気だと診断された20歳未満の患者の数は、コロナ流行前の2019年度に比べ、初診外来患者数が約1.6倍、新入院者数が約1.4倍に増加していたことが、全国の26医療機関が参加した調査で分かった。

この調査結果を発表した国立成育医療研究センターによると、原因はコロナ禍でのストレスや不安が影響していると推測されているという。

“拒食症”で日常生活に支障をきたすことも

そもそも“拒食症”は、極端に食事制限をしたり、過剰な食事後に吐き出したり、過剰な運動を行うなどして、正常体重より明らかに低い状態になる疾患。病気が進行すると、日常生活に支障をきたすこともあるという。

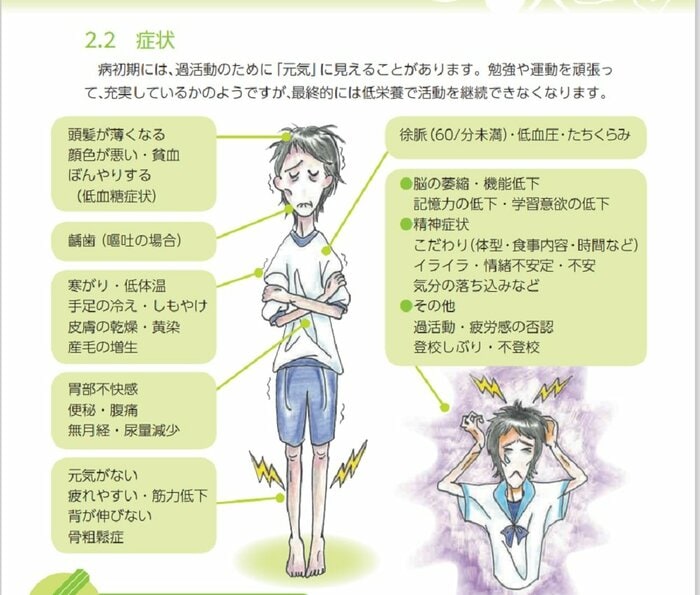

日本小児心身医学会によると、症状として、頭髪が薄くなる、貧血、イライラ、情緒不安定、筋力低下、記憶力の低下などが見られ、最終的には、低栄養で活動が継続できなくなるという。

では、なぜコロナ禍で拒食症の患者が増えたのだろうか?

国立成育医療研究センターは、この背景に緊急事態宣言や学校の休校などの生活環境の変化によるストレス、行事などのアクティビティが中止になったこと、新型コロナウイルス感染症への不安などがあると推測している。

なお、同センターが実施した子どもを対象にしたアンケート調査の結果をみると、回答者の全体の約7割(※第3回調査は73%、第5回調査は76%)で、何らかのストレス反応がみられた。

そして、第5回調査では、いまの自分の体型について回答者(9~18歳)全体の38%が、「太りすぎ」「太りぎみ」と思っていると回答し、48%が痩せたいと思っていると回答していた。

新型コロナはまだ予断を許さず、子どもたちがストレスを抱える状況は続くだろう。では、子供たちが拒食症にならないためにはどんな対策が必要なのか?

国立成育医療研究センターのこころの診療部統括部長で副院長の小枝達也氏に詳しく話を聞いた。

多いのは10代~20代の女性

――年間で拒食症と診断される人数を教えて。

平成29年精神保健福祉資料によると、神経性やせ症の患者数は、推定で1万2674人とのことです。しかし、神経性やせ症を含む摂食障害の場合、未受診の方も多くいると推測されています。

――患者の特徴は?

神経性やせ症は10代〜20代が好発年齢で女性が多くかかります。今回の調査(20歳未満対象)では、10代が多く、女性が大半でした。

――若い年代が摂食障害になることのリスクは?

成長期に栄養不足になりますので、身体の発育、二次性徴への影響、対人関係の問題などが生じてきます。

――どう治療していくの?

可能ならば、初期の段階でかかりつけ医に相談してもらうのが良いと思います。高度のやせの場合には入院加療が必要になります。

休校などの生活環境の変化などがストレスに

――“拒食症”が増えた原因は、コロナのストレスなの?

神経性やせ症の患者増加の背景には、緊急事態宣言や学校の休校などの生活環境の変化によるストレス、子どもたちが感染対策のために家に引きこもっていること、行事などのアクティビティが中止になったこと、友達に会えないこと、新型コロナウイルス感染症への不安などがあると推測されます。

当センターが実施したコロナ×こどもアンケート第3回調査では、回答者(6〜18 歳)全体の73%に、第5回調査では76%に、何らかのストレス反応がみられました。

――在宅時間が増えるからと、体重増が気になるという人もいる?

これにつきましては、人それぞれだと思います。

――過食症は増えていない?

今回の調査では、明らかな傾向はつかめませんでした。

子どもの食欲や体重に気を配ることが重要

――コロナによるストレスは具体的にどんな声を聞く?

コロナ×こどもアンケート第5回調査から一部抜粋いたします。

・コロナで、卒業遠足がなくなりそうです。社会見学もなくなりました。勉強以外の楽しいイベントがなくなって学校が楽しく感じなくなりました。(小学6年生/女児/大阪府)

・外にでかけにくくなったことが嫌です。公園で遊んでいてもうるさい、密になりすぎると何度か通報されました。水泳教室や体操教室が休校になりました。(小学4年生/男児/東京都)

・部活動ができなくなって、モチベーションがなくなりとても毎日つまらなく辛いです。(高校1年生※15 歳相当/女児/埼玉県)

・コロナだからやらなきゃいけないこと、やっちゃいけないこと、頭でわかっててもつらい。かなしくていらいらした。(小学2年生/男児/新潟県)

――本人や家族ができる対策は?

神経性やせ症の場合、本人が病気を否認して医療機関での受診が遅れがちです。子どもの食欲や体重の減少に家族や教育機関で気を配り、深刻な状態になる前に、まずは小児科、内科などのかかりつけ医を受診することが必要です。

――どれくらい食事をしなくなったら、医師に相談すべき?

突然まったく食べなくなるという発症の仕方ではありません。食べているように見えるのに体重が減ってきたり、食べるのが遅くなったり、一口ずつ食べるなど軽微な変化で始まることがほとんどです。

コロナの感染者の数は少なくなってきているものの、第6波を懸念する専門家の指摘もある。引き続きコロナ対策に注意する必要もあり、子どもたちのストレスがかかる状況はまだまだあることだろう。

保護者は、子どもの食欲や体重に異変を感じたらすぐに医療機関に相談してほしい。