甘利氏の「共産主義政権」発言

衆院選が公示された。立憲の枝野代表によるとほぼ10年ぶりの政権選択選挙だという。言い換えればこの10年、国民は政権を選べなかった。

分裂した旧民主党の責任と言えばそれまでだが、民主国家では政権を「選べる」というのはフツーであることを政治家の皆さんは肝に銘じてほしい。

今回は野党の立憲、共産、国民、れいわ、社民の5党が289小選挙区中、217の選挙区で候補者を一本化し、自公の与党との対決構図に持ち込んだ。

この政権選択について自民の甘利幹事長がTwitterに、「(自公の)自由民主主義政権」か「共産主義(が参加する)政権」かの選択選挙になります、と投稿して話題になった。

共産主義政権という表現は穏やかではない。これに共産の志位委員長は「野党の共通政策の内容は暮らしを良くしていくこと。わが党独自の政策や理念を持ち込んだりはしない」と反論した。

今回が政権選択の選挙だというなら、枝野政権ができた場合に共産党のポジションがどうなるかは最大の争点であるのは間違いないだろう。

限定的な閣外協力とは

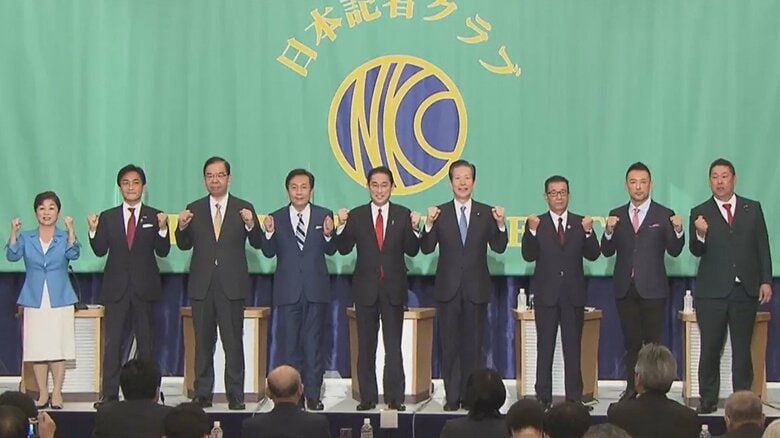

立憲は政権を取った場合の共産の扱いについて「限定的な閣外協力」としているが、これには自公だけでなく維新の松井代表も18日の日本記者クラブの討論で「外交防衛政策が一致していないのにともに戦うのは有権者をバカにしている」と挑発したが、枝野氏は「共産は共通政策限りで閣外から協力する約束」と答えただけだった。

以前、立憲の幹部に「もし枝野氏が首相になっても少数与党になる可能性が高いので、法案を通すのにいちいち共産の意向を聞くのか」と聞いたことがあるのだが、その人は「法案ごとに共産でも自民でも協議して通す」と言っていた。

これでは安全保障や社会保障でトラブルが起きた時の対応がちゃんとできるのか良くわからないので、立憲も共産も、もう少し具体的に共通政策を示さないと国民は不安を感じるのではないか。

「分配」は本当に争点なのか

ところで気になるのが今回「分配」は本当に争点なのかということだ。これは本来リベラル政党、すなわち今の野党が主張する政策であるが、岸田首相が自民党総裁選で、この「分配」を打ち出したため話がややこしくなった。

岸田氏はアベノミクスを「継承」すると言いつつ、「決別」のニュアンスを出すために「分配」のワードを使った。また「改革」の河野、「継承」の高市両候補に対抗するためでもあったが、総裁就任後は金融所得課税見直しを引っ込めるなど「分配」から「継承」に戻ってきているのが面白い。

各党の「分配政策」を比べると、まず消費税については立憲、共産、維新、国民、社民が減税、れいわが廃止を主張。N党の公約はNHKに関するものだけで、立花党首は「経済、外交は自民と近いので閣外協力したい」と言っている。消費税については与党が勝てば存続、負ければ減税ということになる。

現金給付については公明、立憲、共産、国民、れいわ、社民が所得制限の有無の違いはあるものの、10万円~20万円の給付を打ち出し、自民は「公明案に反対しない」と岸田氏が明言、維新はベーシックインカムを打ち出した。

これで見るとザックリ言って維新以外は所得制限をつけるかどうかは別にして現金給付をやるということなので、バラマキの是非は別にして実はもうコンセンサスはできているようにみえる。

いずれにしても国民が選挙で政権を選べないという民主国家ではありえない異常事態はようやく終わった。さあ、投票に行ってみんなで政権を選びましょう!

【執筆:フジテレビ 解説委員 平井文夫】