波乱の幕開け

「このままだと政権交代もありえるかもしれない・・・」

衆議院の総選挙が近づく中、自民党内でこんな声がささやかれるようになっていたのが8月下旬。度重なる国政選挙での与党系候補の敗北に続き、菅義偉首相の地元・横浜の市長選挙でも、自らが異例の“支持表明”をした小此木前国家公安委員長が野党系の対立候補に敗れたことで「菅首相の下では選挙は戦えない」との大合唱が起き始めていた。

そうした中、岸田文雄氏の総裁選への立候補表明は、退潮ムード一色の流れに一石を投じることとなった。

「党役員の任期は1期1年、3期まで」

菅政権不人気の一因とみられていた二階幹事長の5年を超える長い在職期間に事実上の「NO」をつきつけたと受け止められた岸田氏のこの言葉が、波乱の総裁選の幕開けとなった。

当初、現職の菅首相と岸田氏の“一騎打ち”と見られていた総裁選の構図は、その後の菅氏の電撃的な「不出馬表明」によって様相が一変。続いて保守的な主張で知られる高市早苗氏、中堅・若手の期待を集める河野太郎氏が相次いで出馬を表明し、告示日の9月17日の前日になって野田聖子氏も推薦人20人をギリギリのタイミングで集めて参戦。4候補による本格的な論戦がスタートすることになった。

「つまらない男」から「新生・岸田」へ

一年前の総裁選では「つまらない男」、「決断できない男」などと揶揄されていた岸田氏は、1年間、無役でいた期間に国民の声を「聞く力」を磨いたと強調し、用意された言葉の棒読みではなく自らの言葉で語りかける“新生・岸田”をアピールし、確かに「岸田氏は変わった」という評価も党内からは出始めたが、決定力不足との印象はなかなか払拭できないでいた。

一方、最大のライバルとみられた河野氏は、現職のワクチン担当大臣として「1日100万回以上の接種実現」や、「国民全対象者の半数以上に接種」など、新型コロナ対策の切り札、ワクチン供給の担い手は自分以外にいないと閣僚としての実績を猛アピールし、世論の注目を集めていく。「政界の異端児」という河野氏へのニックネームも、コロナ禍で鬱屈した社会のムードを打ち破る原動力になるのではという期待と重なり、選挙戦のもう一つの軸を形成していくことになる。

さらに、高市氏も日本を取り巻く安全保障上の難題や、靖国参拝問題などで、自身のぶれない姿勢をテレビ出演などで積極的にアピールし、ネット上でも保守層を中心に人気が上昇。

野田氏も、自民党の総裁候補でありながら、他の3候補とは一線を画して、森友学園問題での公文書改ざんに関して再調査を求めるなど、時に野党的な「追及姿勢」を見せ、女性活躍、子ども政策などでも独自性を発揮して、それぞれが自身の得意分野で勝負する「論戦」を展開していくこととなった。

読み違えた?河野氏の戦略

告示日に私は、届け出直後にスタジオに駆けつけてくれた4人の候補を前に夕方のニュース番組「イット!」の中で、総裁選が「一回目の投票では決まらず、決選投票までいくとみているか」を○×で聞いてみたところ、岸田氏、高市氏、野田氏は「○」の札を立てて、状況から決選投票ずれ込みはやむなしと考えていることをあっさり認めた。一方で、河野氏だけは「×」を出して、一回で勝敗は決すると言い切り、レース開始当初から1回目の投票で決着させる戦略を描いていることを隠さなかった。

その後の選挙戦では、まさにこの初回投票で決着するか、議員票の比率が大きくなる「決選投票」に持ち込まれるかどうかが、最大の焦点となっていく。

河野氏が幅広い国民的な人気をバックに議員票と同じ比率で配分された「党員・党友票」で圧勝して、1回目の投票で過半数を獲得し勝利するか、あるいは派閥単位での組織票に一定程度依存する岸田氏が「決選投票」まで持ち込んで、優位に立つ議員票で河野氏を逆転できるか、という戦いに収斂していくこととなった。

“姿勢の違い”が際だった岸田氏と河野氏

告示から投開票までの総裁選期間中、私は結局、合わせて3回、「イット!」、「日曜報道THE PRIME」のスタジオで4人の候補と直接議論する機会を得たが、毎回の議論で感じたのは、各候補の立場の違いが見えづらいという一般的な評価とは逆に、広く国民世論に訴えようと、「核燃料サイクルの早期廃止」や「最低保障年金を全額税でまかなう案」など、国民生活に直結する課題で、独自の考え方に基づく持論を熱心に繰り出す河野氏と、自民党の政調会長や外相などを長く務めていたこともあり、従来の政府や党の見解をベースに経験値から政策を積み上げようとする岸田氏との、課題にアプローチする“姿勢の違い”は際立っていたように思える。

激しい選挙戦の末に迎えた投開票日。河野氏が描いていた党員票での“圧勝”をバックに議員心理を動かして、1回目の投票で決着をつけるとのシナリオは、党員票の伸び悩みと、想定外に少ない2桁の議員票という結果でもろくも崩れ去る。

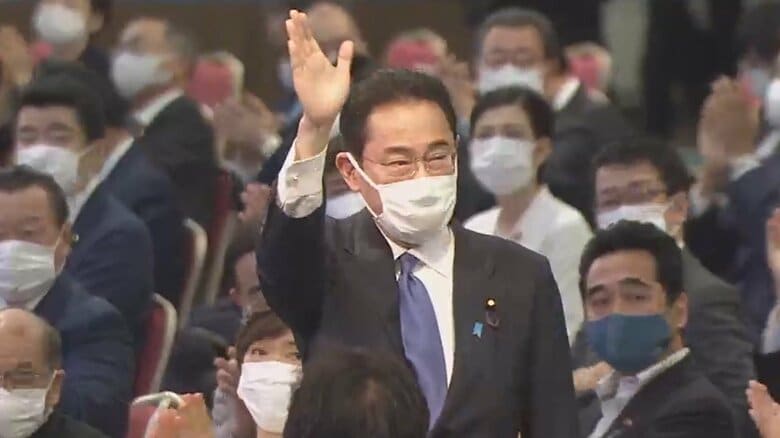

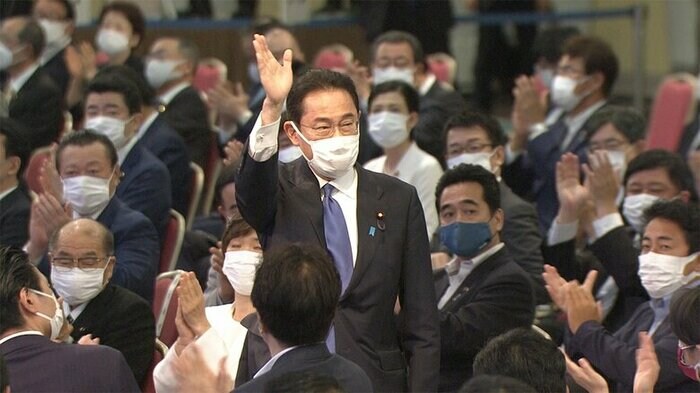

一方で、最終盤まで態度が明らかではなかった竹下派や二階派などの派閥の大半または一部を取り込む形で議員票を積み上げた岸田氏が、狙い通りに「決選投票」まで持ち込むことに成功し、河野氏に勝利するという結末となった。

「党改革」を前面に押し立てて立候補表明した岸田氏が、最後の決選投票では、旧態依然とした派閥の論理に助けられる形で勝利したというのは、ある意味皮肉ではあるが、この総裁選中に、自民党内である変化が起きていたことも確かだ。

「党風一新」を目指した若手・中堅議員

論戦が本格化する前に、自民党の若手・中堅議員らは福田達夫議員らを中心に、「党風一新の会」を立ち上げ、その会合には約90人が集まった。彼らは自民党が変わるためには従来の「派閥中心政治」から脱却すべきで、今回は「自主投票で臨むべき」との声を上げて注目を集めた。実際には各派閥の「自主投票」の流れはその時点ですでに始まってはいたが、そうした流れを一気に推し進めたのはこのグループだった。

しかし、最終盤ではそうした「脱・派閥」の声は鳴りを潜め、投票日には初回投票こそ、各派閥の「自主投票」が主流となったが、最後の「決選投票」の行方を決めたのは、やはり派閥単位での票の動きだった。

果たして、岸田新総裁はこの派閥主導の古い自民党を作り変えて、真の改革を推し進めることができるのか。党執行部人事や組閣人事で、目指している「中堅・若手、女性の登用」を本当に実現できるのか。国民がそれを真剣に見守っているということを忘れてはならない。

【執筆:フジテレビ報道局 政治部長 松山俊行】