小泉進次郎環境大臣はフジテレビ夏のイベント「バーチャル冒険アイランド」のステージトークに出演し、Z世代を代表する東京都内、横浜、福島の中高生と「カーボンニュートラルとその先の未来へ」と題して気候変動や環境問題についてトークセッションを行った。(聞き手:フジテレビ解説委員鈴木款)

「若い世代だからこそ貢献できることは?」

小泉氏はトークセッションの冒頭、Z世代の中高生との議論を「すごく貴重な機会」と語った。

「環境大臣になってから、政治家になって1番、学生さんから手紙をもらっているんです。それぐらい若い世代の気候変動と環境問題の意識がすごく高い。SDGsを学校教育でやり始めた影響がかなり大きいと思います」

「若い世代だからこそ、環境活動に貢献ができることは何かあったりしますか?」

ステージは品川女子学院の生徒より、小泉氏に向けたこんな質問から始まった。

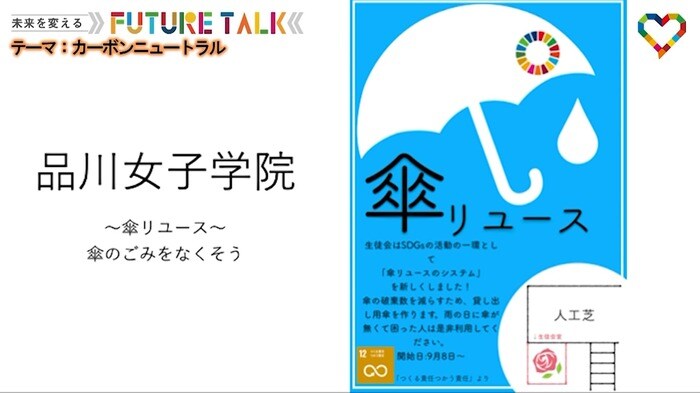

品川女子学院では高校生がすぐに取り掛かれる身近な活動として、「傘リユース」という学校で傘を貸し出す取り組みを行っているという。

小泉氏は「いっぱいありますね」と答え、こう続けた。

「例えば生徒会でこれからプラスチックごみを減らすために何をするかということも考えられるだろうし、再生可能エネルギーを学校に導入を求めることもできると思います」

小泉氏はその具体的な例として静岡県にある浜松開誠館中学校・高等学校で生徒たちが学校に再生可能エネルギー100%を求め実現したことや、長野県の白馬高等学校ではCO2削減のため生徒が校舎の断熱化を学校に求めて実現したことを例に挙げた。

「政治家の任期と環境政策効果のギャップは?」

ドルトン東京学園の生徒からはこんな質問が小泉氏に投げかけられた。

「環境問題は対策の効果が現われるのが数十年後ですけど、政治家の任期はずっと短いです。この期間と任期のギャップをどう捉え、環境保護を行っていくつもりでしょうか」

これに対して小泉氏は「すごく大切な視点ですね」と感心しつつこう答えた。

「将来、効果が着実に出てくる新たなルールを作ることが、いまやらなければいけないことだと思っていて、例えば前国会で成立したプラスチック新法。いまのままプラスチックがどんどん川から海に流れていくと、海の中の魚よりもプラスチックの方が多くなってしまう。それはいますぐに全部を止められるわけではないけれど、早く始めなければいけないから、法律を作りました」

「再エネ電力の安定供給実現と地域の雇用は?」

またリモートで福島から参加した福島県立ふたば未来学園の生徒からはこんな質問があった。

「福島県では水素や再生可能エネルギーの分野が成長していますが、安定的な出力を確保できる火力発電への依存からどのように脱却し安定供給を実現できるでしょうか。また福島県浜通りのようにこれまで火力発電に雇用を支えられてきた地域に対して何らかの手立ては考えられるのでしょうか」

小泉氏は復興政務官時代福島県の復興に尽力しており、ふたば未来学園の設立にもかかわってきた。小泉氏はこう語る。

「不安定だと言われる再生可能エネルギーをどうやって安定させていくか。1つは貯めること。蓄電池や、電気自動車も実は動く蓄電池です。もう1つは皆さんの世代には当たり前のことかも知れないけどデジタルの力です。需要と供給を瞬時にしかも正確にマッチをさせていく。そのためにデジタルは大きな可能性を持っています」

そして火力発電に支えられてきた地域経済についてはこう答えた。

「火力に依存していた地域をどうやって次の経済に向けていくかという支援策は、例えば新たなチャレンジをしたいという会社に、どういう支援ができるのか。脱炭素の方向にみんなが前向きに移行できるように取り組んでいきたいと思います」

「カーボンニュートラル実現で日本はどんな姿に?」

最後に横浜創英中学・高等学校の生徒はこんな質問をした。

「カーボンニュートラルに対して私たち国民はまだ傍観者かなと思います。私たちは具体的にどのようなことをやっていけばいいですか。また、2050年に達成したとして、その時の日本はどのような姿になっていますか」

これに対して小泉氏は身を乗り出してこう答えた。

「まずきょうからどんな小さなことでもいいから、何か1つ始めてください。マイバッグでもマイボトルでも。きょう家に帰ったら家族でこのイベントの話をしてください。そして家の電力契約について再エネかどうか聞いてください。生活の中で1つ何か変えると次の変化を見つけることが楽しくなります。そうやって1人1人が生活のあり方をより環境負荷の低いものに変えていくことを、皆さんにやってほしいと心から思っています」

そしてこう続けた。

「2050年にどのような社会になっているか。いまよりも災害のリスクに怯えることのない、そして日本は経済や生活の基盤の多くを海外に依存しているけれど、2050年の日本では地域の中で経済や暮らしが自立分散型で持続可能な社会になっていくように、いま政策を1つ1つ積み上げています」

「SDGsが自分に近いことだと実感できた」

イベントはその後も各学校の生徒から質問や提言も相次いだ。これはぜひ動画を見て確認してほしい。そして最後に出演の感想を聞かれた高校生はこう答えた。

「私はいままでSDGsは結構遠いことだなと感じていました。政府の人がやって私たちはかたちだけというような感じで生活していたんですが、きょうの話を聞いて様々なことが変わってきていて、こんなにも自分に近いことだと実感できてとても楽しかったです」

このイベントの模様は以下のリンクより9月30日(木)まで視聴可能です。

【THE ODAIBA 2021バーチャル冒険アイランド「 未来を変えるFUTURE TALK」】

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】