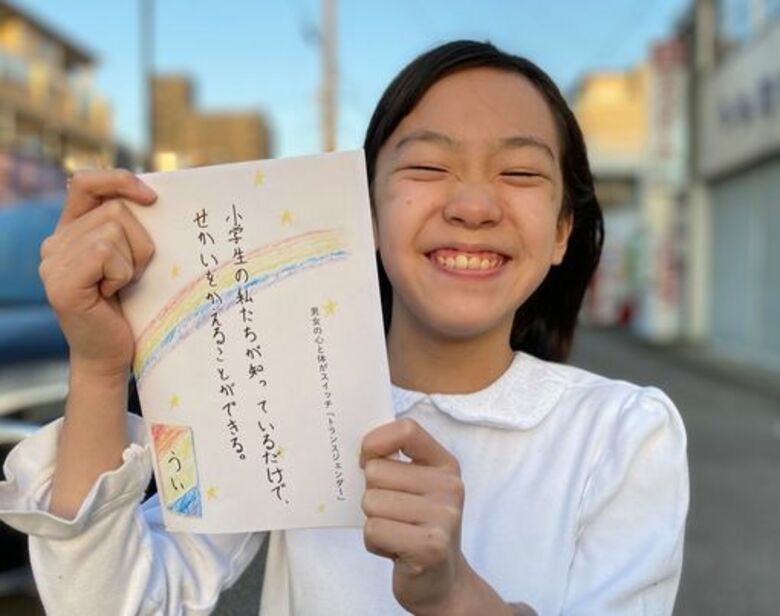

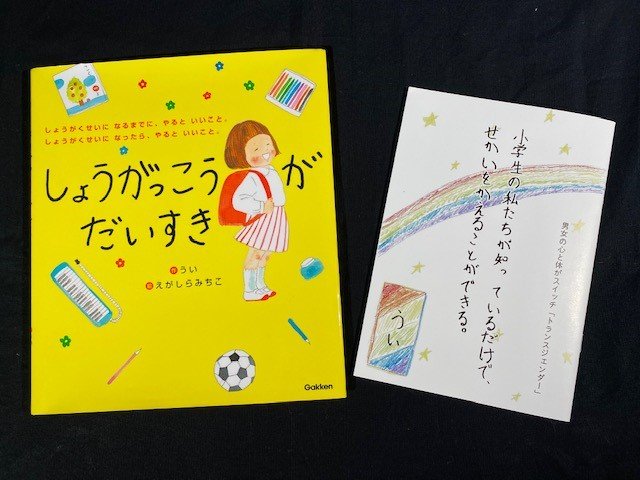

3年前の2018年、小学校2年生がつくった絵本が出版され10万部を超えるベストセラーとなっていまも読まれ続けている。その絵本のタイトルは「しょうがっこうがだいすき」。いま10歳となった作者・秋元ういさんが出版した2作目は「小学生の私たちが知っているだけで、せかいをかえることができる。」。

本の内容がトランスジェンダーと聞いて「家庭でどんな育て方をしているのだろう」と興味を持った筆者は両親に話を聞いた。

日頃から「なんでそう思ったの?」と聞くことが大事

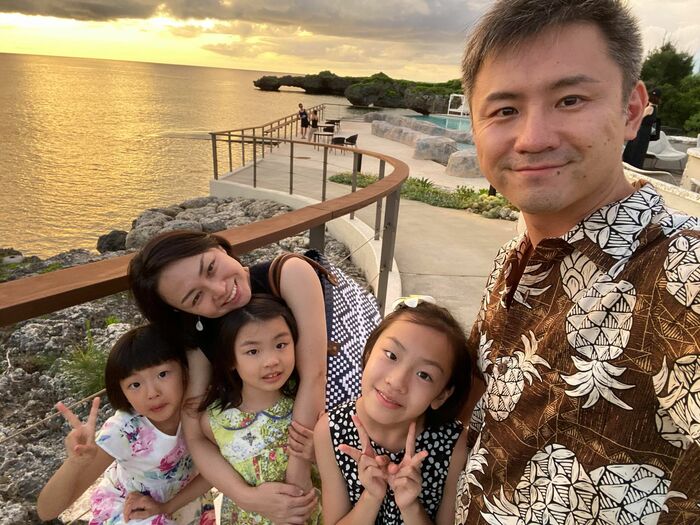

秋元ういさんは3人姉妹の長女で、父・秋元祥治さん(41)は大学在学中に地域活性化支援のNPO法人を立ち上げ、中小企業などの経営コンサルティングを行っている。母・舞さん(39)も同じく経営コンサルタントだ。一家はいま愛知県に住んでいて、ういさんは公立小学校の5年生だ。

――今回書いた本はトランスジェンダーについてですね。本によるとういさんがトランスジェンダーに関心を持ったきっかけは、テレビで存在を知って「本当にいるのかな」とお父さんに聞いたところ、お父さんから「あってみたい?」と聞かれたことだったと。

祥治さん:

そのテレビ番組ではLGBTを特集していたのですが、当時彼女は小学校3年生だったので、恋愛感情がそもそも理解できませんでした。そこでT=トランスジェンダーだけにフォーカスして、夏休みの自由研究をやることにしたんです。

舞さん:

日頃から彼女が思ったことにはできるだけ「なんでそう思ったの?」と聞いたりとか、質問されたら一緒に調べたり答えてあげたりしています。この時もそうで、そうしたことがやっぱり大事なのかなと思いました。

問いかけをすると自分の中に文字が浮かんでくる

――その研究が今回本になったわけですね。

舞さん:

「しょうがっこうがだいすき」のときは、「どんな人たちに書いてあげるの?」と聞きました。父親が自分より若い世代向けに本を書いていたので、「私も年下の子たちに書きたいな」と言うので「じゃあどんなことを書いてあげる?」と聞いて本づくりが始まりました。

トランスジェンダーを子どもたちにどう伝えるのかはとても難しいと思っていたので、「まずトランスジェンダーの何が理解できたのかを書いてみようか」と言いました。

――そして実際にトランスジェンダーの人たちに取材に行ったのですね。

舞さん:

取材に行くときに「何を質問しようか」と質問項目を一緒に考えました。インタビュー中、彼女が理解できないところは説明してあげたり。またそこから何を感じて何を伝えたいのかを考えながら彼女が書いて、それを一緒に読み直しながら「もうちょっと書いてみようか」と。

こういう問いかけをすると「こういうことも言えるかな」と自分の中に文字が浮かんでくるようです。そういうサポートをしながら、本が出来上がったという感じですね。

台湾デジタル大臣との対話から得たもの

『取材当日ういさんは、台湾のデジタル担当大臣オードリー・タン氏に雑誌の企画でオンラインによるインタビューをしていた。タン氏はトランスジェンダーをカミングアウトしていることでも知られている。このインタビューはういさんがタン氏に手紙を送ったことから実現した。』

――タンさんは中学生の時、アメリカの大学の授業をオンラインで学びたいと学校や両親から理解を得て自宅で学習していました。インタビューの中でタンさんは「自分自身の体験から大人がさまざまな考えを聞く耳を持つことが何よりも大切なのではないかと思います」と語っていましたね。

舞さん:

ちゃんとその人の意見をきいてあげるのは、やはりとても大事なことだなと思いました。

私もそこまでできているか分からないですが、例えば彼女が何かに興味を持ったときに、「なんで?」と聞いたり、「それはこういうことが言いたいの?」と確認して興味を広げてあげたりしています。

祥治さん:

ふつうはタンさんに「男だったときどうでした?」って聞けないですね(笑)。ああいうことを素直に聞けて、それを自分も一緒にいて学べるっていうのはすごくいいです。

子どもが親を知らない体験や学びに導く

――「子どもに導かれている感覚」ですかね。子育ての中でありますよね。

祥治さん:

子どもの興味とか、やりたいことを否定せずに一緒に手伝っていくと、僕らも知らないことや気づかないことをさせてもらうことがありますね。

うちは娘が3人いますが、次女のここ(8歳)は去年の秋頃からコーヒー屋さんをやっていて、コーヒー豆を仕入れて私に100円で売ってくれるという(笑)。

彼女がコーヒー屋さんをやってみたいと話していたので、「沖縄でコーヒー農園に行って、どうやってコーヒーができるか見に行こうか」と。私たちも実際にコーヒーの実を見るのが初めてでしたし、こうした体験や学びができたのも彼女がいたからこそですね。

舞さん:

小学生の家庭内起業が話題になった時があって、お家で1杯コーヒーをいれてお父さんに売るというのをネットでみて「これ面白いよね」と。

自分で物を仕入れて売るとお金の流れや価値観がわかるのはいい取り組みだなと思っていたら、コロナになって子どもたちも学校が休業になりとても暇そうにしてるし、私も余裕ができたので、だったら「やってみる?」と。そうしたら「やりたい」というので、コーヒー豆を仕入れるところから始めました。

学校は思い通りにならないことを学ぶ場

――ういちゃんが通っている小学校では、子どもに自発的に考えさせるようなプロジェクト型の学習をやっているんですか。

舞さん:

今は少しずつ取り組み始めているようです。タブレット教育が昨年から始まったので「タブレットで調べものをしましょう」ということなどですね。

家庭では自分が興味のあることを親に許容してもらえますが、学校ではいろいろな意見の人がいて、許容してもらえるときもあれば許容されないときもある。逆に自分が許容できないこともありますね。そうしたことを学べるのがとても大事だと思っています。

祥治さん:

世の中には自分の思い通りにならないことがあるということを理解する、ですね(笑)。

小学生が小学生に伝えることの意味

――最後に。ういさんは今後も作家としてやっていくのですか?

祥治さん:

タンさんはとても丁寧に説明して頂いたんですけど、多分小学4年生(当時)には難しかったと思います。だからこそ、こうしたことを小学生が理解できる範囲で、小学生の言葉で小学生に伝えるというのは、もしかするととても世の中の役に立ったり、意味があることかなと思いました。もし彼女が望むのであれば、これからも続けてくれるといいなと思いますね。

――ありがとうございました。

ういという名前は、「あなたのことも私のことと考えられる子、一人称が常に“we(私たち)”になるように」と両親が考えてつけた。この名前についてういさんに聞いてみると「いつもういさんて呼ばれるの。1人だけういさんで、他の子はここちゃん、あっちゃんってちゃんづけ。ういちゃんって言いづらいみたいでういちゃんにならない」と少し不満そうだった。

でも筆者はとてもいい名前だと思う。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】