「当初思い描いていた範囲を超える成果を挙げられた」

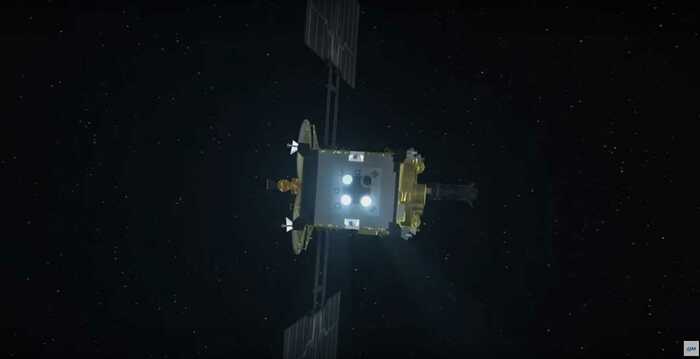

JAXA(宇宙航空研究開発機構)の津田雄一プロジェクトマネージャーは、今月19日に行われた今年最後の記者会見で、小惑星探査機「はやぶさ2」のミッションについてこう振り返った。

そして、津田氏ははやぶさ2が成し遂げた7つの「世界初」を挙げ、ミッションの全貌を報告したのだった。

「世界初」づくしだったはやぶさ2。会見で挙げられた7つの項目に沿って、改めてはやぶさ2の偉業について振り返ってみたい。

① 小型探査ロボットによる小天体表面の移動探査

② 複数探査ロボットの小天体上への投下・展開

はやぶさ2は去年の9月に「ミネルバ2」という小型探査ロボット2台を小惑星「リュウグウ」に投下、着陸を成功させた。

このロボットはごつごつとした「リュウグウ」の表面をなんとピョンピョンと跳ねまわりながら観測・撮影ができるというもの。

ミネルバ2は、リュウグウ表面にある1センチ程度から100メートルにも及ぶ大小様々な岩石の写真を次々と撮影することに成功した。

こうした移動能力があるロボットを着陸させ、実際に観測に成功させたのがはやぶさ2のはじめての世界初だった。

③ 天体着陸精度60㎝の実現

地球から数億キロ離れた小惑星にはやぶさ2を着陸させることについて、JAXAは以前、「日本からブラジルへ6センチの的を狙うのと同じ」「20キロ上空から甲子園球場のマウンドに降りるようなもの」など様々な例えでその難しさを表現していた。

ただでさえ難しい着地に2回も成功したはやぶさ2。それもただ着地しただけでなく接地目標から59.8㎝という小さなずれで2回目の着陸を成功させていた(1回目は目標との誤差は1m)。

人工クレーター作成と地下物質採取の目的のために、ピンポイントの着陸はミッションの命運をわける重要な岐路になっていた。

④ 人工クレーターの作成とその過程・前後の詳細観測

人工クレーターの作成はことし4月5日に行われた。

インパクターと呼ばれる衝突装置を切り離し、爆発させ、リュウグウの表面に金属の弾を打ち込むというダイナミックなもので、その結果、直径15メートルほどのクレーターの作成に成功。その一部始終の撮影にもはやぶさ2は成功している。

この人工クレーターは地下物質採取へのプロローグをなすミッションだった。惑星表面の物質と比べて、放射線などの影響を受けていない地下の物質の方が、太陽系誕生のおよそ46億年前の状態をよりよく保っているとされ、採取に成功すれば、科学的な価値は計り知れない。

1回目の着地に成功したはやぶさ2が「さらなる挑戦」のために挑んだのが人工クレーターの作成だった。ちなみに、このクレーターは後に「おむすびころりん」と名付けられる。

⑤ 同一天体2地点への着陸

⑥ 地球圏外の天体の地下物質へのアクセス

さらなる挑戦に触れる前に、最初の挑戦を振り返ってみたい。

一回目の着陸は当初の予定より大きくずれこんだ。当初の予定は2018年の10月下旬だったが、確実に着陸できる見込みがたたず、結局、それから4か月ずれ込んだのだった。

去年10月の時点で、津田氏は「リュウグウは徹底的にでこぼこしていて平たんな部分がない。いじわる極まりない」と語っていたように、リュウグウは予想以上に着陸が難しい環境だった。この去年の秋ごろからことしの年初にかけての時期が、プロジェクトチームにとって、はやぶさ2を安全で確実に着陸させる方法を考えに考え、大きな判断をしなければならない厳しい時期だったといえる。こうした試練に耐えながらチームは、ことし2月22日に見事、1回目の着陸に成功させる。

はやぶさ2のプロジェクトチームが偉大なのは、ここで挑戦をあきらめなかったところだ。当然、「1回成功していのだからもういいのでは」という意見も内部で出たということだが、よりサイエンス的な成果を貪欲に求めにいけたところに私はプロ集団としての彼らのすごみを感じる。

最初の着陸で地表物質の採取に成功したとみられるはやぶさ2だったが、より深い成果を得るべく、地下物質の採取のフェイズに移る。これが先に触れた「さらなる挑戦」のことである。

人工クレーターを作る際に地下物質を噴出させ、クレーターのふちに着陸し、物質を採取するという途轍もない計画だが、はやぶさ2は見事2回目の着陸に成功する。地下物質の採取も成功が確実視されている。いうまでもないが、2度の着地や採取は世界初の快挙だ。

2回目にはやぶさ2が降り立った地点については「科学的成果がたくさん出ますように」という願いを込めて「うちでのこづち」と命名されることになる。

ここで思い出されるのが、ことし7月11日、2回目の着陸成功直後に行われた会見で、津田氏が「私たちは太陽系の歴史を手に入れることができた!100点満点で1000点。パーフェクトです!」と興奮気味に語っていた姿だ。

2回の着陸までの計画が、緻密の上に緻密を重ね、しかも、その計画を刻々と変わる状況の変化に対応しながら着実に守り、実行することは、想像をはるかに超える苦労の連続だったはずだ。

最大のミッションに打ち勝ち、熱い思いをかたる津田氏の姿を見ていると、はからずも胸に迫るものを感じ、取材の手が止まる瞬間があったことを付記する。

⑦ 最小・複数の小天体周回人工衛星の実現

最後の世界初は、いわば発想の転換が生んだ世界初だった。

トラブルにより、本来の機能を失った小型ロボット「ミネルバⅡ2」やターゲットマーカーを投下し、リュウグウを周回させ、惑星の重力分布などの調査に生かそうというもので、無事成功。ことし10月に行われたこのミッションがはやぶさ2の小惑星リュウグウでの最後のお仕事となった。

かけ足で振り返ったが、以上がはやぶさ2の7つの「世界初」である。

はやぶさ2は今月3日(12月3日は、5年前にはやぶさ2が打ち上げられた記念日でもある)、主エンジンの「イオンエンジン」を本格稼働させ、地球への帰還の旅を始めた。地球まではおよそ8億キロの長い旅だ。

ことし11月、いよいよリュウグウを離れるという段階で行われた会見で、津田氏は「ずっとリュウグウを見てきた。美しい、憎たらしい、最後は感謝、いろんな感情がある」と語り、「さようなら、また逢う日まで」と万感の思いを込めて、好敵手であり恩人ともいえるこの小さな惑星との別れを惜しんだ。

はやぶさ2は、来年の今頃、リュウグウから採取された物質が入ったカプセルを地球に届けてくれることになっている。その後の予定についてはいま、様々な可能性が検討されている。

たくさんの人たちの思いを乗せていまも宇宙を飛び続けるはやぶさ2。

太陽系や生命の起源にも迫ろうという人類の宝の到着がいまから待ち遠しい。

(執筆:フジテレビ社会部文部科学省担当 金子聡太郎)