日トルコ友好のきっかけ

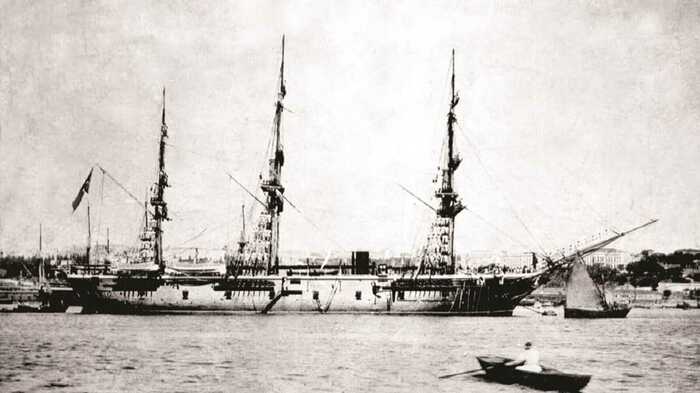

エルトゥールル号遭難事故をご存じだろうか? 今から約130年前の1890年(明治23年)、日本から帰国途中のトルコの使節団を乗せた軍艦が嵐に見舞われ、現在の和歌山県串本町沖で座礁、乗組員500人以上が死亡したという痛ましい海難事故だ。そんな中、地元の人々が懸命な救護活動を行って69人のトルコ人の命を救い、日本海軍が巡洋艦で彼らをトルコまで送り届けた。トルコ国民の多くは今でもこの恩を忘れておらず、トルコが世界有数の親日国と言われるきっかけとなった出来事だ。

事故以前から始まっていた交流

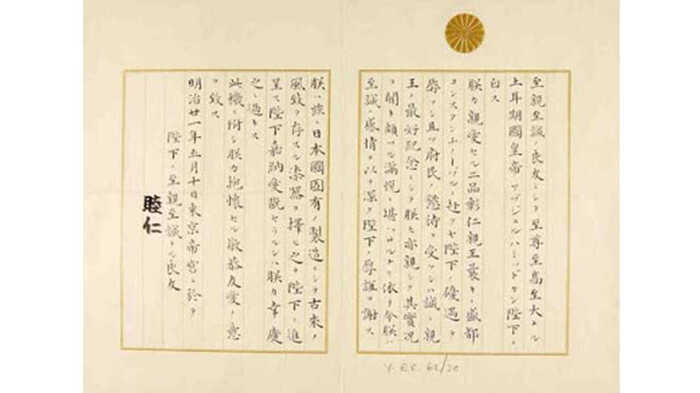

この事故の3年前の1887年(明治20年)、軍人でもあり日清戦争でも指揮を執った小松宮彰仁親王が、ヨーロッパ視察旅行の帰途にイスタンブールを訪問し、当時のオスマン帝国皇帝、アブデュルハミト2世に謁見している。

トルコ側の厚遇に感謝した明治天皇は、翌年、皇帝に親書と勲章を捧呈した。そして1889年(明治22年)、今度は皇帝が明治天皇に勲章を捧呈するためエルトゥールル号を派遣したのだ。事故の前から日本とトルコの友好関係が深まりつつあったことが伺える。

日本からの贈りもの

小松宮彰仁親王はアブデュルハミト2世に謁見した際、日本から持参した屏風を贈呈した。屏風はボスポラス海峡に佇む壮麗なドルマバフチェ宮殿内に飾られてきたが、日焼けなどの痛みが激しく、今年6月、別の宮殿の修復アトリエに持ち込まれた。日本刺繍絵画が施された立派な屏風だ。我々は今回、その修復作業を取材することができた。

屏風の刺繍絵画は全部で6枚あり、日本の国鳥であるキジや牡丹など、鳥や花がモチーフとなっている。シルクの布の色は褪せ、汚れや破れた箇所も目立つとはいえ、写実的な構図はオリジナルのまま。まさに、時空を超えて訴えかけてくるようだ。この時代に作られた手作業の日本刺繍は、その多くが輸出されてしまったとみられ、この作品もまた大変貴重だと言えよう。

修復作業では、本来の刺繍絵画に近い色のシルクの布を用意し、さらに似た色に染めた上で破れた部分にあてがうという。想像するだけで大変な作業だ。修復作業の責任者、バシャック・ビルセルさんに話を聞いた。

ビルセルさん:

「日本の芸術作品のほとんどの作品は、われわれが今までに見たことのない手法で作られています。織り方もトルコのものとかなり異なります。そのため、まず作品を理解することから始めます。どのように作られたのか?どのように織られたのか?文献を調べたり、時には日本の大学に問い合わせたりもします。とはいえ、修復の基本的な仕方は変わりません。今の状態を良好にし、それを保つようにしていくのです」

屏風の中から当時の新聞を発見

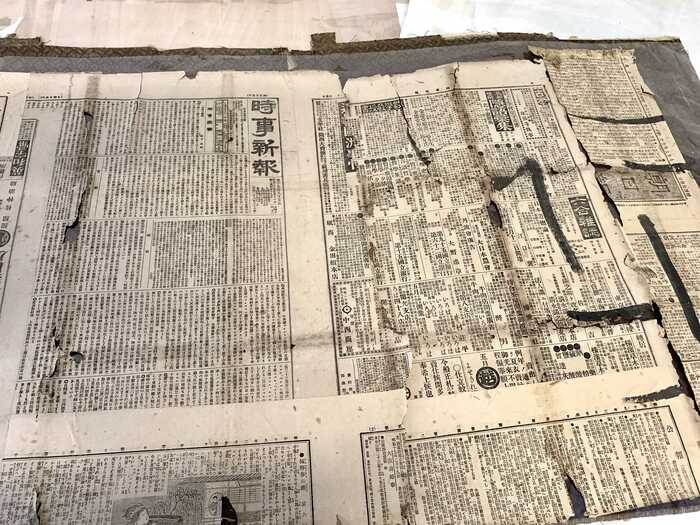

修復作業は、まずはリサーチからだと語るビルセルさん。同じ芸術品といってもトルコ古来のものとは勝手が違う。使われている素材や工具も当然異なるはずだ。日本にまで問い合わせるというから、作業は一筋縄ではいかないだろう。そんな修復作業の過程で、ある発見があったという。屏風を解体したところ、当時の日本の新聞が出てきたのだ。屏風の骨組みの「下張り」として使われたとみられ、朝日新聞のほか、当時発行されていた時事新報があった。

時事新報は福沢諭吉が1882年(明治15年)に創刊した日刊紙。歴史を感じざるを得ない。これらの新聞もあわせて修復するというが、再び「下張り」され、次の修復までの間、再び“タイムカプセル”となる。

ビルセルさん:

「ドルマバフチェ宮殿には『日本の間』と呼ばれるホールがあり、シックな日本の作品が多く揃っています。そのほとんどが、オスマン帝国時代に日本から贈られたものです」

ビルセルさん:

「日本の作品はトルコの宮殿によくマッチしていて、相応しい品格があります。作品の修復には細心の注意を払い、まずはその歴史背景を調べることからスタートします。調べれば調べるほど、両国のきずなを感じるのです」

ビルセルさんの言葉からは、修復する作品への愛だけではなく、日本に対する尊敬の念が感じられた。

今年は日本における「トルコ文化年」。日本各地でトルコにまつわるイベントも多く開催されている。今回、われわれが取材した刺繍絵画の屏風の修復作業が終了し、再びドルマバフチェ宮殿に展示されるのは2か月後だという。この作品が日本とトルコの友好の証として、末永く両国の人々の記憶に残ることを願ってやまない。

【執筆:FNNイスタンブール支局長 清水康彦】