東京都が2021年2月に公表した「東京ベイeSGプロジェクト」。このプロジェクトはお台場など東京ベイエリアを舞台にデジタルテクノロジーを取り入れたゼロエミッションの街づくりを中長期的なスパンで行おうというものだ。

この旗振り役となるのは、都政のデジタル化「シン・トセイ」を主導する宮坂学副知事。かつて“爆速経営”をスローガンにヤフーを率いた宮坂氏は、東京ベイエリアをどんな街にしようとしているのか聞いた。

「DX成功しても気候変動を乗り越えないと」

――今回公開したプロジェクトでは、「危機を乗り越え、50年・100年先の未来の東京を創る」とありますね。

宮坂氏:

2020年秋の有識者会議以降、さまざまな方にヒアリングをしてきたのですが、皆が口を揃えて言うのは「東京のデジタル化の遅れが深刻」「気候変動が深刻」だということです。とくに世界の温室効果ガスの70%は、都市が出しているといわれていて、気候変動イコール都市問題ですね。都市をどう変えるかが結局気候変動に勝つことにつながります。

東京は世界最大級の都市じゃないですか。世界最大の都市を動かしながら、作り変えることはとても難しいと思うのですが、2030年が分岐点なので残った時間はあと10年しかないんですね。

――宮坂さんというと都政のデジタル化のためにIT業界から転身したのですが、このプロジェクトは気候変動対策ですよね。

宮坂氏:

自分としてはDX(デジタルトランスフォーメーション)が担当ですが、これに成功しても気候変動を乗り越えない限り虚しいですし、気候変動はもっともホットな領域だと思っています。

自分たちが子どものときあれだけ汚かった東京の空がいまは綺麗になったし、泡立っていた多摩川が綺麗になって、テクノロジーってやはりすごいわけですよ。テクノロジーを正しく実装してそこにちゃんとファイナンスがつけば、街をつくりかえられると思うんです。サーキュラーエコノミーの領域などでデジタルテクノロジーが貢献できるところもたくさんあると考えています。

都市はデジタルとグリーンをやらないと生き残れない

――いまZ世代を中心とした若い世代は確実に環境に対する意識が変わってきましたね。

宮坂氏:

海外ではいま気候変動への意識の高まりがすごくて、日本との意識格差がどんどん広がっています。いま世界でESG投資が活発ですが、都市も企業もデジタルとグリーンをやらないと生き残れない。東京の街もグリーンに生まれ変わらないといけないんですよね。

CO2を出して経済成長しているのは、若い世代にとって昔の“足尾銅山”みたいな感覚だと思います。当時の人は「それでいいでしょ、(業績が)伸びているんだから」と考えていたと思うけど、環境への意識が弱いまま伸ばしていたんで今からみればまったく感覚が違いますよね。大学生から20代、30代前半ぐらいまでの若い人たちと話すとたくさんヒントがあります。Z世代ど真ん中の人たちがすごく頑張っていますね。

――このプロジェクトは東京ベイエリアを舞台に選びましたね。その理由は何だったのですか?

宮坂氏:

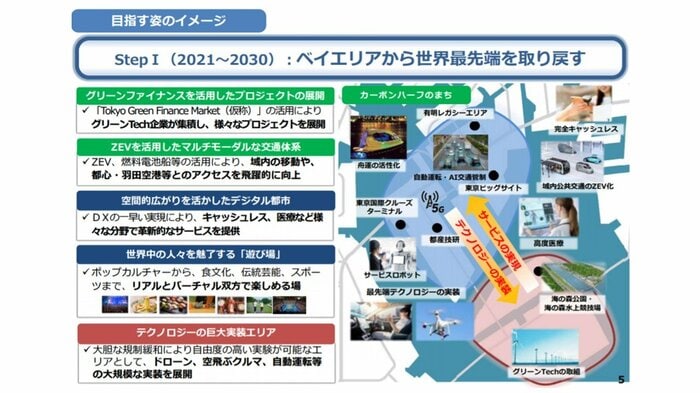

ベイエリアのポテンシャルですね。ああいう比較的大きなスペースは、ニューヨークにもロンドンにもないじゃないですか。だからものすごくポテンシャルが残されていると思います。既存の計画より長期的な視点である50年、100年先のことを考えてみようということです。あのエリアでデジタルテクノロジーを使ってゼロエミッションの都市をつくることができるのか、試してうまくいけば横展開でインストールできる。

これは“ムーンショット”並だと思っています。ゼロから作るのではなく動いているものを止めずにつくりかえることはとてつもなく難しいですから。

次世代の子ども世代のニーズを満たす街づくりとは

――どんな街になるのか具体的なイメージはありますか?

宮坂氏:

それはこれからの議論の積み重ねで形作られていくと思いますが、このプロジェクトの叩き台を作るときに、いろんな有識者に「せっかく東京に残された最後の大きなスペースなので、21世紀に格好いい街ってどういうものだろう」とヒアリングしたんです。昭和的な“格好いい街”はマンハッタンの摩天楼イメージだと思いますが、若い世代からするとむしろ「なんか残念」みたいな話だと思うんです。大きなビルがいっぱい立つと「まだそれやっているの?」という感じになっているんですね。

――確かにハード主導の街づくりではもはや人は集まらないですよね。

宮坂氏:

いまのニーズを満たすのではなくて次世代の次の世代、Z世代の子どものニーズを満たす街をつくることも大切じゃないですか。そうしないとそのときは格好良くてもすぐ陳腐化して退屈な街になっちゃうんですよ。

次世代の次の世代から「つくってくれてありがとう」と言ってもらうために、僕ら行政マンだけでなく、地元の人、若い世代やデジタル世代など外の人の感性をどんどん入れないと。

人は便利に飽きていて楽しみに集まる

――個人的には駒沢公園をよく残してくれたなあと、昔の世代にいつも感謝しながら走っていますね(笑)。

宮坂氏:

神宮の森とか新宿御苑とか「つくって残してくれて本当にありがとう」という世界じゃないですか。自動運転の街をつくると人が来るのかなと思っていたとき、ある人に言われてショックだったのが「便利ってもうみんな飽きているから人が来ないよ」と。

20世紀の格好いい街って便利な街っていうのがありましたけど、やはり「そこに行けば楽しい」というのがないと。いま仕事だって家でできる人が増えているわけですから、いままでとは違った価値観がない限りはわざわざ電車乗って人は集まらないですね。

――たとえばプロジェクトの中には「遊び場」としての食文化もありますね。

宮坂氏:

食事が美味しいのは大事ですよね。たとえば世界にはテクノロジーやAIを使ってレシピを創造したり、オープンソースのようにエリアでレシピを共有する動きもあって、そうした街では全体の食事のレベルが圧倒的に上がったそうです。たれは秘伝にしないで皆で分かち合おうと決める。しかも地産地消のものを使うとか、調理に使うエネルギーや食器はすべて再生可能なものにする、フェアトレードの商品を使うとか哲学を入れる。こういったテクノロジーとスタイルを大事にしているガストロノミーもあるそうです。

民間のグリーン資金をどう東京に向けるのか

――東京ではいま国際金融都市を目指すプロジェクトもありますが、人と同時にカネが集まるかどうかもポイントですね。

宮坂氏:

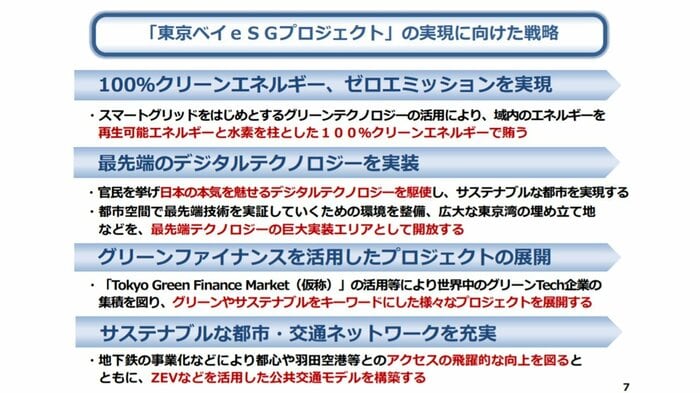

このプロジェクトを支えるのはデジタルテクノロジーとファイナンスだと思っています。アメリカの家計の金融資産は9千兆円ぐらいあるそうですが、日本にも2千兆円近くあるわけですから、僕ら行政がやることは制度面やメッセージを含めて民間の資金をどうやってグリーンに向けるかだと思います。

せっかく日本で調達したお金が海外のグリーンプロジェクトだけに使われるのではなく、そのインストール場所をどうやって東京につくるのかがカギですね。

ESG投資で存在感を少なくともアジアの中で出すために、世界に対してグリーンな街づくりの哲学を出さない限りは、国際金融都市といっても“なんかお金のある街”だけとなるんじゃないですかね

――フジテレビもベイエリアにありますが、少しずつ動きが出てきていますよね。

宮坂氏:

新陳代謝の中でどんどん新しい建物が生まれていますが、その時に街づくりも始まっているのかなと思っています。こうした流れに対して行政がこういう風にしてくれというメッセージをしっかり与えることによって、少しずつランクアップしていきましょうというのが必要かなと思っています。

――ベイエリアが日本のロールモデルとなり、東京が世界のモデル都市となれるようプロジェクトを成功させたいですね。ありがとうございました。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】