福島第一原発は2011年3月11日、全ての電源を失ったため、核燃料を冷やすことができなくなり、1号機から3号機で核燃料が溶け出す、いわゆる「メルトダウン」を起こした。

さらに1号機、3号機、4号機は水素爆発を起こし、未曾有の大事故となった。

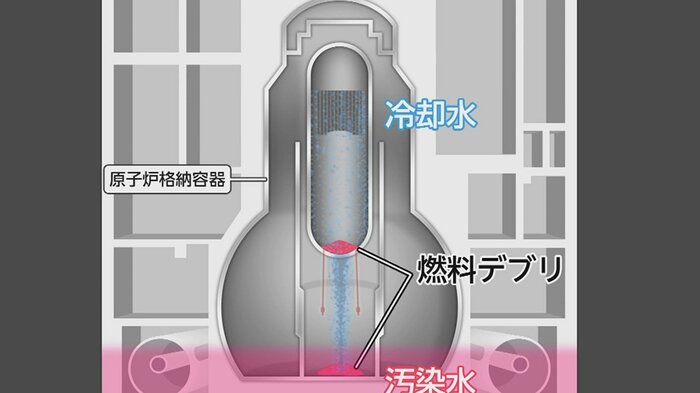

政府と東京電力は、2011年から福島第一原発の廃炉作業を30年から40年で終える計画として始めた。廃炉作業は原子炉建屋の上部にある使用済み燃料プールからの核燃料の取り出し、また溶けた核燃料と周辺の金属がまざりあった、いわゆる「燃料デブリ」を取り出すことが目的である。

2014年に4号機の使用済み燃料プール内の核燃料を取り出したのに次いで、2021年2月28日には3号機のプール内の核燃料もすべて取りだしを終えた。残るは1号機、2号機となる。

10年を迎える前に廃炉作業は一歩進んだ。

最大の難関「燃料デブリ」の取り出し

一方で、廃炉作業の最大の難関である「燃料デブリ」の取り出しはスタートラインにも立てていないのが現状だ。

1号機から3号機にある燃料デブリは、格納容器の底まで溶け落ち多くが堆積している。すべての号機のデブリを合わせると、およそ880トンあると推定されている。

デブリがある格納容器内部は極めて高い放射線量が計測されていて、1時間いれば人が死に至るようなレベル。その中で作業を行わなければいけないので、いかに過酷な作業であるかが分かる。

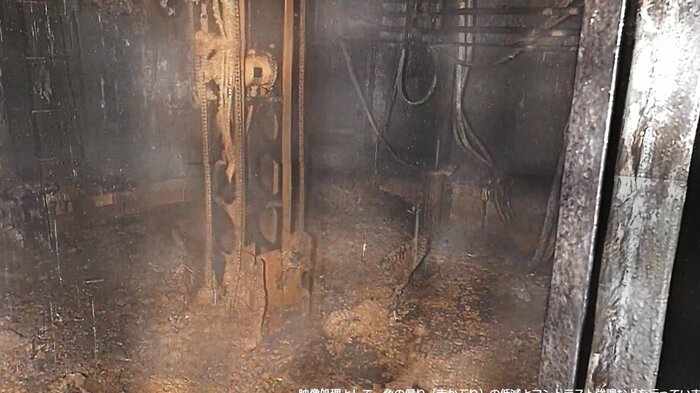

事故から8年、2019年に遠隔操作でロボットを使った2号機の内部調査では、デブリとみられる堆積物が幅広く存在していることが確認されている。

ロボットのアームでつかめる小石のようなものもあり、また岩のように完全に固まっているような場所もあった。

一方で、強度などを含めて詳細は分かっていない。

新型コロナウイルスの影響をうけ技術開発もストップ

そこで東京電力は震災から10年となる2021年、新たに大きめのロボットアームを入れて、試験的な取り出しを始める予定だった。

少量のデブリとみられる堆積物を採取し、初めて原発の外に取り出したうえ、デブリの性質や状態、つまり性状を分析するのが目的。

分析をもとに、デブリとみられる堆積物の成分の分析や取り出しに向けて水などで切断できるのかなど、今後、装置の開発に生かすためのものである。

しかし、廃炉作業にも新型コロナウイルスが影を落としている。

実は、試験的な取り出しを行うロボットアームの開発を行っていたのがイギリス。

イギリスでは開発が最終段階まで進んでいて、稼働テストなどを行った上で日本に送る予定だった。しかし、新型コロナウイルスの感染がイギリスで急拡大し、政府は街をロックダウン。ロボットアームの開発も同じくストップしてしまい、完成の目処が立たなくなってしまったのである。

東京電力はイギリスでの開発を諦め、4月にもロボットアームを日本に持ってきたうえ、国内で試験などを行う計画に修正すると発表した。また、計画修正の見直しに伴い、今年の試験的な取り出し開始は諦め、1年程度延期することも合わせて発表された。このためデブリの性状分析なども遅れるため、その後の技術開発計画に影響が出ることは避けられない。

では一体、東電と政府は、燃料デブリをどのように取り出しをしようとしているのか。

完全な遠隔操作での「気中工法」

デブリの取り出し方法について、当初、「水冠工法」と呼ばれる、格納容器を水で満たし放射線を遮蔽することで、線量を抑えて作業することを目指していた。しかし、事故後の調査で水素爆発やメルトダウンにより格納容器に深刻な損傷があり、多くの場所でデブリを冷やしている水が漏れていることが判明。高い線量の中で全ての損傷カ所を確認して、修復することが難しいと判断し、断念した経緯がある。

そこで現在、検討されているのが「気中工法」と呼ばれる取り出し方。気中とは、水で満たすことなく、名前の通り空気中で作業を行うというもの。格納容器の横に穴を開け、そこからロボットアームを入れて、下にあるデブリを取り出す方法である。

なお、この工法では水で放射線を遮蔽することができないため、人が近寄ることができず、完全な遠隔操作での作業が必要となる。

また外部に燃料デブリを出す際も危険を伴うため、セルと呼ばれるロボットアームなどを入れるための箱のような密閉設備も作り、厳重な安全対策が求められることになる。

現在、三菱重工では本格的なデブリ取り出しに向けた開発を進めている。全長7.1mにもなるロボットアームと、アームを格納容器内部に送り込むためのアクセスレールである。

ロボットアームの先端には今後、デブリの性状分析などの結果を踏まえたデブリの切断、採取などの装置が付けられることになる。

しかし、大きな問題はやはり、格納容器内部の極めて高い放射線量との闘いになることだ。高い放射線のため電子機器はすぐにダメになり、電波等も飛ばせないため無線も使えない。そのため三菱重工では油圧式でロボットアームを動かせるように開発を進めた。

これまで油圧式ではここまで大きな構造物を動かすことは前例がなく、細かな動きができないことが課題であったが、技術開発によって+-5mm以下の精度を実現したとのこと。

そのうえで実際に内部に入れた場合には、線量により設備の劣化が早まる影響もあると思われ、高線量になった部品の交換など、クリアするためのハードルはまだ多くあると言える。

「炉心にいるはずのものが高いところに来てしまっているようなもの」

また廃炉工程にさらなる問題も浮上した。

格納容器の上にある蓋のような「シールドプラグ」の裏面も大量の放射性物質に汚染されているとする推計結果が報告されたのだ。1号機から3号機にあるシールドプラグは厚さが60センチ、直径は11.3から11.8メートルの鉄筋コンクリート3枚重ねで、重さは最大でおよそ518トンにもなる。高線量であれば、動かすのは容易ではないことが分かる。

分析したのは原子力規制委員会で、これまで東京電力が周辺を測定した線量などから推計すると、放射性セシウムの濃度は2京から4京ベクレル。放射線量にすると、デブリ周辺と同じ程度とみられている。

原子力規制委員会の更田委員長も会見で「炉心にいるはずのものが高いところに来てしまっているようなもの」と表現した。

政府は格納容器の上からアームを入れて、燃料デブリを取り出す工法についても検討しているが、実現できるのか不透明になったと言える。

高い放射線量との闘い

デブリの取り出しに向けては、格納容器の下部だけでなく、上部でも、高い放射線量との闘いという難題が待ち受けていることが明らかになったのだ。

シールドプラグの高線量問題などが浮上し、それが今後の廃炉工程にどのような影響があるのか、改めて原子力規制委員会の更田委員長に聞いてみた。

「シールドプラグ裏面の大量の放射性物質の存在は確かにインパクトが大きいが、さらに先には格納容器内の溶融した燃料をどうするか、さらに圧力容器内の燃料をどう取り出すのか。まだまだ後ろには大きな問題は山ほどあるので、燃料デブリの取り出しに関して、全体の工程そのものをしっかり見通すことはできるとは考えにくい。ただし急ぐかというと、すぐに取り付ける状況ではないけれど、そろそろ工法について東電、ならびに※NDF(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)から聞いていかなければならないと思っている」

2022年以降に先送りされた燃料デブリの試験的な取り出し。取り出した少量のデブリの分析を踏まえたうえで、政府と東電が本格的な取り出し方法について検討に入ることになる。

震災から10年。スタートラインにも立てていないとも言える「燃料デブリ」の取り出し。

あと30年で廃炉作業を終えるとの政府の計画はあるが、今後も想定外の事態があることも考えられる。

廃炉作業は工程表ありきではなく、一歩ずつ安全最優先で行うことが求められている。

※NDF(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)…政府に廃炉の技術的な助言を行う組織。

【執筆:フジテレビ 経済部 加藤崇】