無血クーデター勃発

2月1日、ミャンマーの首都であるネピドーでは、午前10時から、ミャンマーの国会にあたる連邦議会がはじまる予定だった。2020年の11月8日の総選挙で当選した議員たちがはじめて招集され、新大統領を選出する作業がはじまる日である。

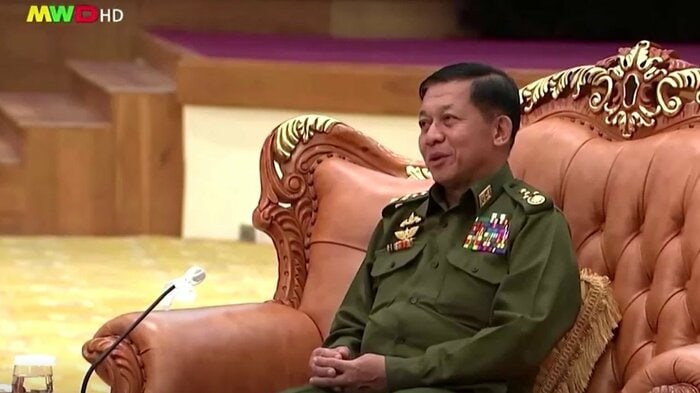

ところが、この日の未明、この国の最高指導者であるアウン・サン・スー・チー国家顧問と、ウィンミン大統領、その他、複数の閣僚や地方首長、政党指導者、政治活動家が国軍の部隊によって拘束された。その後、憲法417条にもとづく非常事態宣言が発令され、国軍最高司令官であるミン・アウン・フライン将軍が、すべての国家権限を握ることになった。

軽微な罪で大統領を逮捕し、副大統領を大統領代行に就任させて非常事態宣言を発令するという、かなり無理筋の政権掌握だったといえる。周到に準備された未明の急襲は、全国に及び、国軍は負傷者をいっさい出すことなくNLD幹部たちの拘束に成功した。

理由は選挙不正。クーデターの理由としては軽く感じてしまう。

確かに、ミャンマーの有権者名簿に多くの不備がある。同じ有権者の名前が複数の選挙区にあることはざらだ。だが、有権者は投票後に指に数日落ちないインクをつけることが義務付けられている。二重投票を防ぐためである。でっち上げとはいわないまでも、有権者名簿の不備を理由に非常事態宣言を発令するのは無理筋だろう。

だとすると、今回のクーデターはなぜ起きたのか。本当の理由を探ってみたい。

スーチー政権と国軍の対立

まず、最初の理由は国軍とスーチー政権との間での対立だ。特に国軍は、スーチーに対してずっと不満をためてきた。

記憶にある読者もいるかもしれないが、2016年3月にスーチー政権が発足したとき、世界から大変注目を浴びた。約50年間にわたって軍事政権が続いたこの国で、1960年以来、55年ぶりの文民政権の誕生だった。しかも、そのトップが、長く軍事政権と戦い続けてきたアウン・サン・スー・チーだから、否が応でも期待は高まる。

ところが、ことはそう簡単には進まなかった。民主化運動を続けてきたNLDに政権運営の経験者は乏しく、高い志と国民からの支持はあっても、政権運営能力が伴っていない。公約の柱だった和平交渉は停滞して、経済政策でも新味は出せないまま、憲法改正についてはまったく進展しなかった。

ただ、政権運営がうまくいかないことは別に珍しいことではない。むしろ普通かもしれない。うまくいかなければ有権者が別の人を選べばよい。それが民主主義である。だが、ミャンマーの場合、そうした民主主義のサイクルを認めない人たちがいる。国軍である。国軍の政治への関与とその独立性は憲法で認められていて、黙って大統領に従う軍事の専門家ではまったくない。

政治に関与する国軍最高司令官としては、スー・チー氏のリーダーシップの弱さに不満を貯めていた。国内の20以上ある武装勢力との和平が進まずに戦闘が激化する。最高司令官として受忍できないようなところまで状況は悪化していた。

さらに追い打ちをかけたのが新型コロナウイルス対策だ。政府の対策は後手にまわり、感染者数はインドネシア、フィリピンに続いて東南アジアで3番目に多い。国軍はこいつらではだめだ、そう思ったのかもしれない。

スーチー人気という脅威と選挙不正疑惑

ところが、スーチーの国民からの人気は図抜けている。自宅軟禁という弾圧を受けながらも、軍事政権に対して長年にわたって抵抗してきた姿は、多くの国民の目に焼き付いている。一期の政権運営の結果だけで揺らぐものではない。

そして、2020年11月8日の総選挙では、NLDが選挙区の83%で勝利した。地滑り的勝利と呼ばれた2015年の前回選挙を上回る結果だった。大方の予想よりも議席を獲得したが、想定の範囲内という印象である。

ところが、選挙直後から野党による選挙不正の声があがる。最大野党である連邦団結発展党(USDP)が中心となり、選挙での不正(二重投票や票の買収)を訴えたのだ。選挙管理委員会への異議申し立てに加えて、総選挙のやり直しも求めた。

こうした抗議に賛同する声は、市民のなかでは少なかった。しかし、スーチーとの対立を深めていた国軍がこの疑惑に乗った。国軍は、自ら有権者名簿を調査して不正疑惑を訴えた。

対して、政権と選挙管理委員会は不正の調査を認めることはなかった。客観的にみても、選挙結果の大勢を覆すような不正があったようには思えない。また、国民の支持を最大の存在意義とするNLDにとって、選挙を不正と主張する声に耳を傾けるわけにはいかないのだ。

国家の擁護者を自認する国軍にとって、政権による不正調査の拒絶は面子にもかかわる。国軍最高司令官は周囲に不快感を示していたといわれ、海外の要人との会談でも、その会談に何の関係もないはずの選挙不正の話題を出すほどだった。

新議会の開催を間違に控えた1月の最終週には、国軍は自らの調査結果をあらためて発表し、報道官がクーデターを匂わすような発言をしている。国軍広報チームのフェイスブックアカウントは、国軍最高司令官の「法律を守らないのであれば廃棄してしまえばよい」という、なんともきな臭い訓示の動画を公開していた。あきらかに脅している状態である。

議会招集の前日である1月31日、大統領府で政府と国軍幹部との間で非公式会談があった。国軍が要求したのは、選挙管理委員会の入れ替え、不正疑惑の調査、そして調査結果公表までの連邦議会開催の延期、の3つ。

政府側の代表は受け入れず、協議は不調に終わる。同日の午後3時頃に翌日から予定通り議会が招集されることが発表された。事前に計画されていたクーデター計画に、この時点で最高司令官からゴーサインが出たとみられる。

クーデターの目的はスーチーの排除、日本にできることはあるのか

権力を掌握したミンアウンフライン将軍にどういった出口戦略があるのかはいまだ不明だ。最高意思決定機関として設置された国家行政評議会の顔ぶれや、閣僚の顔ぶれ、さらに企業関係者との会談での発言を考慮すると、大きな政策転換を考えているようにはみえない。

スーチー政権の前政権であるテインセイン政権期(2011−2016)の状態に戻すことを目指しているようだ。だとすると、今回のクーデターの目的は、スーチーとNLDを政権から追い出すことだったといえる。これから1年間、国軍はNLDを政界から排除する作業を進めるだろう。選挙不正の調査、認定、選挙結果の無効、さらにはNLDの解党までいくかもしれない。

こうした見通しが国軍にあるとしても、おそらく十分に予測できていないことがある。今回の権力掌握に対する市民と国際社会の反発である。

クーデター直後から国連や欧米から批判を受け、市民の間にも市民的不服従のような静かな抵抗運動が広がっている。こうした動きは今後より激しさを増すだろう。週末には、ミャンマー最大都市ヤンゴンで、クーデター発生以来最大規模のデモに数万人が参加し、警察とデモ隊が対峙する光景が見られた。これで、スーチーの処遇が自宅軟禁、あるいはそれよりも厳しいものになれば、ますます反発は強まるだろう。

国軍はこれまで、こうした国際社会の批判には反発し、市民の抵抗には暴力的な弾圧で臨んできた。そして、軍と市民が対峙し、犠牲者が出て、さらに国内外から批判を受けるという悪循環にはまった。そうなっては、2011年の民政移管からなんとか進めてきた改革が水泡に帰す。

民政移管から一貫してミャンマーの改革を後押ししてきたのが日本である。文民政府とも国軍最高司令官とも話ができる、かなり特殊な立場にある。しかし、だからといって、今回の無理筋の非常事態宣言を受け入れるわけにはいかないだろう。

すでに茂木俊充外務大臣が「重大な懸念」を表明する談話を発表しているが、このまま拘束が続けば、より表現を強めていく必要がある。すでに国軍系の企業で合弁事業をおこなっていたキリンホールディングスが合弁解消に動くことを公表しており、日本企業の事業計画にも見直しが迫られるだろう。

現在拘束されている100名を超えるとされる人々を早期に開放するように求めながら、同時に、国軍司令官との信頼関係のもと、国軍と国際社会との間に入って仲立ちをできるのが理想的だ。

もちろん、そんな簡単なことではない。日本政府の援助や日本企業の投資をテコにしても、おそらく国軍には通じない。彼らは生粋のナショナリストで、国益以上に、国家の独立性を大事にする。かつて、欧米の経済制裁下で20年以上にわたって軍事政権を続けた国である。脅しはそうそう効かないと思ったほうがよい。

たとえ日本政府であっても、内政への口出しは信頼関係を壊す原因にもなりかねない。信頼を構築するのは苦労するが、壊すのは一瞬だ。国軍を孤立させないように、慎重な接触と説得が求められている。

【執筆:京都大学准教授・中西嘉宏】