コロナ禍の中、返礼品を目的としない新たなふるさと納税の仕組みが注目されている。Z世代を中心に若者の間で広がっているクラウドファンディング型のふるさと納税=“ガバメントクラウドファンディング”とは?

返礼品を目的にしないふるさと納税

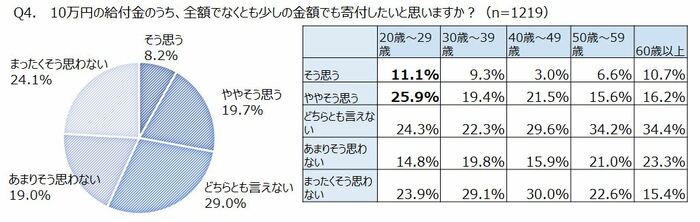

「10万円の給付金の使い道について調査をしたところ、20代が他の世代より『寄付したい』という回答が多かったのです」

こう語るのは日本最大級のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンクの広報渉外部長・宗形深氏だ。

これまでふるさと納税というと返礼品を目当てにした節税対策の印象が強かった。しかし近年注目されているのが、ガバメントクラウドファンディング(以下GCF)と呼ばれる返礼品を目的にしないふるさと納税だ。GCFは自治体がNPOらと連携して社会課題解決のためのプロジェクトを立ち上げ、その目的に賛同・共感した人が寄付をする仕組みとなっている。

GCFについて宗形氏は語る。

「ふるさと納税は2013年から始まったのですが、当初は返礼品ばかりが話題になってGCFは認知されませんでした。その後加熱する返礼品競争に野田聖子総務大臣(当時)が『ふるさと納税をもっと有効活用しよう』と呼びかけたことや、2019年に焼失した沖縄の首里城再建のためにGCFが活用されて一気に注目が集まりました。今年はコロナ禍の中、医療や福祉関連のGCFが増えています」

若者の寄付者率の増加は世界的な傾向

そもそも日本は欧米に比べて寄付文化が根付いていないと言われている。

これについて「ファンドレイジングが社会を変える」などの著書がある日本ファンドレイジング協会代表理事の鵜尾雅隆氏はこう語る。

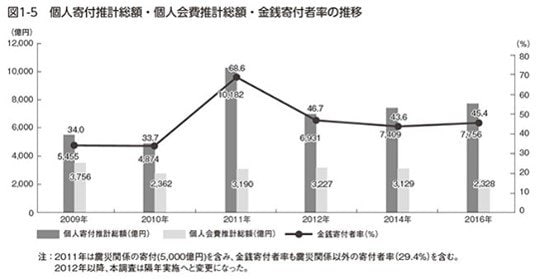

「確かに日本の寄付額はGDP比でアメリカの10分の1程度です。ただ日本の寄付文化の歴史は古く、江戸時代には商人が寄付を募って橋を建てたりしていました。高度成長期に行政が中心となって社会福祉をするのが当たり前という流れになりましたが、1995年の阪神淡路大震災がボランティア元年となり、2011年の東日本大震災でこれまで寄付をする人が3人に1人程度だったのが約7割まで増えました。その後は45%くらいの寄付者率で推移しています」

なぜコロナ禍のいま、若者が寄付に向かうのか?鵜尾氏は「これは世界的な傾向です」と語る。

「海外でもいわゆるZ世代やミレニアル世代の寄付者率が、団塊の世代や高齢者より圧倒的に多くなっています。なぜならコロナ禍で大変な状況の人たち、居酒屋さんやアーティスト、医療従事者らが自分と近い距離にいるためです。またYouTubeやSNSの様々な呼びかけに応えるかたちで、連帯やつながりが広がったのも理由ではないかと思います」

犬の殺処分問題解決がGCFの草分け

ではGCFで寄付を募る自治体らはどんな想いを持っているのだろう。

広島県神石高原町とNGOピースウィンズ・ジャパン(以下PWJ)のピースワンコ・ジャパン事業は、GCFを活用した草分け的な存在だ。PWJ国内事業部長の國田博史氏は開始当時のことをこう語る。

「PWJは25年程前からイラクの人道支援を始め海外での活動が中心でしたが、10年前に広島県に本部を移して日本の地域課題を解決する活動もしています。その中の1つが犬の殺処分ゼロを目指したピースワンコ・ジャパン事業で、保護した犬を災害犬として育成しようというものです」

しかし「開始当初は資金集めに苦労した」と國田氏は語る。

「これまでの人道支援とは異分野の活動でしたので、当初は支援者が集まりませんでした。そのときに救世主になったのがGCFで、2014年にこの仕組みを利用したところ2ヶ月足らずで5千万円以上が集まり私たちも非常に驚きました。犬猫の殺処分問題は日本人にとってとても身近だったことやGCFの仕組み自体が寄付のハードルを下げてくれたのが理由だと思います」

ピースワンコはいま年間10億円強の運営費用がかかっているが、GCFによってその半分以上をまかなっているという。PWJコミュニケーション部部長のイ チャンウ氏は語る。

「ピースワンコの場合返礼品はほとんどありませんが、アンケート調査をすると半分以上の寄付者が『プロジェクトの目的に共感した』ことを寄付の理由に挙げています。一方でふるさと納税全体を見ると返礼品を目的とした寄付が多いことも事実で、いま寄付の動機は目的への共感と返礼品に二極分化の傾向がありますね」

GCFで教育の未来を切り開く

また埼玉県の戸田市では今月から教育プロジェクトで初めてGCFに挑戦した。

プロジェクトの主な目的は、教師の指導方法をテクノロジーの活用で可視化・定量化することだ。例えば授業中の子どもたちがグループ活動している時の発話を音声収集器機で収集し、「教師がどのように声かけすると子どもの議論が活性化するのか」などを分析してそれを授業改善に活かしていく。

こうしたプロジェクトは通常であれば市の財政の中で予算を確保する。しかしコロナ禍で財政が厳しい中、戸田市ではGCFによって資金を募ることにした。

戸田市教育委員会の戸ヶ﨑勤教育長は、GCFへの挑戦についてこう語る。

「優れた教師の指導方法は“匠の技”で、見よう見まねで伝承しているのが現実です。勘や経験にばかり頼ることなく、それを科学的に検証して効率・効果的に伝承していく。つまり“データドリブン”な教育に着手するのが、このプロジェクトの狙いです」

GCFは自治体が財政に頼らず新しいプロジェクトを行える“魔法の杖”でもある。同時に自治体にとって、自分たちの課題や取り組みを情報発信する貴重な機会ともなっている。

戸ヶ﨑氏は語る。

「GCFは初めての試みなので500万円はハードルが高いかなと思いました。しかし未来を切り開く教育のためには必要な取り組みだと思っています。頂いた寄付は戸田市の子ども達の為だけでなく、他の自治体にもその成果を広く共有させて頂きたいと思っています」

共感による寄付で新たな連帯が生まれる

12月は年末調整の関係で1年でも最も多くの寄付が集まる『寄付月間』だという。

「今年はコロナで大変な一年ですが、共感や連帯が地殻変動のように現れている感じです。富裕層や経営者らに社会貢献しようという認識が高まり、若い人達も社会のために何かしたいという大きな流れになっていますね」(日本ファンドレイジング協会鵜尾代表理事)

地方自治体やNGOらが社会課題解決のためプロジェクトを立ち上げ寄付を募るGCF。若い世代がその目的に賛同・共感することで、新たな連帯が生まれていく。

コロナで世界中が苦しんでいる2020年だが、この先には希望の光が見えている。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】