今週は秋の読書週間。遠い世界のようで実は身近な物語を、様々なジャンルで紹介していきます。

今回のテーマは「さとり」。

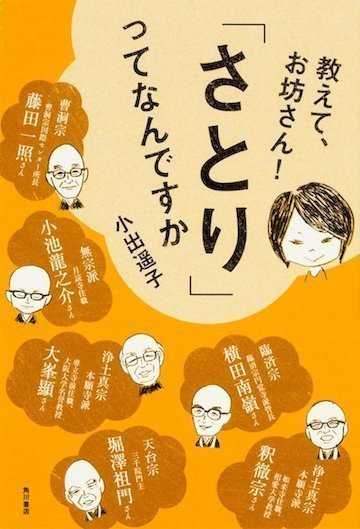

仏教ファンの女子が6人のお坊さんに「さとりとは何か?」を尋ねたインタビュー集『教えて、お坊さん!「さとり」ってなんですか?』。著者である小出遥子さんにお話を伺いました。

きっかけは仏像から

ーーいつから仏教ファンになったのでしょう?

今振り返ると、高校の教科書で仏像を見た時に「綺麗だな」と思ったのがきっかけでした。その後、そのことは忘れていたのですが、大学時代に京都や奈良に行った時に「そういえば私、仏像が気になっていたんだ」と思い出して。海外でも彫刻を見たりしたのですが、既に日本に優れた美術があって、お寺に行けばそれが見れるんだと思い、よく行くようになりました。

ーー普段は、どんなお仕事をされてきたのですか?

大学卒業後、書籍の編集プロダクションで働いたのですが、仕事のできないタイプで(笑)、忙しくて、どんどん気分も落ちてしまい、結局2年ほどで辞めてしまいました。

その後、時間が出来たので全国を旅して仏像を見て回ったんですけど、その時によくお坊さんが話しかけてくれて。簡単なお話だったのですが、いい世界だな、ここで語られていることを日常で活かせるようになったら、もっと楽に生きていけるんじゃないかと思い、仏教の世界に入っていきました。

ーー仏教ライターとして活動することになったきっかけは?

実は独立したのは1年半くらい前で、それまでは司書の資格を持っていたので、図書館で働いていました。上野の東京国立博物館に資料館があるのですが、そこには仏像関係の本もたくさんあって、最後はそこに勤めていました。

司書の仕事は体力的にキツイこともなく、定時で上がれたりするので、今度は逆に力が有り余ってきたんですね。ちょうどその頃、知人の紹介でWebメディアに寄稿するお話もいただき、仏教系のライター活動を始めるようになりました。

ただ、もっと仏教家を巻き込んで、お坊さん自身の言葉を発信したいと思い、彼岸寺という仏教サイトにお坊さんに取材をする連載企画を持ち込んで、それが今回の書籍の元となりました。

「さとり」とは?

ーーそのような経緯だったのですね。それで6人のお坊さんへの取材を終えて、小出さんの中で「さとり」とは、どのようなものでしたか?

「さとり」とは・・・。結論としては、そこに続く言葉は無いんです。言葉にすることで、それだけが正解になってしまい、他が不正解になってしまうので、言葉にできないんです。

「さとり」の答えは、掴んだ瞬間に無くなっていて、問いでしかない。その問いをずっと心に抱えたまま生きていくこと自体が、答えと言えば答えなのかもしれません。

一般的に「わからない」という状態は毛嫌いされたりするんですが、6人のお坊さんとお会いして、「わからない」と思いながらも「それでいい」と生きて行けるようになりました。

ーー言い表せないのですね。とはいえ書籍を拝読すると、6人のお坊さんが様々な例え話を用いながら、本質を説かれているように思いました。印象的だった箇所を教えて頂けますか?

一つには、藤田一照さん(曹洞宗/曹洞宗国際センター所長)がよく使われているのですが、「つながり」というのがキーワードだと思います。本来的にはすべてがつながっているのだから、それに気づいて生きていこうよと。そのことを、よく対比を用いて表現されます。

たとえば「私の自由」と「私からの自由」。

ビジネスパーソンでしたら「職場でこの人とうまくやれれば、もっと自分は自由になれる」とか、そんな世界観で生きている方が大半だと思います。

もちろんその状況(私の自由)に対するサジェスチョンも仏教にはあったりするのですが、それを問題だと思っている「私」の方に目を向けてみるのが、まさに仏教の考え方なんですね。

そこで「私」をじーっと観察すると、だんだん「私」というものが解体されていく(私からの自由)。そうすることで、問題自体が無くなってしまう事があるんです。

ーーこれまで当たり前だと思っていた枠組みが再構築される?

そうです、「夢から醒めてしまえる」と。その事を、皆さん色々な例え話でおっしゃってくださる。

それで「この世の中は夢かもしれない」と思って、おそるおそるそのような見方で見てみると、普段の生活でもそれを証左するものに気づいたりして、私個人としては全くおとぎ話でも無いなと思うわけなんです。

ーー「すべてがつながっている」「この世の中は夢」といった考え方は、もの凄くドラスティックな話でもあると思います。どのようにしたら腑に落ちて実感できるのでしょう?

横田南嶺さん(臨済宗/円覚寺派管長)は、鎌倉の円覚寺で一般の方向けにもお話されていて、毎週、超満員なのですが、何も難しい事を仰っていないんです。たとえば、空気がなければ、いのちはない。つまり、自分のいのちって言うのは、自分だけのものじゃなくて、縁の中で生かされている。その事を「そんなの知ってるよ」じゃなくて、謙虚に静かに感じて行くしかないんですよね。

ーー今から興味を持った方は、何から始めれば?

私自身は、仏像や曼荼羅から入ったのですが、そういうものを多く残すのって密教なんですね。その後、体感するために座禅をやりました。

ただ、入り口はどこでもいいんじゃないかなと。縁のあるところをノックすると、また他にも扉が開いていきます。

「さとり」は身近なもの

ーー日本は仏教文化が広く根付いていますが、一方で「さとりとは何か?」と言った話はされていないように思います。小出さんが、今のお寺に対して思うことはありますか?

もったいないですよね。日本で仏教は電気、水道、ガスと同じインフラみたいなものなのに、でも伝わってないといいますか。

法事の時に何となくお経を聞いて、足しびれたな、とか、それくらいじゃないですか。最近はお寺でヨガとか、どんどん開かれて、それはいい事なのですが、じゃあ仏教って何を言ってるの?に進んでいかない。

仏教はさとりの境地を指し示す教えだと思っているのですが、そこをガツンと言ってくれるお坊さんがなかなかいなくて、それなら私が話を聞いて回ろうと思ったのが今回の企画でした。普通は「さとりの話を聞かせてください」って言っても煙たがられます。何言ってるの?と。

だけど潜在的に皆さん「このままの社会でいいのかな」「何かおかしいんじゃないか?」と思っていて、でも何がおかしいか分からなくて。それはたぶん「私」という前提を疑っていないからなんですよね。

その構造を疑わないから、その先に行かない。自分一人で生きている気になっているから、どんどんおかしな事になってしまうんですけど、本当はそうじゃないんだよ、って。

ーー「さとり」とは、遠い世界な気がしていましたが、実は身近なものなのですね

「さとり」というと大げさですが、日常的な「気づき」はどんな方にもあると思います。

普通の人たちがその気づきを持ち寄って対話をする「Temple」という活動を各地のお寺で開催しているのですが、最近は地方からもお声かけ頂きますので、今後どんどん広がって同時多発Temple、みたいに出来たらいいなと思っています。

ーーとても面白そうですね。本日はありがとうございました。