止まらぬ感染拡大 警戒“最高レベル”に

「先週は拡大の始まりという事を申し上げましたが、今回は急速な感染拡大の局面を迎えたと判断しております」

国立国際医療研究センターの大曲貴夫センター長は、警戒レベルを最も深刻な「感染が拡大していると思われる」への引き上げとともにこう述べた。

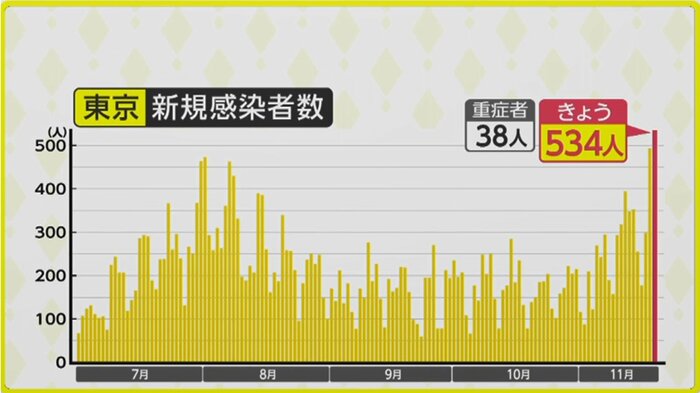

感染拡大は数字にはっきりと表れている。

新規陽性者は、7日間平均を見ると、前回の約244人から今回の11月18日時点で約326人と大幅に増加している。11月4日時点が約165人だったので、2週間で約2倍まで増えた。このペースが1カ月続くと、新規陽性者数は1日1020人程度にまで増える。

感染経路別に見ると、これまでと同じく家庭内感染が42.1%と最も多く、次に高齢者施設や学校などの施設が15.9%、次いで職場が15.7%、会食が8.2%、接待を伴う飲食店が2.5%となっている。

また、無症状者も大幅に増加。今週の新規感染者2080人のうち、23.4%の487人にも上る。

これもあってか、接触歴等不明者数の7日間平均は、前回が約137人だったが、今回は約183人と大幅に増加している。

年齢が高いこと自体がかなり強いリスク

また、大曲センター長は「重症化リスクの高い高齢者の陽性者数が増えている。高齢者への感染の機会をあらゆる場面で減らすことが必要と考えている」とも指摘。

感染者のうち65歳以上の高齢者の割合は前回が13.5%(197人)だったが、今回は13.2%と割合こそ横ばいながら人数は274人と大幅に増えている。

「やはり年齢の影響が一番大きく、非常に強い。年齢が高いこと自体が重症化のかなり強いリスクであると言えると思う」

と、高齢者のリスクの高さを改めて指摘した。

高齢者は我慢しがち 発症から7日以内の受診を

「我慢される方が多いので心配。一方で、病院で感染するのではないかと怖がっていらっしゃるとも聞いている」

大曲センター長は、発症後7日から10日経ってから入院するのは、比較的高齢者が多い、という現場の印象を話した。

「一般的にこの病気は発症してから7日前後は感冒(風邪)の症状があり、それほどひどくないけれど、7日目以降に急に悪くなると言われているが、実際にそう」と述べ、高齢者は遅くとも7日以内に、できるだけ早く病院に行くべきだと呼びかけた。

若くても肥満・既往症はリスク増

その一方、若い人の中でもリスクが高い人がいる、と指摘。

「若ければ絶対大丈夫かと言われると決してそうではない。肥満のある方は、重症化している傾向は現場でもわかるしデータでも出てきている」

肥満以外にも脳血管障害、心臓の血管の病気、慢性閉塞性肺疾患、肺の病気、腎臓の病気(透析している人)、生活習慣病も重症化と関連すると言われていて、持病のある人は注意が必要と警鐘をならした。

高齢者は会食を避けて

高齢の感染者の増加、高齢者のリスクの高さがより鮮明になる中で、忘年会・新年会シーズンに向け小池知事は次のように呼びかけた。

「高齢者・基礎疾患のある方は、まず会食への参加を避けていただきたい。こうした重症化リスクの高い方々、同居する方もできるだけ控えていただいて」

5つの「小」で感染予防 「共感」と「自分事」

「論理的に理解する部分と、肌で感じるところと、両方が今必要なんだろうと思う」

小池知事はさらに、大人数での飲食を避け「小人数」で、「小一時間」程度で、「小声」で、「小皿」に取り分けて、「小まめ」なマスク着用・換気・手洗い・消毒という5つの「小」を合い言葉に感染予防対策の徹底を求めた。

そして最後に医療従事者への「こころづかい」を挙げ、「都民の共感」の重要性に触れた。

「新型コロナウイルスについてのさまざまな情報はあふれんばかりで、皆さんお持ちでいらっしゃる。その結果として、自分が主体的に関わっているかどうかということ、これを呼び起こすかが、共感を持って伝えるかどうかだと思う。ずっと他人事でいると、自分は何もアクションをとらなくなる」

一人一人が共感を持って対策し、自分のこととして行動をすること。感染者数の急増を止めるために今もっとも必要なことだろう。

(執筆:フジテレビ都庁担当・小川美那記者)