今年8月、島根県の立正大淞南高校で、生徒や教職員ら108人が感染するメガクラスターが発生。そのうち40人が入院したものの、いずれも軽症で学校は9月1日から再開した。しかしその1ヶ月間、学校と生徒は誹謗中傷や偏見・差別に苦しめられた。

「ポストコロナの学びのニューノーマル」第18回では、学校が政府に提出した報告書をもとに、クラスターが発生した学校に何が起こり、その時学校は何をするべきかを検証する。

「記憶のフラッシュバックだけは避けたい」

学校が10月、政府に提出した報告書「メガクラスター対応時の偏見・差別対策とプライバシー保護の取り組みについて」。

ここには8月5日に生徒の発熱が確認されてから、9月1日の学校再開までの約1ヶ月間、学校関係者が感染対策や生徒のケアだけでなく、誹謗中傷や偏見・差別にどう向き合ったのかが刻銘に記されている。

この報告書は政府のワーキンググループの依頼を受け学校が作成した。

「他の学校への情報提供になれば」と筆者の取材を承諾してくれた教頭の上川慎二氏はこう語る。

「私たちは生徒を守るためにあらゆる手を尽くしてきました。この報告書はその過程の中で感じたことをまとめたものです。しかし資料を作成することで1番心配だったのは、本校の生徒だけでなくコロナによる偏見・差別で苦しんだ多くの人々の記憶が、フラッシュバックして嫌な気持ちになってしまうことです。それだけは避けたいと思いました」

学校では当初報告書を広く外に出すつもりはなかったと上川氏はいう。

「この件に関する取材依頼がたくさんあったのですが、とにかく生徒を守らないといけないと断ってきました。誹謗中傷は誹謗中傷を生み、それに生徒が巻き込まれて前に進むことができなくなることが嫌だったのです。ただ一方で支援してくださった方もたくさんいました。そうした多くの支援があったことを知って頂きたいという想いもありました」

「人権尊重と個人情報保護への配慮を」

報告書によると、学校ではクラスターの発生当初、医療関係者から「これは災害レベルです」と言われた。保健所などと協議しながら陽性者への対応を行い、全生徒と教職員はPCR検査を受け、学校と寮のロックダウンを行った。

そして生徒の陽性が最初に判明してから3日後の11日未明、濃厚接触者だった校長らが陰性であることが分かるとすぐに記者会見を行った。

校長は記者会見でこう強調した。

「厳しいご意見やお叱り、処罰を求めるご意見もありますが、今回のことは生徒の落ち度ではなく学校の感染症対策の不備に起因しており重く受け止めています。誹謗中傷を大変心配しており、生徒・教職員とその家族、学校関係者への人権尊重と個人情報の保護にご理解とご配慮をお願いします」

学校は生徒の日常を取り戻すこと、罹患した生徒や教職員の健康回復を何よりも優先にした。

「日本から出て行け」「学校を潰してくれ」

しかし既に始まっていた誹謗中傷は、会見後収まるどころかむしろ増え始めた。

当時の様子を上川氏はこう語る。

「当初、全教職員は濃厚接触者であったため自宅待機となり、学校では必要最小限の人数で対応していました。しかし電話は鳴り止むことがなく、その内容を学校が受け止めるために教員がメモをとっていましたが、統一したフォーマットを作って集計し始めました」

報告書によると会見を行った11日は、これまでで最多の約50件のクレームがあった。

学校ではクレームを程度によって高中低の三段階に分けたが、上川氏をはじめとする教職員が対応した“高”は、「日本から出て行け。落とし前をつけろ」「どんな教育をしているんだ」「学校を潰してくれ」といった極めて感情的なものだった。

誹謗中傷で生徒の健康観察に遅れが

こうしたクレームは数日間にわたって続いた。

「テレビのワイドショーが始まると電話が鳴るんですよ。朝8時から10時ぐらいと昼頃から」(上川氏)

誹謗中傷の電話にメディアの取材が加わり、学校の連絡網は塞がったという。

報告書には「最も大切な保健所との生徒の健康に関するやり取りに遅れが生じた」と記されている。

また学校では個人情報保護のため、クラスターの発生と同時にホームページのブログや公式SNSを凍結した。しかし「ネット上で生徒の写真が検索され“犯人捜し”が始まり、さらに凍結したことが隠蔽行為と受け取られ炎上するという事態も発生した」と上川氏は語る。

「学校のホームページに生徒の活動が出ていたので、個人が特定されそうな写真は削除しました。しかしそれをどこかから拾ってきた人がいたようで、ある新聞社さんがその写真を掲載したことから『こいつが誰か特定しようぜ』といった投稿もあったと聞いています」

学校では生徒の写真について県に相談し、県は人権侵害だと当局に通報してくれたという。

本田選手など励ましや支援が届く

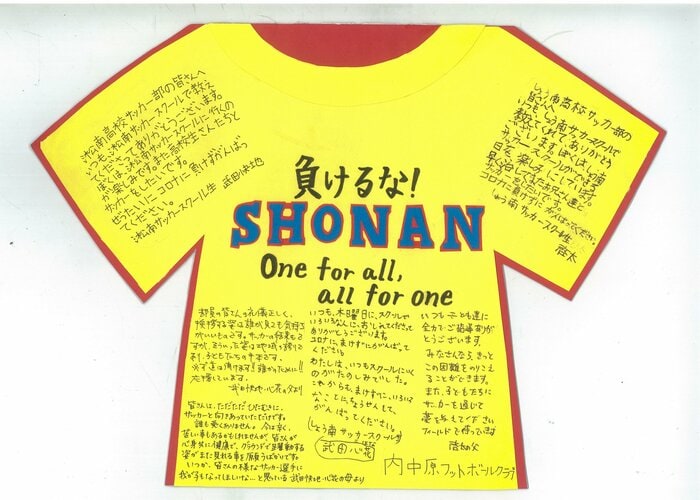

一方で励ましの応援や支援も発生当初から始まっていた。クラスターがサッカー部を中心に発生したことから、サッカー関係者からの応援も多かった。

「サッカー元日本代表の本田圭佑選手や(高校サッカー強豪の)青森山田高校さんが早い段階で支援の声を上げてくれました。また近隣の方々から『大変だね。頑張ってね』という電話もありました」(上川氏)

本田選手は自身のツイッターに「コロナ感染について謝罪する必要なんてないよ。対策していても感染する確率を0にはできんから」と書き込み、感染した生徒たちを励ました。

黄色のユニフォームカラーに合わせて黄色の色紙や布に応援メッセージを記したものや、メッセージを書いたファックス、支援品も数多く届いた。

萩生田文科相もこうした事態を受けて「感染者を責めないで」とメッセージを発信した。

いまだに登校できない生徒もいる

学校は9月1日に再開し、徐々に日常を取り戻しつつある。

発生時から学校では生徒と保護者向けに情報発信を続けた。

「スクールメールは1日2回配信することもありました。生徒の7~8割は寮生活ですが、保護者も寮に来ることができませんでしたから。内容は『いま生徒の状況はこんな感じです』とか、『こんな励ましや支援を頂きました』、『生徒に対して寮ではこんなケアをしています』など、情報があればとにかくすべて出すようにしました」(上川氏)

しかしこの騒動にショックを受け、まだ学校に登校できていない生徒もいる。学校ではオンライン学習などで対応しているが、勉強が手につかない生徒もいるという。

「自分の通っている学校が非難されるという経験は辛いと思います。報道をみて、『人が怖くなった』という生徒もいます。ケアは一朝一夕でできるものではありません。お医者さんなどに通いながらケアをしてもらっています」(上川氏)

クラスター発生校には理解と支援を

この報告書からは、誹謗中傷や偏見・差別が、生徒や教職員の健康観察やケアをどれだけ妨げたのか、一方で人々の理解や支援の声がどれだけ心の支えになったのかがわかる。

「誰にも感染のリスクはあり、感染者を責めてはいけない」(萩生田文科相)。

大人が守るべき子どもが感染したのであれば、それはなおさらであろう。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】