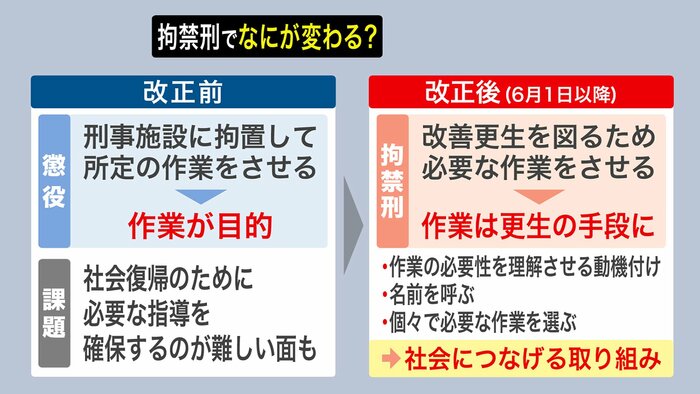

判決は懲役●年。このようにニュースでよく聞いていた「懲役刑」は、2025年6月から「拘禁刑」というものに変わった。

罪を犯した人の更生をより意識する現場を取材した。

カゴいっぱいのタマネギが次々と売れていく。

10月5日、札幌市東区の札幌刑務所には秋の野菜を求める人たちの長い列があった。

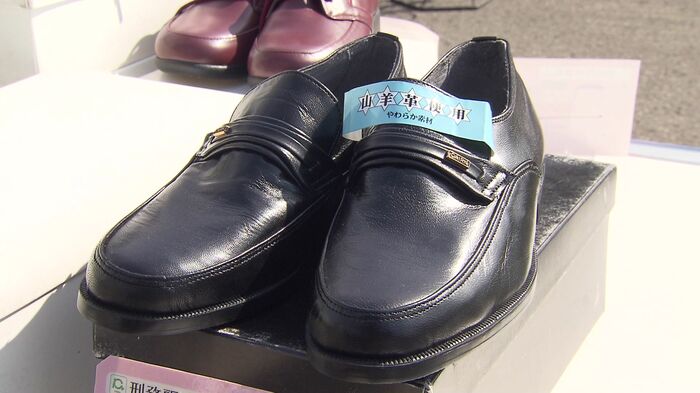

売られていたのは野菜だけではない。

家具や革製品…こちらの革靴は2900円と手に取りやすい値段だ。

「かぼちゃとネギ」「お店で買うより安い」

「(Q:製品から頑張りが見える?)見えます見えます、すごいよきれいで」(いずれも訪れた人たち)

「年に1度のイベントを通して、これからも共生していくという道をみなさんと一緒に作っていきたい」(1日刑務所長 石井雅子さん)

石井さんが1日刑務所長を務めた、札幌刑務所の矯正展。

網走や函館など各地の刑務所で作られた製品が販売された。

北海道内で最も多い、782人の受刑者がいる札幌刑務所(※2025年9月末時点)。

刑務作業は朝から始まる。

朝食を終えた受刑者が向かったのは工場だ。

身体検査を終えたら、まずは体操。

ここで作っているのは革製品。1枚の革を使って、財布やペンケース、靴などを作っていく。

新しく来た受刑者には作業専門官と呼ばれる職員が付き添い、器具の使い方などを確認する。

受刑者はいくつかの班に分かれ、班長が作業工程を確認しつつ進める。

受刑者同士がコミュニケーションを図りながら取り組む様子も。

班長を務める、男性受刑者。

「一枚の革から製品ができるけど十数人の工程を経てひとつの製品ができあがる。そういう製品ができるまでのみんなの作業に対する向き合い方や、買う人のことを考えて少しでもいいもの作ろうと心込めて作っている。作業をすればそういう喜びもあるんだな」(受刑者の班長70代)

製品の質をチェックするのも作業専門官の仕事。

この職員は革工場を担当して3年になる。

「革が合っているか、ファスナーなどの縫製を確認しています」(作業専門官)

さらに製品の依頼があった企業との連絡や、材料の確保もしなければならない。

「(材料の)発注は私たちがしなければいけないので、今後足りなくなるなど予測したうえで発注している」(作業専門官)

作業専門官は刑務所の職員の中でも、資格が必要な特殊な仕事だ。

作業を通じて受刑者が成長したとき、喜びを感じる。

「お客さんから製品を褒められたことを(受刑者に)伝えた時に、いつも不愛想な受刑者が笑みを浮かべる。それを目の当たりにすると作業の意味を感じる」(革工場担当の作業専門官)

この道23年の専門官は、更生を意識しながら受刑者と接している。

「受刑者に対し親しみを持って接するけど、決してなれ合いになってはいけない。彼らも1人の人間であるいうことを知覚しなければならない。改善・更生や社会復帰に向けて刑務作業は彼らにとって非常に有益なものになっている」(ベテランの作業専門官)

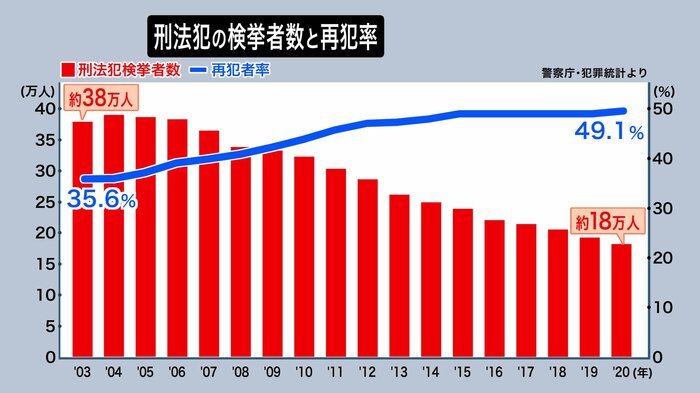

刑務所は今、変化の時を迎えている。

2025年6月から懲役や禁錮に代わり、「拘禁刑」が導入された。

刑務所での取り組みも、受刑者の懲らしめから更生を目指すものへと変わっていく。

これは、それにともなって始まった、「動機付け」という取り組み。

作業の意味を考え、社会復帰を見据え必要な能力を身に着けていく。

「『同じ作業の繰り返しでつまらない』は変換すると集中力や忍耐力を鍛える訓練になる」

自分で意味を考えて取り組むことで、行動の改善や更生に役立てるという狙いがある。

作業の班長を務める受刑者。

刑務所の雰囲気にも変化が出てきたと感じている。

「昔はひどかったですよ、おいだとかお前だとか、兵隊さんみたいな歩き方も今はなくなった」(受刑者の班長)

いずれ戻る社会でどう生きていくのか。

「途中で投げ出さないとか気持ちの訓練だと思う、社会に復帰するための手助けかな」(革工場担当の作業専門官)

刑務所が変わりゆく中でも変わらない、挑戦と模索の毎日が続いている。