「土葬墓地」構想、突然の撤回

宮城県の村井嘉浩知事が、2024年から検討を表明していた「土葬墓地」の整備。その背景には、急増する外国人労働者、とりわけイスラム教徒への配慮があった。

しかし表明からおよそ1年が経った2025年9月18日、村井知事は県議会で突如「検討断念」を表明した。

「市町村長に確認したところ、受け入れ困難という答えばかりだった。実現は極めて厳しい状況にあるため、撤回する」

村井知事はそう述べ、構想を事実上白紙に戻した。

日本に少ない「土葬墓地」

埼玉県本庄市にある「本庄児玉聖地霊園」ではこの日、一人のイラン人男性が埋葬された。58歳で亡くなったイスラム教徒、アジジ・ハーメッドさん。湾岸戦争を逃れて来日し、日本で暮らし続けていた。

埋葬方法は、土に遺体を直接埋める「土葬」。イスラム教徒にとっては死後の復活を信じる信仰に基づいた義務であり、火葬は認められていない。

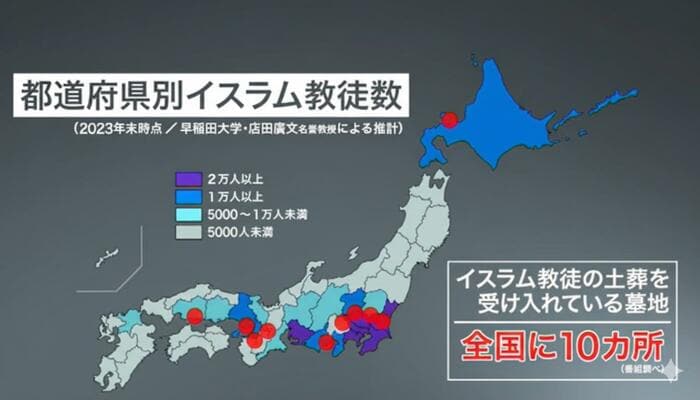

しかし国内で土葬を受け入れている霊園はわずか10カ所程度、首都圏の周辺に集中している。東北にはひとつもないのが現状だ。

インドネシアからの人材受け入れ

インドネシアの人口は2億8000万人。9割がイスラム教徒で、若い労働力を背景に経済発展を続けている。

宮城県は2023年、インドネシア政府と人材受け入れに関する覚書を締結。翌年には現地で県内企業を紹介するイベントを開くなど、積極的に人材獲得に動いてきた。

「宮城県は皆さんを家族として迎え入れたい」

村井知事はジャカルタでそう呼びかけていた。

県内の生産年齢人口は2020年に約138.5万人だったが、2050年には100万人を下回ると予測される。一方で、外国人労働者は2024年に約2万人と、この15年で5倍以上に急増した。

制度の変化と地方の課題

外国人労働者を受け入れる制度も大きく変わろうとしている。1993年に始まった技能実習制度は「国際貢献」を掲げ、最長5年間の滞在を可能にしてきたが、転職は認められていなかった。

政府は2027年までにこれを「育成就労制度」へ移行する。新制度では人材確保を明記し、同じ職種での転職も認める。

地方企業にとっては、せっかく受け入れた人材が首都圏へ流出してしまう懸念もある。だからこそ「選ばれる地域」になるために、生活や文化に寄り添った環境整備は欠かせなかった。土葬墓地の検討もその一環だった。

「批判があってもやらなければ」

村井知事は当初、こう語っていた。

「『多文化共生社会』と言いながら、そういったところまで目が行き届いていないのは行政としていかがなものか。批判があってもやらないといけない」

早稲田大学の店田廣文名誉教授によると、国内のイスラム教徒はおよそ35万人、宮城県内にも4600人が暮らしていると推計される。

だが、土葬墓地の設置をめぐっては反発の声も根強い。村井知事が構想を発表して以降、ネット上を中心に反対の声が噴出。宮城県庁前でも度々、抗議活動が行われた。

「土葬でなければならない」

日本で暮らすイスラム教徒のイラン人男性はこう話す。

「日本では土葬はやらないんですけど、俺たちムスリムはこれ(土葬)じゃないとダメなんです。宗教ごとに弔い方がある。それを尊重しないと良いことではない」

信仰と地域社会、共生と受け入れの現実。そのはざまで浮上した「土葬墓地」構想は、わずか1年で幕を下ろすことになった。

イスラム教徒の切実な声は残されたまま、地域社会に課題を投げかけている。