「住民負担は0にできないのか?」「負担があれば住民合意を得るのは難しいのではないか?」能登半島地震で被災した地域に対し、新潟市が実施する方針を示している街区単位の液状化対策は、具体的に動き出す前から不安や困惑に包まれている。

ハードルの高い実施要件に「市のやる気が見えない」の声も

「建物は斜めのまま…それを直すお金もない」「100%の合意がなければ工事はしない…だったら工事なんてできるはずがない」

悲痛な声、そして憤りの声が飛び交ったのは、街区単位の液状化対策事業をめぐり9月8日に開かれた地域住民と新潟市の意見交換会。

将来、再び大きな揺れに見舞われても被害リスクを減らすことを目指し、新潟市が実施を表明している液状化対策は、以下の2つだ。

▽住民負担あり

▽住民全員の合意が必要

この、市が示す要件に対して住民が反発し、対策実施エリアを募集する前から暗雲が垂れ込めている。

意見交換会の開催を新潟市に要請した西区ときめき西4丁目の自治会長・阿部誠さんも自身の思いを訴えた。

「100%合意を求めていると、住民の意見が揃わないから『事業をやりませんでした』となる。新潟市はやる気がないというか、やらないための理屈をこねているだけにしか聞こえない」

「工事費は求めない」市長が胸を張った“できる限り軽い負担”も理解は進まず

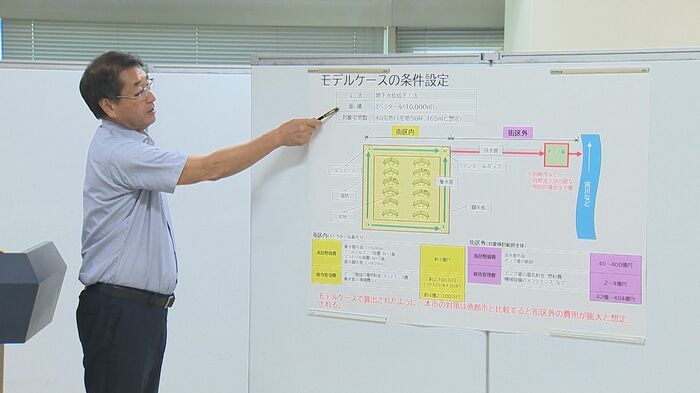

能登半島地震で被害を受けた西区と江南区の3つのエリアを対象に新潟市が検討している街区ごとの液状化対策。

地盤調査や専門家の解析から、地下水を低下させる工法をとることが決定している。

市は8月初旬には「住民に求める費用負担は60万円を超える」という見通しを示していたが、9月4日に新たな方針を打ち出した。

① 工事費用については国の支援制度を活用し、住民負担を求めない。(最終的な負担割合は国97.5%、新潟市2.5%)

② 維持管理費(地下水を排出するためのポンプの電気代など)は市と住民が折半。住民の負担額は、1坪あたり5250円。

③ ①②の上で、土地所有者全員の合意を必要とする。

60万円以上の負担を“ほのめかした”ひと月後に示した新方針に、新潟市の中原八一市長は「住民負担をゼロにはできなかったが、市としては負担はできるだけ軽いものにしたつもり」と胸を張ったが、被災住民にその思いは届いていない。

西区ときめき西4丁目の自治会長・阿部さんは「工事費をタダにする、公費でみると言うとすごく聞こえはいいが、表紙を変えただけで現状は大して変わらないのではないか。新潟市の説明は納得できない」と率直に語る。

新潟市は住民負担を“1坪あたり5250円”と示したが、阿部さんの自宅の土地は約140坪。合計すると72~73万円くらいになる計算だ。

自宅の“半壊”判定を受けた阿部さんは、これまでに行政の支援金300万円に自身で200万円を足し、リビングなど一部の部屋の傾斜を直す工事を終えた。

阿部さんは自宅周辺を歩きながら、「直したくても直せなかった人、だいぶ直してお金がない人、年金暮らしでそもそもお金がない人、住宅ローンを抱えている人、それぞれいる」と思いを巡らせた。

1軒1軒の同意をとることの難しさを痛烈に感じている。

熊本市は負担0…なぜ新潟市は負担を求めるのか?平行線をたどった意見交換会

阿部さんが市の職員を招き行った意見交換会には、西区の住民を中心に約30人が参加した。

参加者:

できれば住民負担を0にしていただけないか。

新潟市担当者:

新潟市では今回、液状化した区域以外でも液状化しやすいエリアは広がっている。例えば、家を建て替える際に予防的に地盤強化の対策をする方との公平性から、負担はいただきたい。

参加者:

市としてどのように住民合意をまとめていく考えか。

新潟市担当者:

地域の分断につながるのではないかと心配の声もいただいている。合意形成を自治会や地元の方々に任せるつもりはない。

中には、2016年の熊本地震で液状化被害を受けた熊本市の対策事例に言及する人もいた。

「熊本市では住民負担0、住民合意は80%だったと聞いている。このような先進地の状況をどうお考えか」

熊本市では、50以上あった対策の対象エリアのうち、近見地区の35ヘクタール752戸で対策工事を実施した。災害復旧事業債も活用して、工事費の住民負担は求めなかった。

また、年間2000万円相当を見込む維持管理費は熊本市が全額支出する。

ただ、熊本市によると、“住民負担0”が示されたのは対策実施エリアが近見地区に絞られて以降だという。

一方、必要な住民同意については、土地の所有者が見つからないといった事情を受けて、80%としている。

意見交換会では、「熊本ができたことが、なぜ新潟にできないのか」という訴えも聞かれた。

初めての意見交換会でそれぞれの思いは平行線を辿ったが、阿部さんは「また勉強会を開いて、みんなの意思を固めて市にぶつけていきたいと思っている」と述べた。

長男はほかの地区へ…次世代に引き継ぐために必要なのは安心

阿部さんには2男1女の子どもがいる。

以前はこの敷地内に長男の家を建てる未来も描いていたというが、「せがれに土地をどうすると聞いたら『いらない』という話になって、東区に新築を求めて行ってしまった。だから誰が継いでくれるのか…安心して暮らせないと、このままでは困ったなって話」

その安心を目指して、新潟市と住民が足並みをそろえることはできるのか。工事実施の難しさばかりが浮き彫りになっている。