データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:トビラシステムズ

特殊詐欺やフィッシング詐欺、Web広告などの対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:明田 篤、証券コード:4441、以下「トビラシステムズ」)は、中高生および中高生の子どもを持つ保護者を対象に、子どものスマホ利用状況に関するアンケート調査を実施しました。調査結果をレポートとして公開します。子どものスマホ利用時間が増えやすい夏休みに、親子でスマホの安全な利用について話し合う機会にお役立てください。

<調査サマリー>

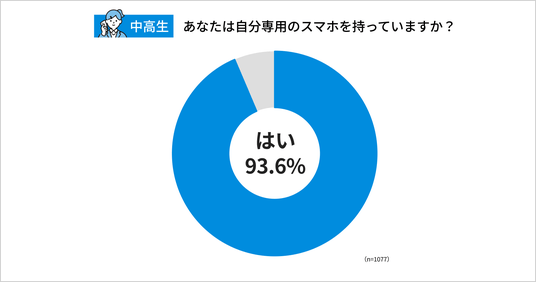

○ 中高生のスマホ所持率は93.6%

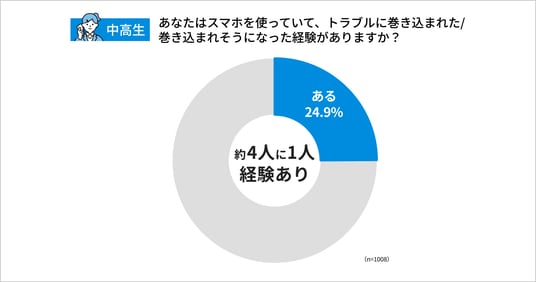

○ 中高生の4人に1人がスマホを通じてリスクに遭遇、詐欺やSNSトラブル

○ スマホを通じてトラブルを経験した中高生の4割が「誰にも相談しなかった」

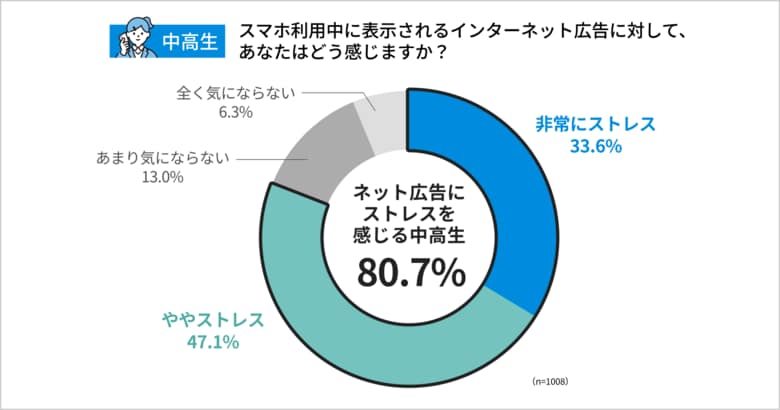

○ 中高生の8割がネット広告にストレス、保護者が子に見せたくない1位は「性的広告」

○ 中高生・保護者ともに広告対策アプリに高い関心、約7割が「利用したい」

■令和の中高生を取り巻くスマホのリスクやストレス

スマートフォン(スマホ)の所持率が増加し、中高生にとっても生活に欠かせないツールになりつつあります。一方で、インターネットやSNSを通じた犯罪やトラブルも社会問題となっています。近年は、携帯電話への架電やSNSでのやり取りが特徴の「ニセ警察詐欺」をはじめ、特殊詐欺の被害者が若年層で急増しているほか、犯罪の実行役をSNS等で募集する「闇バイト」など、若年層が加害者として巻き込まれるケースもあります。また、日常的なスマホ利用においても、子どもに与える影響やストレスが懸念されています。特にインターネット広告においては、性的な広告や外見に対するコンプレックスを刺激する広告などに対して、保護者からも不安の声が上がるなど、社会的な議論を呼んでいます。

■中高生と保護者に聞く「スマホのトラブル」に関するアンケート調査

トビラシステムズは、中高生のスマホ利用状況やトラブル経験、日常利用におけるストレスなどについて、中高生および中高生の子どもを持つ保護者を対象にアンケート調査を行いました。それぞれの視点から見える実態や認識ギャップについて、アンケート結果をもとに分析します。【調査概要】

調査実施会社:トビラシステムズ株式会社

実施期間:2025年8月1日~8月5日

対象:(1)全国の12~18歳の学生の男女(2)中学生または高校生の子どもと同居する全国の30~59歳の男女

有効回答数:(1)1077(2)1084

調査方法:インターネット調査(Surveroidを利用)https://surveroid.jp/

◯中高生の9割以上がスマホを所持

中高生に「自分専用のスマホを持っているか」を尋ねたところ、93.6%が「持っている」と回答しました。

この結果から、スマホが中高生にとって日常生活に欠かせないツールとして広く浸透していることがわかります。

◯中高生の4人に1人がスマホのリスクに遭遇、詐欺やSNSトラブル

中高生に対し、「スマホを使っていて、トラブルに巻き込まれた または 巻き込まれそうになった経験があるか」を尋ねたところ、全体の24.9%が「ある」と回答しました。

スマホの利用が当たり前になっている中高生において、およそ4人に1人が何らかのリスクに遭遇している可能性があります。

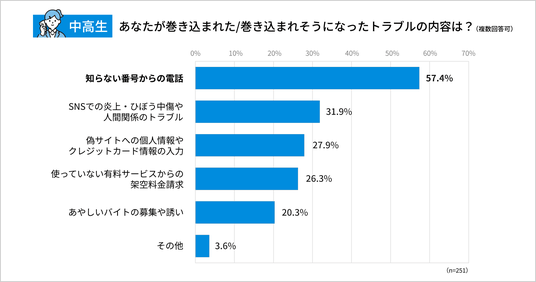

「スマホを通じたトラブルの経験がある」と回答した中高生に対し、その内容を尋ねたところ、最も多かったのは「知らない番号からの電話(57.4%)」でした。特殊詐欺や悪質営業などの恐れがある不審な電話が、子どものスマホにも届いていることがわかります。

次いで多かったのは、「SNSでの炎上・ひぼう中傷・人間関係のトラブル(31.9%)」で、SNSを通じた心理的な負荷やストレスが発生していることがわかります。

また、「偽サイトへの個人情報・クレジットカード情報の入力(27.9%)」、「使っていない有料サービスからの架空料金請求(26.3%)」など、フィッシング詐欺や架空料金請求詐欺の被害リスクもみられました。

さらに、「闇バイト」につながる恐れがある「あやしいバイトの募集や誘い(20.3%)」に遭遇したと回答した人もいました。

◯トラブルを経験した中高生の4割「誰にも相談せず」

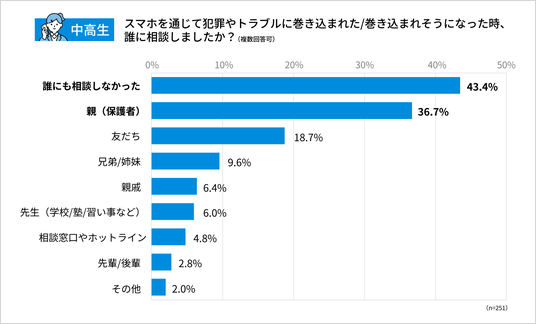

スマホを通じて犯罪やトラブルに巻き込まれた または 巻き込まれそうになった経験がある中高生に対し「誰に相談したか」を尋ねたところ、「誰にも相談しなかった(43.4%)」が最多となりました。「親(保護者)に相談した」と答えたのは36.7%と一定数いるものの、誰にも相談しない子どもが多いことが明らかになりました。

また、親(保護者)以外では「友だち」や「兄弟/姉妹」などの身近な存在に加え、「先生」や「相談窓口・ホットライン」などの第三者に相談する傾向も見られました。このことから、子どもが複数の相談先を持てるようにすることの重要性も伺えます。

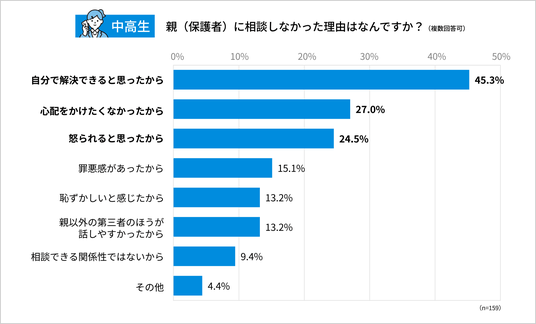

トラブルを親(保護者)に相談しなかった中高生に、その理由を尋ねたところ、最も多かったのは「自分で解決できると思ったから(45.3%)」でした。これは、自己解決志向がある一方で、 本当は助けが必要な状況にもかかわらず一人で抱えてしまうリスクもあることを示唆しています。

次いで多かったのは、「心配をかけたくなかったから(27.0%)」「怒られると思ったから(24.5%)」で、親への遠慮や罪悪感などが、相談の障壁になっている可能性を表しています。

このことから、トラブルにあった場合にどうするべきか、親子間で普段からコミュニケーションを取ることも重要と考えられます。

◯子のスマホトラブルを把握している保護者は約14%、見えない被害のリスクも

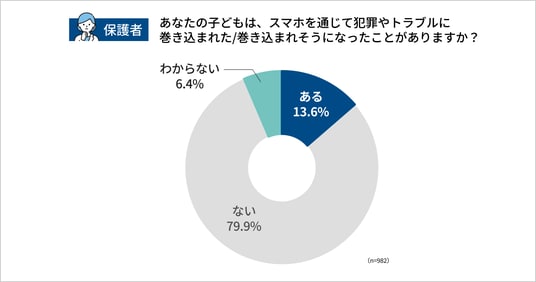

前述の中高生への調査では、24.9%(約4人に1人)が「スマホを通じてトラブルに巻き込まれた または 巻き込まれそうになった経験がある」と回答しました。

一方で、中高生の保護者に「子どもがスマホを通じて犯罪やトラブルを経験したことがあるか」と尋ねたところ、「ある」と答えたのは13.6%で、子どもの「トラブル経験あり」の回答のおよそ半数にとどまりました。

さらに、「わからない」と答えた人も6.4%おり、保護者が子どものリスクを把握しきれていない可能性を示しています。

この結果から、実際にスマホを通じた犯罪やトラブルと隣り合わせの子どもの実態と、保護者の認識との間にギャップが存在していることがわかります。

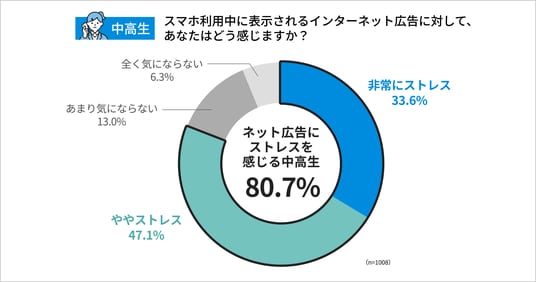

◯中高生の8割がネット広告にストレス、保護者が子に見せたくない1位は「性的広告」

中高生に対して「スマホ利用中に表示されるインターネット広告に対してどう感じるか」を尋ねたところ、「非常にストレスを感じる」が33.6%、「ややストレスを感じる」が47.1%で、合計80.7%の人が「ストレスを感じる」と回答しました。中高生の8割がインターネット広告に対してネガティブな感情を抱いていることがわかりました。

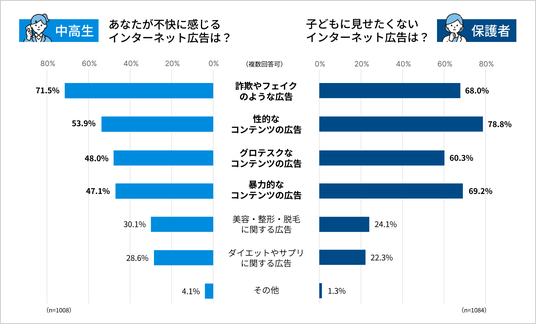

中高生に対して「不快に感じるインターネット広告」の種類を聞いたところ、1位は「詐欺やフェイクのような広告(71.5%)」、2位が「性的なコンテンツの広告(53.9%)」となりました。

一方、保護者に対して「子どもに見せたくないインターネット広告」の種類を尋ねたところ、1位は「性的なコンテンツの広告(78.8%)」、2位は「暴力的なコンテンツの広告(69.2%)」でした。

中高生が不快に感じている広告と、保護者が子どもに見せたくない広告の上位4つは、順位は異なるものの、いずれも「詐欺やフェイクのような広告」「性的なコンテンツの広告」「グロテスクなコンテンツの広告」「暴力的なコンテンツの広告」が挙がりました。

この結果から、子どもが実際に広告を見て感じている不快感と、保護者が感じる「子どもに見せたくない」という感覚が、概ね一致していることがわかります。

◯中高生・保護者ともにインターネット広告の対策に高い関心

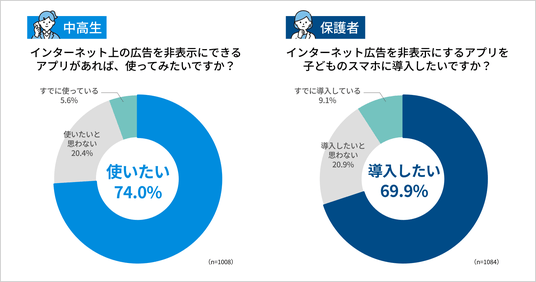

中高生に「インターネット上の広告を非表示にできるアプリを使いたいか」を尋ねたところ、74.0%が「使いたい」と回答し、すでに使っている人(5.6%)を含めると、全体の約8割が前向きな姿勢を示しました。これは前述の調査結果「スマホのインターネット広告にストレスを感じる中高生が8割」とも概ね一致し、広告によるストレスへの対策に関心が高いことがわかります。

一方、保護者には「インターネット上の広告を非表示にできるアプリを子どものスマホに導入したいか」を尋ねたところ、69.9%が「導入したい」と回答しました。また、すでに導入している人も9.1%に上り、家庭内での広告対策への関心度が高まっていることがわかりました。

保護者の多くが、性的・暴力的・詐欺的な広告から子どもを守りたいという意識を持っており、広告対策アプリのニーズが家庭側からも強く存在していることがわかります。

■調査結果のまとめ

◯中高生のスマホは必需品、しかしリスクも拡大中高生のスマホ所持率は9割を超え、日常的にスマホを活用している現状がわかりました。一方で、約4人に1人がスマホを通じて何らかの犯罪やトラブルのリスクに遭遇しています。現代のデジタル社会においては、特殊詐欺、フィッシング詐欺、SNSでのトラブル、「闇バイト」など、巧妙化かつ多様化するリスクが子どもたちを取り巻いています。

◯子どものスマホのリスク、親が気づけていない実態も

中高生の24.9%が「スマホを通じたトラブル経験あり」と回答したのに対し、子どものトラブルを認識していた保護者はおよそ半数の13.6%にとどまりました。さらに、「誰にも相談しなかった」中高生は43.4%に上り、保護者に見えないリスクが潜在している可能性が明らかになりました。

スマホを通じたトラブルに遭遇した際の対応について、日常的に親子で話し合う環境づくりが必要と考えられるほか、保護者以外にも安心して相談できる選択肢の提示が、子どもをリスクから守るカギとなります。

◯ネット広告は親子共通のストレス、約7割が対策アプリに関心

中高生の8割がインターネット広告にストレスを感じており、保護者も性的・暴力的・詐欺的な広告を「子どもに見せたくない」と懸念しています。子ども・保護者ともに約7割が広告対策アプリに関心を示しており、家庭におけるインターネット広告対策ツールの導入や活用のニーズが高まっています。

■広告ブロックアプリ「280blocker」で有害な広告や詐欺を対策

トビラシステムズの広告ブロックアプリ「280blocker」は、Web上の広告をブロックし、快適なWebブラウジングを実現するアプリです。App Storeにおいて日本で最も多くダウンロードされた有料アプリを表彰する「トップ有料アプリランキング」では、2023年・2024年の2年連続で1位を獲得し、多くのユーザーから支持されています。

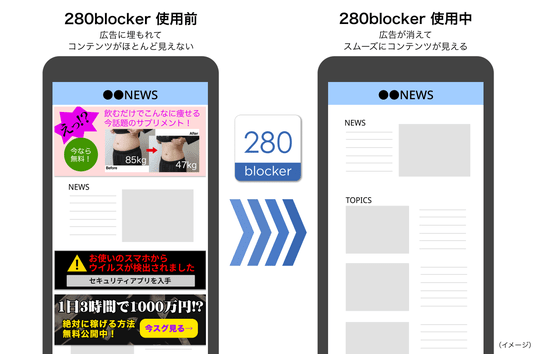

◯Web広告を非表示にし、快適なブラウジングを実現

「280blocker」は、性的・過激な表現を含む広告やフェイク広告など、Web上の広告を一括で非表示にし、安心で快適なWebブラウジングを実現します。

◯ファミリー共有対応、家族みんなで対策可能

iOSデバイスの場合は、Appleの「ファミリー共有」を使うことで、最大6人の家族でアプリを共有することが可能です。保護者のアカウントで購入した「280blocker」を、「ファミリー共有」で子どものスマホでも利用することができ、導入にかかるコストやハードルを軽減します。

◯「詐欺対策プラン」で、広告・電話・SMSをまとめてブロック

「280blocker」では、基本的な広告ブロック機能を備えた「スタンダードプラン(買い切り800円)」に迷惑電話・迷惑SMS対策機能を追加できるオプション「詐欺対策プラン(月額300円)」を提供しています。広告ブロックに加え、迷惑電話に対する警告表示や、迷惑SMSの迷惑メッセージフォルダ自動振り分けが可能です。「280blocker」のアプリ1つで、スマホを取り巻く有害広告、特殊詐欺、フィッシング詐欺の3大リスクをまとめて対策できます。

「280blocker」App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/id1071235820

「280blocker」公式サイト:

https://280blocker.net/

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

<会社概要>

会社名 :トビラシステムズ株式会社

代表者 :代表取締役社長 明田 篤

証券コード:4441(東証スタンダード市場)

設立 :2006年12月

所在地 :愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト:https://tobila.com/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ