データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:Ubie株式会社

~AI・チャットボット活用はまだ4.1%、医療分野での信頼性向上が普及の鍵~

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げるUbie株式会社(本社:東京都中央区、共同代表取締役:阿部吉倫・久保恒太、以下「Ubie」)は、初となる全国の20代~70代の男女1,200名を対象とした「医療アクセス実態調査2025」を実施しました。その結果、体調不良時の「症状認知」「情報収集」「受診」「診断」「治療」等の医療に関わる各段階で何らかの困りごとを抱える状態にある人が全体の7割(72%)に上ることが判明しました。さらに、自己判断による行動で何らかの悪影響を経験した人が約4割(38.4%)に達し、適切な医療アクセスにおける様々な困難が、個人の健康や生活に深刻な影響を与えている実態が明らかになりました。また、医療分野でのAI・チャットボット活用は4.1%にとどまっており、生活者の医療・健康関連行動におけるAI活用はまだ限定的であることが判明しました。

■主な調査結果

・体調不良時の「症状認知」「情報収集」「受診」「診断」「治療」等の医療に関わる各段階で何らかの困りごとを抱える状態にある人が全体の7割(72%)・体調不良時の判断により何らかの悪影響を経験した人が全体の約4割(38.4%)

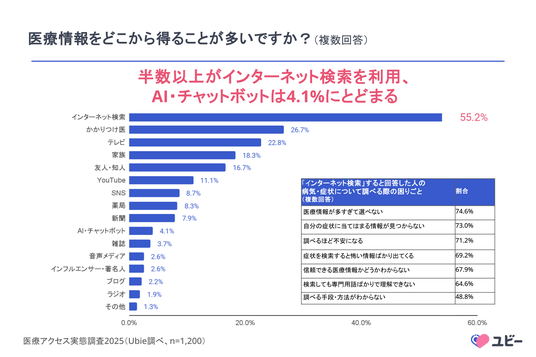

・医療情報の取得方法は「インターネット検索」が55.2%で最多

・AI・チャットボット活用は4.1%と生活者の医療・健康関連行動におけるAI活用はまだ限定的

■調査背景

近年、インターネットやSNSの普及により、あらゆる分野で情報へのアクセスは向上した一方で、「情報が多すぎて適切な判断ができない」「信頼できる情報の見分けがつかない」といった新たな課題が社会全体で生まれています。特に医療分野では、専門性の高さや個人差の大きさから、この問題がより深刻化していると考えられます。当社では、情報アクセス環境が向上した現代においても、体調不良時に適切な医療行動がとれない人が多数存在する実態を調査し、その解決に向けた取り組みを進めています。Ubieは、生活者と適切な医療との間にある「見えない隔たり」を解消することで、健康寿命の延伸と社会全体への好循環の創出を目指しています。今後当社では、継続的な実態調査シリーズを通じて、必要な医療にたどり着けずにいる「医療迷子」とも言うべき生活者の実像に迫ります。この調査シリーズを通じて、様々な角度から医療アクセス課題の実態解明に取り組んでまいります。本調査の結果が広く共有されることで、この社会課題への理解が深まり、関係各所がより適切な対応策を講じるきっかけとなることを願っています。

■ 調査結果の詳細分析

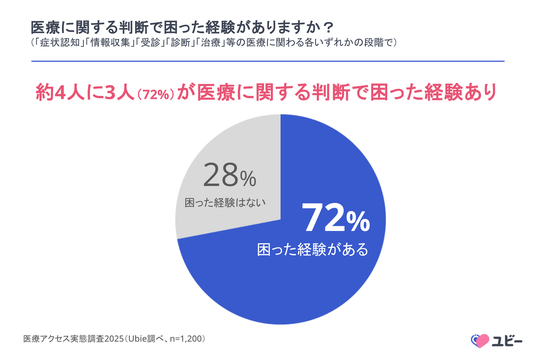

※本調査の数値は複数回答による結果です【72%が医療判断に迷う状態、国民的な課題に】

本調査では、体調不良や健康に関する悩みがあったとき、「症状認知」「情報収集」「受診」「診断」「治療」等の医療に関わる各段階いずれかの段階で困った経験がある人が全体の72%に上ることが判明しました。困りごとが全くない人はわずか28%にとどまり、約4人に3人が医療行動で迷うという深刻な実態が明らかになりました。この問題は20代から70代まで全年代に共通して見られ、特定の年齢層や性別の問題ではなく、国民的な社会課題であることが示唆されます。

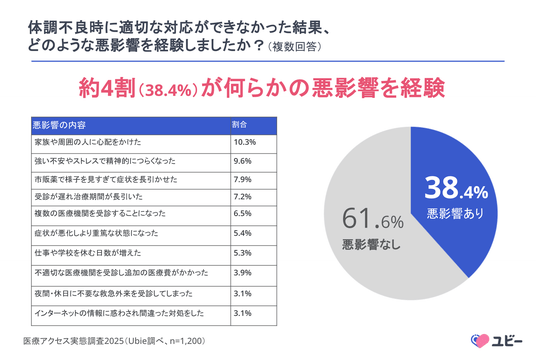

【約4割が判断により悪影響を経験、深刻な健康・生活への影響】

体調不良時に適切な対応ができなかった結果として、約4割(38.4%)の人が何らかの悪影響を経験していることが明らかになりました。

具体的な悪影響として、「家族や周囲の人に心配をかけた」(10.3%)が最も多く、「強い不安やストレスで精神的につらくなった」(9.6%)、「市販薬で様子を見すぎて、症状を長引かせた」(7.9%)が続きました。その他にも、「受診が遅れ、治療期間が長引いた」(7.2%)、「症状が悪化し、より重篤な状態になった」(5.4%)、「複数の医療機関を受診することになった」(6.5%)など、深刻な健康被害や、医療機関・患者双方への負担増加につながるケースも少なくありませんでした。

これらの結果は、適切な医療アクセスにおける様々な困難が単なる個人の困りごとではなく、健康状態の悪化、医療費の増大、家族・社会への負担増加という形で、より広範囲な社会的コストを生み出していることを示しています。

【情報へのアクセスが容易になっても、医療迷子は解消しない】

医療情報の取得方法としては、「インターネット検索」が55.2%と最も多く、主要な情報源となっていることが明らかになりました。次いで多いのは「かかりつけ医」(26.7%)ですが、「テレビ」(22.8%)、「YouTube」(11.1%)、「SNS」(8.7%)など、デジタルメディアからの情報取得も広く行われています。一方で、「AI・チャットボット」の活用は4.1%にとどまっており、現在の医療分野でのAI活用はまだ限定的であることが判明しました。さらに、「インターネット検索」をする人は「医療情報が多すぎて選べない」(74.6%)、「調べるほど不安になる」(71.2%)、「信頼できる医療情報かどうかわからない」(67.9%)等と回答しています。この結果は、情報アクセスの向上により選択肢は増えたものの、適切な情報の選別や信頼性の判断は難しいという状況を示しています。

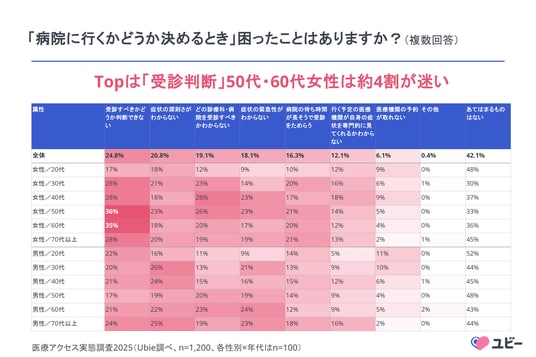

【4人に1人が受診判断に迷い、50代・60代女性は約4割にも】

体調不良や健康に関する悩みがあり、「病院に行くかどうか決めるとき」に困ったことについて、「受診すべきかどうか判断できない」と回答した人は全体で24.8%と約4人に1人に上りました。特に50代女性では36%・60代女性は35%と約4割という高い割合を示しています。さらに、受診判断の困りごとは多岐にわたり、「症状の深刻さがわからない」(20.8%)、「どの診療科・病院を受診すべきかわからない」(19.1%)、「症状の緊急性がわからない」(18.1%)など、複数の判断要素で同時に迷う複雑な実態が明らかになりました。

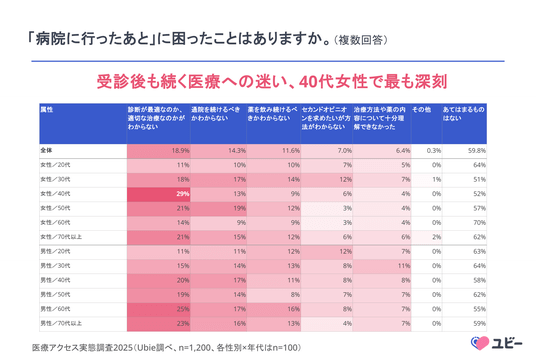

【受診後も続く医療への迷い、40代女性で最も深刻】

医療機関を受診した後も、「診断が最適なのか、適切な治療なのかがわからない」と答えた人は約2割(18.9%)に上りました(複数回答)。特に40代女性では29%と約3割に達し、医師の診断を受けた後も、患者の不安や疑問が残る「医療迷子」状態が続く実態が明らかになりました。また、「通院を続けるべきかわからない」「薬を飲み続けるべきかわからない」といった診断後の治療継続に関する患者の理解促進が重要な課題として浮き彫りになりました。

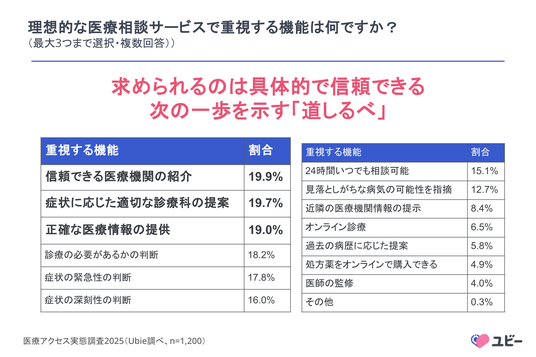

【解決策の鍵は「信頼できる道しるべ」】

迷いを抱える人々が、理想のサービスに何を求めているかも明らかになりました。重視する機能として、「信頼できる医療機関の紹介」(19.9%)、「症状に応じた適切な診療科の提案」(19.7%)、「正確な医療情報の提供」(19%)が上位を占めました。この結果から、人々は単なる情報ではなく、具体的で信頼できる次の一歩を示してくれる「道しるべ」を求めていることがわかります。

■Ubie株式会社 共同代表取締役 医師 阿部 吉倫 コメント

今回の調査結果が示す「生活者が自ら医療情報を適切に収集、判断し、行動に繋げることの難しさ」について、実際に症状があっても「受診すべきか判断できない」まま時間が経過し、結果的に症状が悪化してから来院される方も少なくありません。この課題は弊社創業の背景の一つでもあり、現在も臨床現場で患者さんと対話する中で実感しています。これは、情報収集から受診、そして診断後に至るまで、生活者の適切な医療行動を支えるサポートが、まだ社会に十分に行き渡っていないことの表れではないでしょうか。今回の結果を踏まえ、テクノロジーの力を活用し、医療分野に特化した信頼できるサポートの仕組みを構築することが急務であると改めて確信しています。■「医療迷子」とは

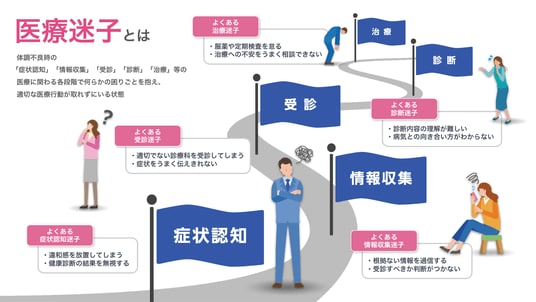

「医療迷子」とは、体調不良時の「症状認知」「情報収集」「受診」「診断」「治療」等の医療に関わる各段階で何らかの困りごとを抱え、適切な医療行動が取れずにいる状態を指す、Ubieが提唱する概念です。具体的には、以下のような状況などが該当します

・症状認知:違和感を放置してしまう・健康診断の結果を無視する

・情報収集:根拠ない情報を過信する・受診すべきか判断がつかない

・受診:適切でない診療科を受診してしまう・症状をうまく伝えきれない

・診断:診断内容の理解が難しい・病気との向き合い方がわからない

・治療:服薬や定期検査を怠る・治療への不安をうまく相談できない

これらの状態が続くことで、症状の悪化、治療期間の長期化、複数医療機関の受診、精神的な不安の増大といった、個人の健康・経済・時間的負担が増加します。こうした個人の問題は、社会全体にも直接的な影響を及ぼします。受診の遅れによる症状の深刻化や、どの医療機関にかかるべきか迷った結果として複数の医療機関を受診することは、医療システム全体への負荷を高め、国民医療費が増大する一因となります。加えて、個人の健康状態は労働生産性にも直結するため、これは社会全体で取り組むべき重要な課題と考えられます。

■調査概要

調査名:医療アクセス実態調査2025調査期間:2025年7月16日

調査方法:インターネット調査(Freeasy)

調査対象:全国の20代~70代の男女

有効回答数:1,200名(各性別×年代100名ずつ)

調査実施:Ubie株式会社

Ubieでは、今回明らかになった社会課題の解決に向け、テクノロジーを活用した誰もが適切な医療に迷うことなくアクセスできる社会の実現を目指してまいります。

■生活者向け 症状検索エンジン「ユビー」について

「ユビー」は生活者の適切な医療へのかかり方をサポートする受診支援サービスです。いつでもどこでも気になる症状から、関連する病名と適切な受診先を調べることができ、かかりつけ医等地域の医療機関や適切な受診行動を支援します。「Google Play ベスト オブ 2023」の「優れた AI 部門」大賞を受賞しました。2025年7月時点で、月間1300万人以上の方々に利用いただいています。

※ユビーは医療情報の提供のみを行っており、医学的アドバイス、診断、治療、予防などを目的としておりません

日本語版URL:https://ubie.app/

US版URL:https://ubiehealth.com

【Ubie株式会社が提供するサービス一覧】

▽生活者向け 症状検索エンジン「ユビー」

日本版:https://ubie.app/

US版:https://ubiehealth.com

▽医療機関向け「ユビーメディカルナビ」

https://intro.dr-ubie.com/

▽医療機関向け「ユビー生成AI」

https://intro.dr-ubie.com/hospitals/generativeai_lp

▽製薬企業向け「ユビー for Pharma」

https://ph-ubie.com/

【Ubie株式会社について】

「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに掲げ、医師とエンジニアが2017年5月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、症状から適切な医療へと案内する「ユビー」と、診療の質向上を支援する医療機関向けサービスパッケージ「ユビ―メディカルナビ」等を開発・提供。誰もが自分にあった医療にアクセスできる社会づくりを進めています。

所在地 :〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4 5F

設立 :2017年5月

代表者 :共同代表取締役 医師 阿部 吉倫・共同代表取締役 久保 恒太

URL :https://ubie.life

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ