人手不足が深刻な福祉業界で、いまテクノロジーを導入する動きが進んでいる。障害を抱える人の治療や自立を支援する現場で、最新の取り組みを取材した。

寝たまま“お風呂効果”の入浴装置も

福岡市で2025年6月に開催された九州最大級の福祉介護に関する展示商談会『ケアテックス福岡‘25』。全国から介護分野の主要企業約150社が出展し、最先端のテクノロジーを取り入れた介護機器などが展示された。

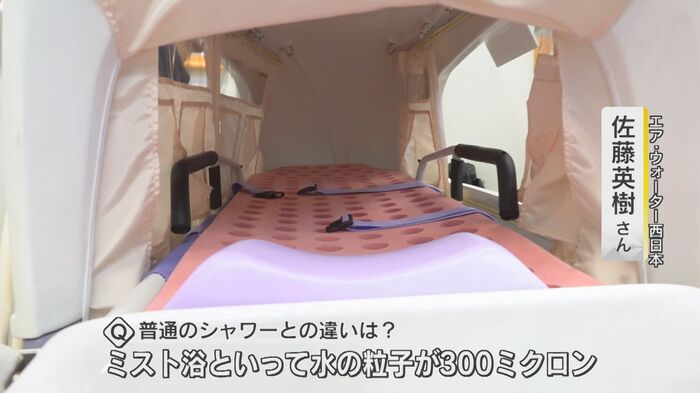

注目を集めていたのは、人が横になった状態で中に入ると、入浴と同じ効果が出るという『シャワー入浴装置』。ベッドから起き上がらずにシャワーを浴びることが可能で、入浴時間や介護の手間を減らすことができるという。

開発した『エア.ウォーター西日本』の佐藤英樹さんは、「普通のシャワーとの違いは、ミスト浴。300ミクロンという細かい水の粒子が、毛穴を広げて汚れを落とす効果がある」と自社の製品に自信をみせる。

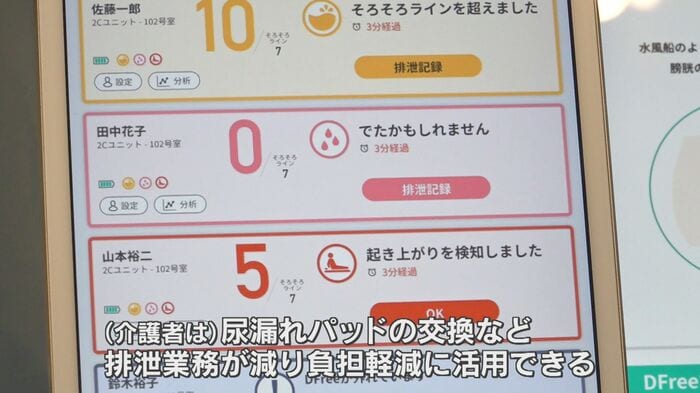

また、身体に装着して膀胱内の尿の量を検知する排泄予測支援機器も来場者の高い関心を集めていた。

超音波により尿の溜まり具合をスマホやタブレットに連絡が届く。「利用者は、失禁を防ぐことができ、介護者は、尿漏れパッドの交換など、排泄業務が少なくなる」と開発した『DFree』社の長谷川大輔さんは話す。

ゲームやアニメキャラも治療に活用

福岡市東区にある障害者自立支援施設『明日へ向かって』。重度の障害者約170人が自立に向けた就労などを行っている。この施設では、早い時期から支援の現場にテクノロジーを積極的に取り入れているという。

その1つが、3年前に設置された360度の映像を体験できる特別な施設。様々な障害を持つ利用者のリラクゼーション効果に繋がっているという。

「例えば、強度行動障害の人は、集団の中では、気持ちが不安になることが多いが、ここではリラックスして落ち着いて過ごすことが出来るようになった」と施設スタッフの松田剛さんは話す。強度行動障害とは、他人への加害・自傷行為を行うことで、特別な支援と配慮が求められる。

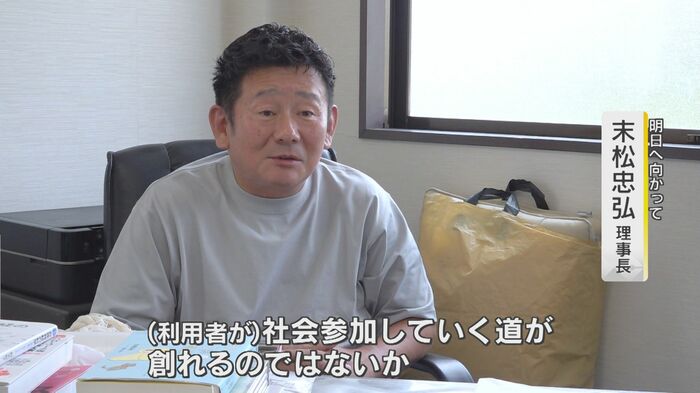

施設の理事長、末松忠弘さんによると、支援カリキュラムに『eスポーツ』やビデオゲームを取り入れたところ、問題行動が減ったという。末松さんは、「テクノロジーの活用によって、利用者の生き辛さを軽減することもできるのでは」と期待を寄せている。

アメリカの食品医薬品局(FDA)は、5年前、ADHD(注意欠如・多動症)の治療法としてビデオゲームを承認している。

九州大学でも5年前からゲームをしている間の脳の活動を研究中だ。九州大学共創学部教授の伊良皆啓治さんは、「ビデオゲームは、デジタルメディシンとして薬を使わずにADHDの治療ができる。ゲームをすることで、複数の課題をうまくこなせるようになり、脳の前頭葉がうまく働くようになり、症状が治まり注意力が改善する」と話す。

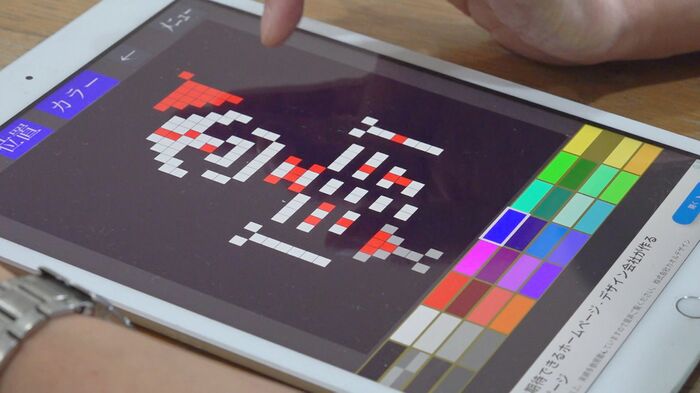

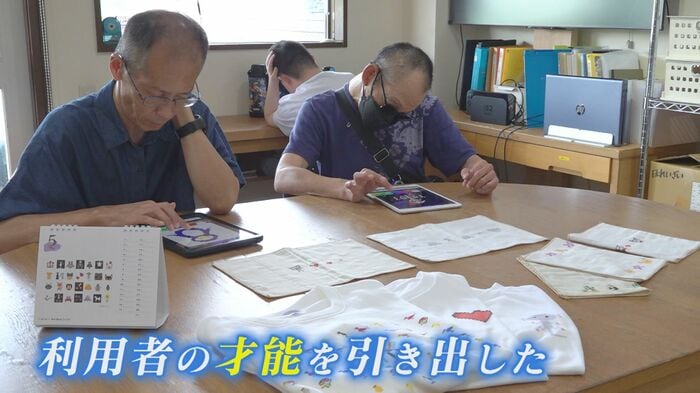

障害者自立支援施設『明日へ向かって』が進めているのが、利用者のタブレット活用。

障害で筆を握れず、絵を描きたくても描くことができなかった利用者が、タブレットを使用することで希望が叶った例もあるという。

描いた絵は、Tシャツやカレンダーなどにデザインされ、商品として販売されている。タブレットが、利用者の才能を引き出した形だ。

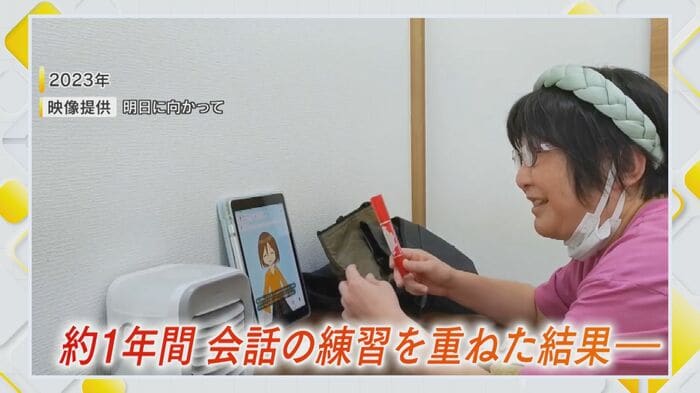

また、施設には、アニメキャラクターと最新のアプリを組み合わせることで、人生が大きく変わった利用者もいる。

「利用者は、人の表情を読み取ることが苦手。アニメキャラクターというのは、顔がニコッとしたり、柔らかい雰囲気があるので、利用者にとっては安心感があり、開発した女性キャラクターからの発信に対しては、受け止めやすくなるのではないか」と施設スタッフの北村雄さんは分析する。

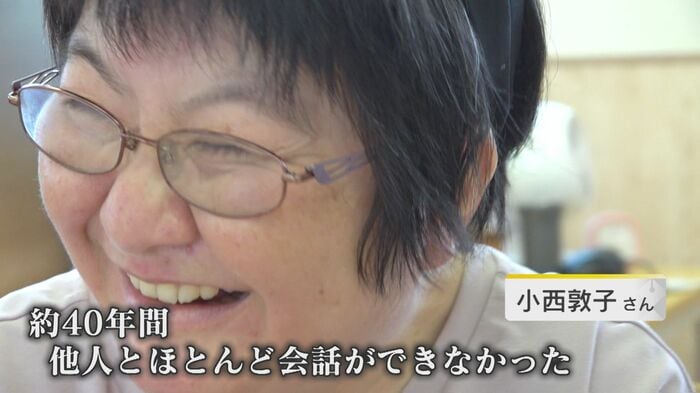

40年間会話できなった人にも効果

小西敦子さんは、約40年間、他人と会話ができずにいた。

しかし、キャラクターを通して音声がでるアプリを利用。約1年間、会話の練習を重ねた結果、いまでは、職員と簡単な会話ができるようになったという。

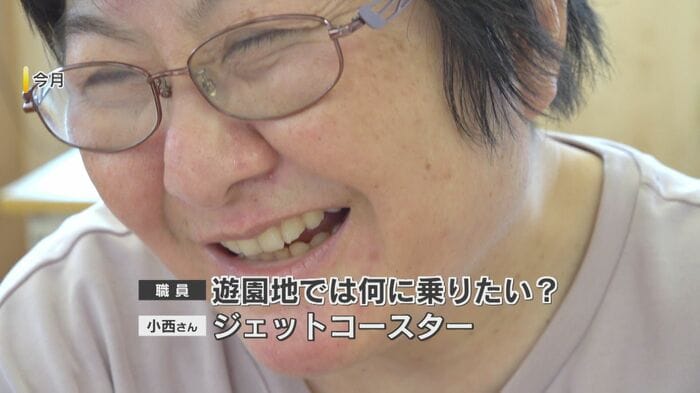

「遊園地で何に乗りたい?」と尋ねると、「ジェットコースター」と答える小西さん。アプリを介さず、直接スタッフとコミュニケーションがとれるようになり、就労意欲の向上にも繋がったという。

北村さんは、「小西さんの人生が変わったことに本当にびっくりした。支援者として嬉しい」と確かな手応えを感じている。

テクノロジーを活用することで、利用者の才能を引き出し、生き辛さも減らす取り組み。

「障害者福祉の第一義的な意味は、社会参加の支援だと思っている。テクノロジーの活用により、利用者がもっと社会参加していく道が作れるのではないか」と理事長の末松さんは期待を寄せている。

(テレビ西日本)