データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:京都大学 成長戦略本部

~未来シナリオシミュレーターによる分析と展望~

気候変動や生態系の劣化、経済格差の拡大と分断、紛争・戦争の頻発など、現在の地球社会はかつてない重大な危機に直面しており、地球環境の有限性に関する「プラネタリー・バウンダリー」をめぐる議論も活発化しています。

こうした状況の中、国立大学法人京都大学(広井良典教授)と日立製作所・日立未来課題探索共同研究部門(日立京大ラボ)は、AIを活用した未来シミュレーションと政策提言に関する技術(政策提言AIまたは未来シナリオシミュレーター)を共同研究により開発するとともに、「AIを活用した、持続可能な日本の未来に向けた政策提言」(2017年9月)を公表し(注1)、同技術はさまざまな地方自治体等における未来シミュレーションや政策立案においても活用されてきました(注2)。

このたび京都大学と日立製作所は、政策提言AIの”グローバル版”として、上記のように多くの困難な課題を抱える地球社会の持続可能性に向けた新たな未来シミュレーションと政策提言に関する共同研究を行い、とりまとめましたので、以下報告します。

1.方法

地球社会の現在そして未来に関わる294の指標を、関連する報告書や国際機関のデータベース等を踏まえて抽出するとともに、それらから成る因果連関モデルを作成し、政策提言AI(未来シナリオシミュレーター)の技術を使って2050年に向けた2万通りのシミュレーションを行い、その結果を分析した。2.シミュレーション結果

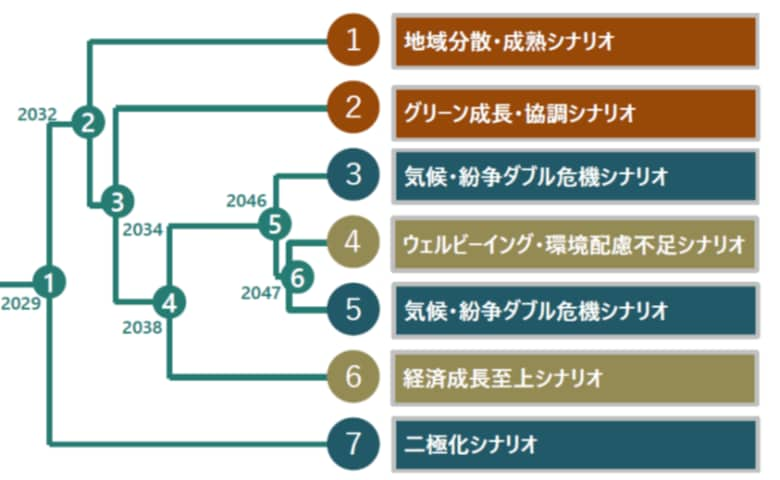

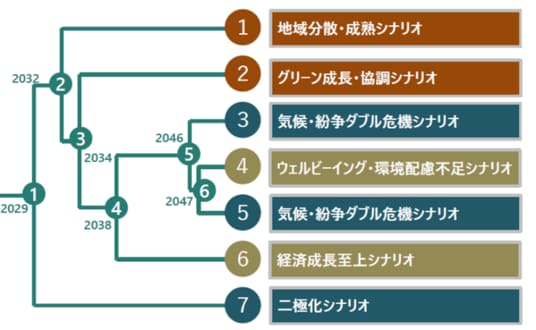

地球社会の未来は、2050年に向けて大きく以下のような7つのシナリオ(実現可能性のある地球社会の姿)に段階的に分岐することが示された。すなわち、1.環境・経済・社会そして国際紛争等の多元的な側面において比較的良好なパフォーマンスを示す

● 地域分散・成熟シナリオ (シナリオ1)

● グリーン成長・協調シナリオ (シナリオ2)

2.プラス面とマイナス面の複合的性格をもつ

● ウェルビーイング・環境配慮不足シナリオ (シナリオ4)

● 経済成長至上シナリオ (シナリオ6)

3.気候危機や紛争、先進国と途上国の分断など、破局的な事態に至る

● 気候・紛争ダブル危機シナリオ (シナリオ3および5)

● 二極化シナリオ (シナリオ7)

の7つである。このように、2050年に向けて地球社会は互いに大きく異なる“多様な未来”に至る可能性をもっていると言える(図参照)。

(図)地球社会の未来シナリオと分岐構造

3.未来シナリオの分岐パターン

これら7つのシナリオのうち、CO2排出ないし温暖化など地球全体の環境面において比較的良好なパフォーマンスを示すのは「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)、「グリーン成長・協調シナリオ」(シナリオ2)および「二極化シナリオ」(シナリオ7)の三者であり、これらに関連する分岐は2034年頃までの比較的早い時期に生じることが示された。すなわち、(1)最初の分岐は2029年頃で、この時に「二極化シナリオ」(シナリオ7)とそれ以外のシナリオの分岐が生じる。「二極化シナリオ」は地球全体の環境パフォーマンスにおいては好ましいものだが、このシナリオは途上国が経済発展から取り残され、先進国との間に大きな格差ないし分断が生じるシナリオ――言い換えれば先進国が地球全体の資源・環境の主要部分を独占するようなシナリオ――であり、地球社会全体のあり方として望ましいとは言い難い。

この二極化シナリオを回避するには、先進国が化石燃料使用量や一人当たりエネルギー消費量の削減など、環境を重視した対応を早急に進めるとともに、途上国における一人当たりGDP増加や社会インフラ整備など、途上国の経済発展を促すような対応を積極的に行うことが重要であることが示された。

(2)次の分岐は2032年頃で、この時に「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)とそれ以外のシナリオとの分岐が生じる。

「地域分散・成熟シナリオ」は、経済面では成長が鈍化する一方、地球全体のCO2排出量など環境面では(シナリオ2、7と並び)もっとも良好なパフォーマンスを示すと同時に、国際的な紛争が全シナリオの中で特に大きく減少するシナリオとなっている。社会的側面での課題は残るものの、先進国・途上国間の国際格差は減少し、全体としては地球上の各地域がいわば“自律分散的”な均衡と平和を実現していく方向であり、有力な未来像の一つと考えられる。

このシナリオに進むには、先進諸国における少子化対応や格差是正、途上国における研究投資や人口対策、医療アクセス改善などを含む社会政策的な対応が特に重要であることが示された。

(3)第三の分岐は2034年頃で、この時に、「グリーン成長・協調シナリオ」(シナリオ2)とそれ以外の分岐が生じる。

「グリーン成長・協調シナリオ」は、先進国・途上国ともに経済発展が持続するとともに、地球全体のCO2排出も減少し、かつ(シナリオ1と同様に)先進国・途上国間の国際格差は減少する比較的良好なシナリオである。ただし、先進国の国内レベルで格差の拡大が見られたり、国際紛争は微減にとどまるなど、課題も残る姿となっている。

この「グリーン成長・協調シナリオ」に向かうためには、途上国における労働生産性向上や公共・インフラ投資、研究投資などのほか、世界全体のソーシャル・キャピタル(協調性)、すなわち国際的なレベルでの協力的意識・行動が際立って重要であることがシミュレーションにおいて示された。

(4)以上に述べた分岐以降は2038年、2046年、2047年頃にさらなる分岐が生じ、残るシナリオが派生していくことが示されたが、これらは、

●「経済成長至上シナリオ」(シナリオ6)・・・先進国・途上国ともに高い経済成長を果たすが、地球全体のCO2排出がもっとも増加するなど環境悪化が進むとともに、先進国のウェルビーイング等も不良なシナリオ

●「気候・紛争ダブル危機シナリオ」(シナリオ3および5)・・・先進国が低成長となる一方で途上国は高い経済成長を果たすが、有限な資源・環境をめぐって紛争激化と環境危機が同時進行するシナリオ

●「ウェルビーイング・環境配慮不足シナリオ」(シナリオ4)・・・経済が成熟する一方で人々のウェルビーイングは高まるが、地球全体のレベルで環境悪化が進むシナリオ

という、いずれも望ましい未来像とは言い難い内容となっている。

4.評価・議論

全シナリオの中で相対的に望ましい地球社会の未来像を示していると考えられる、「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)と「グリーン成長・協調シナリオ」(シナリオ2)を対比すると、次のような理解が可能と考えられる。すなわち、「グリーン成長・協調シナリオ」(シナリオ2)は、一定の環境配慮とともに経済のグローバル化が一層進展していくシナリオであり、経済・環境面での比較的良好なパフォーマンスの反面、先進国内の格差や国際紛争などの課題が残る社会像となっている。そしてそうであるがゆえに、上述の「世界全体のソーシャル・キャピタル(協調性)」すなわち国際的なレベルでの協力的行動が特に重要な鍵となる。

一方、「地域分散・成熟シナリオ」(シナリオ1)は、シナリオ2のようにはグローバル経済の拡大が進まず、むしろ経済の成熟化を是認した上で、地球上の各地域が分散しつつ一定の自律的均衡や環境保全そして平和と安寧を実現していくような姿である。それは「ローカリゼーション」、すなわちローカルな地域レベルでの経済循環や持続可能性を重視しつつ、ナショナル、グローバルへと積み上げていくという地球社会の未来像とも言える。

以上の「グリーン成長・協調シナリオ」と「地域分散・成熟シナリオ」のいずれを望ましい姿とするかは、どの政策課題ないし価値を優先し、どのような社会像を望ましい姿と考えるかによって決まるものであり、一義的な結論が導き出せる性格のものではない。

5.課題と展望

本研究は、「政策提言AI」の技術を活用して地球社会の未来についてのシミュレーションを行ったものであり、かつてローマ・クラブが公表し、当時における最新のコンピュータ技術を活用したシミュレーションを通じて地球資源の有限性に関する警鐘を鳴らした『成長の限界(Limits to Growth)』(1972年)の“AI版”と呼びうる試みとも言える。この場合、『成長の限界』は基本的に資源・エネルギーに関する側面に主たる関心を向けたものだったが、今回のシミュレーションはそれらに加えて地球温暖化、経済と格差、先進国と途上国の関係性、ウェルビーイングを含む社会的側面など、より多元的かつ現代的な諸要因を視野に収めた内容となっている。一方、今回のシミュレーションは、なおデータ収集やモデルの作成方法等々において課題を残すものであり、今後一層の改善に努めていく所存である。

いずれにしても、本研究に示されるような形で、AI等の技術を活用しながら地球社会の未来に関する定量的なシミュレーションを行い、実現していくべき未来像と行うべき対応についての議論を進めていくことが重要と言える。

本シミュレーションの結果を踏まえれば、地球レベルでの環境に関して望ましい未来に向かうか否かの分岐は2034年頃までの早い時期に生じることが示されており、早急な対応を行っていくことが求められる。

■脚注

注1)国立大学法人京都大学・株式会社日立製作所「AIの活用により、持続可能な日本の未来に向けた政策を提言――国や自治体の戦略的な政策決定への活用をめざす ―」2017年9月5日。

注2)長野県、兵庫県、高浜市、福山市、山口市等(シミュレーションの内容はそれぞれの自治体のホームページ等で公表)。

■研究プロジェクト

本研究は、京都大学人と社会の未来研究院『社会的共通資本と未来寄附研究部門』(2025年4月より京都大学成長戦略本部Beyond 2050社会的共通資本研究部門)における研究成果です。なお、データ収集等において京大オリジナル株式会社の協力を得ました。

■担当者

京都大学名誉教授(前京都大学人と社会の未来研究院教授) 広井良典

株式会社日立製作所研究開発グループ先端AIイノベーションセンタ主任研究員 福田幸二

■Beyond2050社会的共通資本研究部門について

【部門長】

近藤尚己 京都大学大学院医学研究科(社会疫学・公衆衛生)教授

【社会的共通資本(SCC)とは?―持続可能な社会を築くための視点】

現代社会では、経済的合理性や金融市場の論理が過度に重視され、その結果として格差や環境問題など、さまざまな社会課題が顕在化しています。こうした状況に対し、私たちは「社会的共通資本(Social Common Capital: SCC)」(注)という概念を基礎に、多様な資本の価値を再評価することが必要だと考えています。これは、2050年以降も見据えて、単なる経済的価値にとどまらず、社会全体のwell-being(幸福や健康)を高める本質的な価値を持つ活動を推進していくということです。

【未来を見据えたSCCの再構築】

宇沢弘文によるSCC概念の提唱以降、社会は以下の点において劇的に変化しました。

● AIの高度化やバイオテクノロジーの進展

● 社会構造や経済システムの変化

● 環境・気候変動問題の深刻化

● 文化や人間生活の変容

● 複雑化する政治・国際関係 などです。

私たちは、こうした社会の変化を踏まえ、SCCの全体像や各論について多角的に検討を進めています。得られた知見に基づき、2050年以降の社会にとって重要となるSCCのネットワークを特定、未来社会のビジョンを提示することを目指しています。

【注:社会的共通資本とは】

経済学者・宇沢弘文(1928-2014)が提唱した概念です。以下3つのカテゴリーで構成されます。

自然環境/自然資本:水・空気・海洋・土壌など

社会インフラストラクチャー:交通・上下水道・電力・ガスなど

制度資本:教育・医療・司法・金融・文化など

研究メンバー、詳細はウェブサイトをご覧ください。

▶https://www.beyond2050.iac.kyoto-u.ac.jp/scc-center/

【今後のスケジュール】

2025年度は、不定期でだれでも参加できるオンライン・対面の勉強会を連続的に開催する予定です。また、9月にはキックオフシンポジウムを開催します。皆様のご参加をお待ちしております。

キックオフシンポジウム

「社会の共有財産をどう守り、育み、未来へ繋げていくか

~Beyond2050 社会的共通資本 対話イベント~」

日時:2025年9月12日(金)15時00分~17時30分、17時45分~ 懇親

場所:京都大学百周年記念時計台 2階・国際交流ホール/オンライン

詳細・申し込みはこちら

▶https://scc-center-250912.peatix.com/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ