プレスリリース配信元:公益財団法人 笹川スポーツ財団

小学校体育科「ゲーム」領域における投捕運動の志向を促す教材開発

「スポーツ・フォー・エブリワン」を推進する笹川スポーツ財団(東京都港区赤坂 理事長:渡邉 一利 以下、SSF)では、2023年度まで公立小学校の主幹教諭を務め、体育科教育学を専門とする鈴木健一氏(山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授)による以下の研究活動に関する報告書を発刊しました。

鈴木准教授の研究内容は、小学校体育科ゴール型ゲーム(注)において運動を苦手とする児童の学習レディネスに合う教材を開発し、その効果検証を行うものです。具体的には、これまでの研究で開発した「自作ディスク」を用いて、フラッグフットボールのゲーム構造を活かしつつ、児童が投捕運動に取り組みやすくなるように工夫した教材「フラッグフットディスク」を考案しました。また、「フラッグフットディスク」が投捕運動に対する志向を促し、意図的・選択的プレイを楽しめる教材としての妥当性を有するか明らかにするため、東京都内の公立小学校4年生3学級において検証授業を実施しました。本報告書では教具の製作方法や教材づくりの考え方、検証授業の前後での児童の変化についても触れています。SSFでは本研究の趣旨に賛同し、実施に至りました。

注)小学校中学年のゲーム領域におけるゴール型ゲームおよび高学年のボール運動領域におけるボール運動ゴール型を指す。実際の体育の授業ではフラッグフットボールのほか、ハンドボール、サッカー、タグラグビーなどを基にして簡易化されたゲームが行われることが多い。

詳細を見る

本研究の報告書はこちらからご覧いただけます

調査結果のポイント

■診断的・総括的授業評価の結果

「フラッグフットディスク」は児童の課題認識・実態認識・方法認識にかかわる学習を志向する上で効果的な教材であると示唆

・評価尺度のうち「まなぶ(認識目標)」次元において、学習前に「−」を示した児童の割合が学習後に減少し、「+」評価を示した児童が増加

・具体的には、児童自身が運動に関する課題解決を目指し、体の動かし方や用具操作の方法を探ろうとする志向を促す効果があると考えられた

・さらに、友達同士で互いを認め合い、学ぶなかで、友達や先生からの励ましや称賛を前向きに受け止められるようになったことが示された

■教材評価調査の結果

1.ねらったところへの投げやすさ:改善の余地がみられた

2.捕りやすさ:捕運動への志向を促す用具であることが示された

3.パスを用いた作戦とゲームの楽しさ:プレイする楽しさをもたらす教材であることが示唆された

・「パス作戦で攻撃しようと思う」と回答した割合がフラッグフットボール67.0%<フラッグフットディスク94.3%

・フラッグフットディスクの捕りやすさが失敗に対する不安を払拭し、児童に安心感をもたせ、切迫したゲームにおいても投捕運動に対する志向を促した

・自分、仲間、相手の位置やゴールまでの距離などの状況を判断し、意図的に選択してプレイする楽しさをもたらす教材であることが示唆された

【研究担当者コメント】

運動能力的要因や心理的要因が複雑に絡み合って運動を志向できない問題を打開するために、まずは運動に慣れ親しもうとすることができる「自作ディスク」を開発しました。「自作ディスク」はどの小学校にもある材料を用いて製作することができ、明日の体育学習にすぐに適用できる用具です。

本研究では、自作ディスクを用いて小学校体育科ゲーム領域の教材「フラッグフットディスク」の開発を試みました。「フラッグフットディスク」は、フラッグフットボールを素材としながら、攻守の切り替えで生じるプレイ判断の複雑さの解消や攻撃回数の制限によって、意図的なプレイを実現するゲーム構造を特徴とします。加えて、操作性の高さと長い滞空時間・低い飛行スピードといった自作ディスクの飛行特性が、「ランプレイ」か「パスプレイ」かの判断のための時間やねらった位置からずれたパスに走り込んでキャッチするための時間的猶予を与えてくれます。本研究では、「フラッグフットディスク」が投捕能力や運動好嫌度の差異を克服して運動志向を促す教材であること、攻撃時のプレイを意図的に選択する楽しさを味わうことができる教材であることが示されました。

「フラッグフットディスク」が広く普及し、多くの児童の運動志向を促発できることを願います。

【山梨大学大学院総合研究部教育学域教育実践創成講座 准教授 鈴木 健一】

詳細を見る

本研究の報告書はこちらからご覧いただけます

【主な調査結果】

ディスク製作後、東京都内の公立小学校第4 学年3 学級を対象に検証授業を実施した。第1時から第8 時までは自作ディスクを用いた「フラッグフットディスク」、比較検討のために第9 時・10時に用具をフラッグフットボールに替えた「フラッグフットボール」によって構成された。

■診断的・総括的授業評価の結果

「フラッグフットディスク」は児童の課題認識・実態認識・方法認識にかかわる学習を志向する上で効果的な教材であると示唆

「まなぶ」次元において学習前に「−」を示した児童の割合が学習後に減少し「+」評価を示した児童が増加したことから、本教材には運動課題の解決に向けて体の動かし方や用具操作の方法を探索する意図をもった学習を志向する効果があると考えられた。加えて、互いに受容的に学ぶなかで他者からの肯定的な受け止めの認知を高めたことが示された。これらから、「フラッグフットディスク」が児童の課題認識・実態認識・方法認識にかかわる学習を志向する上で効果的な教材であることが示唆された。

■教材評価調査

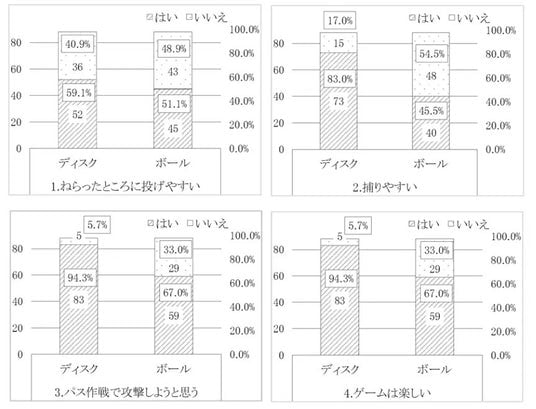

「『フラッグフットディスク』についてのアンケート」「『フラッグフットボール』についてのアンケート」の回答結果を図表1に示す。

図表1. 「フラッグフットディスク」・「フラッグフットボール」についてのアンケートの回答結果

注)スペースの都合上、「フラッグフットディスク」はディスク、「フラッグフットボール」はボールと略記している

1. ねらったところへの投げやすさ:改善の余地がみられた

ねらったところへの投げやすさに対しては、「フラッグフットボール」と「フラッグフットディスク」共に肯定的な回答を示した児童は多くはなく、改善の余地があることが示された。

2.捕りやすさ:捕運動への志向を促す用具であることが示された

捕りやすさに対する肯定的な回答は、フラッグフットボールが5割未満、フラッグフットディスクは83.0%と高い回答を得たことから、自作ディスクの操作性や飛行特性は捕動作の未熟な児童にとってもなじみやすく、捕運動への志向を促す用具であることが示された。

3.パスを用いた作戦とゲームの楽しさ:プレイする楽しさをもたらす教材であることが示唆された

パスを用いた作戦とゲームの楽しさに対しては、「フラッグフットボール」が67.0%の肯定的な回答を得たものの、「フラッグフットディスク」がそれを上回る94.3%の回答を得たことから、「フラッグフットディスク」の捕りやすさが失敗に対する不安を払拭し、児童に安心感をもたせ、切迫したゲームにおいても投捕運動に対する志向を促すとともに、自分・仲間・相手の位置やゴールまでの距離などの状況を判断し意図的に選択してプレイする楽しさをもたらす教材であることが示唆された。

■研究概要

【研究名】小学校体育科「ゲーム」領域における投捕運動の志向を促す教材開発

教具の開発

【材料】板目紙(A4 版485g/平方メートル の厚紙)、ゼムクリップ、ビニルテープ、新聞紙

図表2. 自作ディスクの製作過程

検証授業

【調査対象】東京都内の公立小学校4年生3学級

【指導計画】第1時~8時:フラッグフットディスク ※開発した教材を使用

第9・10時:フラッグフットボール ※比較検討用の教材を使用

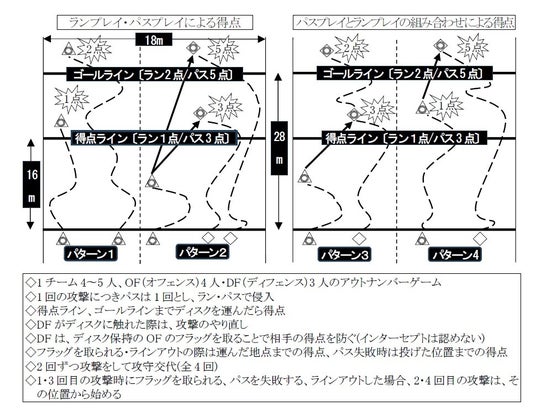

【ゲームのルール・コート】

図表3.「フラッグフットディスク」の攻撃方法・コート・ルール

注)鈴木(2025)を一部改編

教材の効果検証

【調査方法】質問紙調査

【主な調査項目】

・診断的・統括的授業評価:「楽しむ(情意目標)」「できる(運動目標)」「まなぶ(認識目標)」「まもる(社会的行動目標)」それぞれに5項目の質問を設定。各回答に1点から3点を配点し、各次元の合計得点(15点満点)によって「+」「0」「−」の3段階で評定を示す。

・教材評価調査:フラッグフットディスクおよびフラッグフットボールに関して、投捕動作に対する適性や楽しさなどについて「はい」「いいえ」の2件法で回答し、回答理由も記載。

【研究体制】

山梨大学大学院総合研究部教育学域教育実践創成講座 准教授 鈴木 健一

※肩書は2025年4月時点

■研究担当者プロフィールおよび本研究実施の経緯

東京学芸大学大学院修了。修士(教育学)。2024年3月まで東京都公立小学校の主幹教諭を務め、2024年4月より埼玉学園大学人間学部講師、2025年4月より現職。2016年度から2018年度まで、笹川スポーツ研究助成において「子ども・青少年」に関するテーマの研究が採択され、助成を受けた。2018年度の採択研究においては優秀研究賞を受賞。笹川スポーツ財団では子どものスポーツを重点研究領域のひとつと位置づけてきたが、教育現場で活用できる教材開発の研究はこれまでほとんど行われなかった。そこで、同研究助成での実績から継続的に協議を重ね、本研究の実施に至った。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。